多くのご応募をいただき、ありがとうございました。

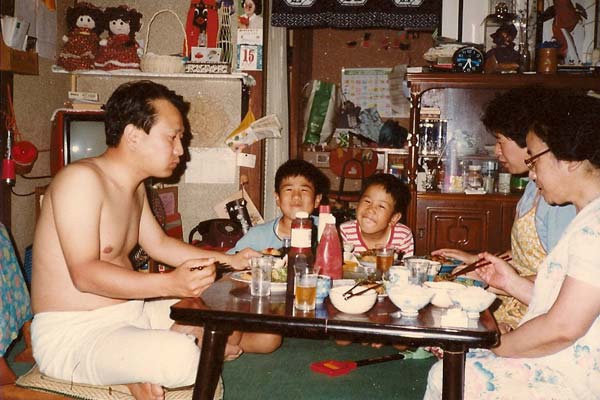

みなさまからいただいた「家と家族に関する思い出」のエピソード・写真の中から

入賞エピソードを決定しましたので発表いたします。

準グランプリ

3名様:JCB ギフトカード5万円分

-

「ただいま」と言える幸せ

みや さん

目の前は山、少し歩けば海、道路では猪やイタチが我が物顔で通行している。そんな田舎に、私はまだ小さいとき越してきた。

「お城みたい!」

窮屈な社宅暮らしが当たり前だった私たちきょうだいは、レンガ造りの大きな家を見上げて歓声をあげた。まだ若かった両...エピソードの続きを読む >>

-

おかえりなさい

はなさかじいさん さん

祖母が脳梗塞で倒れたのは、かれこれ12年前のこと。後遺症で右半分が動かし辛くなり、家の中では歩行器が、外では車椅子と介助者が必須の生活となった。

歌が好きで、お洒落で。着物を着て原付バイクにまたがり何処へでも出掛けていたのに、家にひきこもり、寝てばかりいる...エピソードの続きを読む >>

-

思い出は、押しピンの穴の数

ひまわり さん

「ここにもはっておぼえなきゃ!」

我が家にはたくさんの押しピンの穴の数がある。娘が受験勉強のために単語や公式などを用紙に書き出し、いつでも見て覚えられるようにと、壁のあちらこちらに貼り付けたあとだ。...エピソードの続きを読む >>

過去のショートムービー

過去のショートムービー

-

第1回グランプリ作品

『最後のケーキ』 -

第2回グランプリ作品

『愛おしい跡』 -

第3回投稿エピソード

『パパ、大丈夫よ』