都市部のマンションでは、近年「専有面積60m2台」がファミリー向けの平均的な広さになっていると言えるでしょう。最新の統計でも、首都圏や東京都においては60m2台の成約件数が多い傾向が示されています(※1)。さらに住宅購入の予算には上限がある中で各家庭が悩むことの一つが「収納を充実させて2LDKの物件を選ぶか」「部屋数を確保して3LDKの物件にするか」という選択です。

近年はウォークインクローゼット(以下、WIC)で収納力を高めたプランと、3~4帖程度の小部屋を確保して多用途に使えるプランが提案されています。そこで本記事では、WICと小部屋について、それぞれのメリットと注意点を見ていきます。

※1出典:東日本レインズ「年報マーケットウォッチ 2024」表13:中古マンションの専有面積帯別件数 (首都圏/東京都)

WICとは人が歩いて入れる収納のことで、大容量のため、衣類やバッグ、季節用品をまとめて収められるのが大きな魅力です。収納力があることで、リビングや寝室に「出しっぱなしになりがちなもの」もしまうことが可能となり、生活空間を広々と使えます。

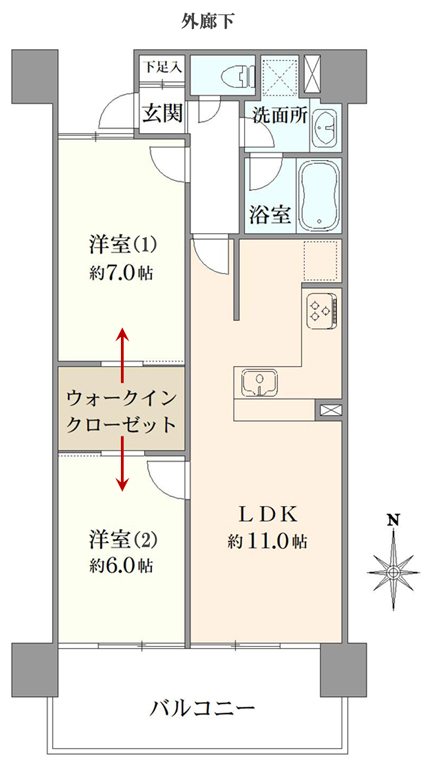

【図1】専有面積約63m2・2LDK+回遊型WIC(=ウオークスルークローゼット)

回遊型のWICは通り抜けができる構造で、単なる収納スペースにとどまらず、生活動線をスムーズにする役割を持ちます。家族の衣類をまとめて管理でき、通り抜けの動線によって「家事の時短」や「生活の流れの柔軟性」を高められるのがメリットです。

一方で大容量の収納を設けたために居室数は2つにとどまり、子ども部屋や独立スペースが必要な場合には工夫が求められます。

さらに、注意点もあります。WICの内部に人が入るスペース(=通路)を確保する分だけ収納効率は下がります。通路の両側(または片側)に洋服をかけるハンガーパイプ付きの棚を設けますが、棚の奥行きは55~60cm程度が目安です。50cm以下になると厚手のコートやジャケットが納まりにくくなります。

通路幅は理想的には60~75cm程度ですが、専有面積60m2台のマンションでは60cm程度に収まることが多いです。ただし60cmの場合は収納物の出し入れ時にストレスを感じることもあります。特に回遊型の場合は、通路幅は可能であれば60~70cm程度あると安心です。

加えて、窓がなく湿気がこもりやすいのも弱点です。WICを快適に使うためには、換気経路を整えることも欠かせません。WICの扉は通気性のよい引き戸で、ルーバー(換気ガラリ)付きだとなお良いでしょう。また、実際に住む時には、洋室(1)・洋室(2)とWICとの扉は基本的には開けておき、晴れた日には各部屋の窓を開けて換気をするなどしましょう。

一方、小さな個室を確保した間取りにも独自の強みがあります。3~4帖程度の窓付きの小さな居室や、2?3帖程度で窓がない空間は「サービスルーム(S)」や「納戸(N)」と呼ばれ、本来は人が長く滞在する想定で作られていません。

しかし、在宅勤務のワークスペースや子どもの勉強部屋、将来の趣味や家事室として活用できる柔軟性があります。小部屋は独立した空間のため集中しやすく、家族と生活リズムがずれてもストレスが少ないのが利点です。

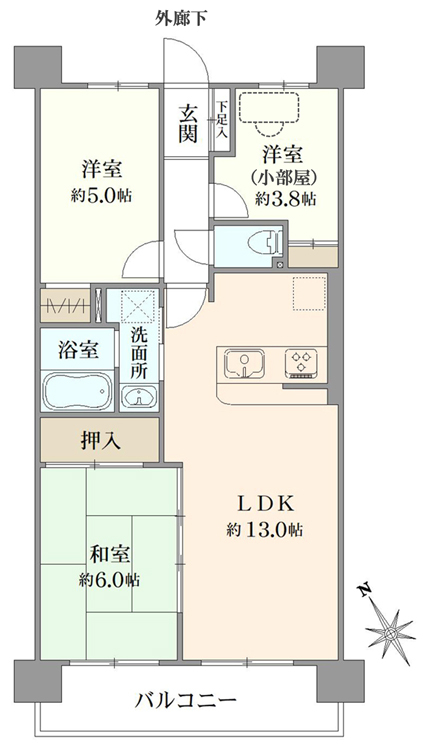

【図2】専有面積約61m2、3LDK(和室+小部屋)

LDKに隣接する和室を主寝室にすると、夜間は布団を敷いて寝ることにし、日中は押入に布団を収納することで空間を広く使えます。押入があるので、収納力も確保可能です。北側の3.8帖の小部屋は「子ども部屋として短期間」「在宅ワークの書斎」「納戸や趣味の部屋」など多用途に対応できます。

注意点として、小部屋はスペースが限られるため、家具配置をイメージして検討することが大切です。また、マンションで小部屋が多い間取りだと、住戸内に風が通りにくく空気がこもりがちになります。特に小部屋は採光や換気が十分でないケースが多く、長い間滞在すると閉塞感を覚えることもあるでしょう。

さらに、住戸内の収納スペースを減らすことになるため、玄関横や廊下、洗面室などに分散収納を設けて補う必要があります。家具を置く場合は、机や本棚の寸法、扉の開き方との干渉を事前に確認することも重要です。

では、WICと小部屋のどちらを選ぶべきでしょうか。答えはライフスタイルの優先順位によって変わります。例えば、共働きで時間対効果(=タイムパフォーマンス)を重視したい人は家事動線を短縮できる「WIC優先」が向きます。一方で在宅勤務が多く、個室を欲しがる年齢(おおよそ10歳~)の子どもがいる家庭には「小部屋優先」の間取りだと満足度が高いでしょう。

・WICが向いている人

・衣類や趣味の道具が多い

・LDKを広く見せたい

・効率的に掃除をしたい

・家事動線を短くまとめたい

・小部屋が向いている人

・在宅ワークが多い

・受験期(思春期)の子どもがいる

・集中しなければならない作業が多い

・将来、趣味や介護など別な用途に変える余地を残したい

間取りを考える際は、シンプルに「収納をたっぷりとりたいのか」「独立した居場所を持ちたいのか」という、自分たちの優先順位を整理することが大切です。どちらを重視するかで日々の暮らし方は大きく変わります。この二つの軸を明確にすると、自分たちに合った答えが見えてきます。

間取りを選ぶ際には、現在の暮らしだけでなく、数年後の変化も想定しておきましょう。例えばWICは子どもが独立しても一定の収納力を保ち続けるため、長期的に便利に使えます。一方で、小部屋は子ども部屋や在宅ワークに使う時期を過ぎても、趣味や物置、将来の介護スペースなどに転用できる柔軟さがあります。

将来の売却や資産価値の観点で見ても、間取りの選び方は影響します。首都圏全体の統計では、3LDKがもっとも多く流通しており、次の買い手を見つけやすい点で有利といえます(※2)。特にファミリー層をターゲットにした売却を考える場合は、部屋数の多さがプラスになります。

一方で「都区部」に限ると、2LDKの成約数が3LDKを上回るというデータもあります(※2)。DINKSや単身層の需要が厚いエリアでは、広めの2LDKで快適に暮らせる間取りの方が評価されやすく、居住性を優先した選択が資産価値につながるケースもあります。

つまり、3LDK=常に有利とは限らず、購入エリアの需要をふまえた選択が将来性を高めるポイントです。

※2出典:東日本レインズ「年報マーケットウォッチ 2024」表17:中古マンションの間取り別成約件数(首都圏/都区部)

今回のテーマに合わせて、専有面積60m2台の住戸を例に考えます。

・WIC重視派(2LDK)

→WICの収納力、使い勝手、換気方法はどうか。

WICのハンガーパイプの長さは十分か、通路幅は適切か、換気のための工夫はあるか。

・小部屋重視派(3LDK)

→エアコンやコンセントの有無、窓の大きさや位置で採光・換気は足りているか。

机やベッドなど家具を配置できるか、収納不足を補う工夫(廊下収納、可動家具)はあるか。

実際の間取り図を見るときには、図面上の数字だけでなく、家具を置いたシーンを想像しながら確認すると失敗を防げます。

同じ広さのマンションでも「WIC付き」と「小部屋付き」では暮らしの方向性が大きく変わります。収納を重視して生活空間をすっきりさせたいならWIC、独立した居場所を確保して柔軟に暮らしたいなら小部屋が適しています。

どちらが正解ということはなく、家族の暮らし方に合った方を選ぶことが、長く快適に住み続けるための鍵となるでしょう。さらに、将来の家族構成の変化や資産価値にも目を向けて検討することで、後悔の少ない住まい選びにつながります。

住まいのアトリエ 井上一級建築士事務所主宰/一級建築士/インテリアプランナー

総合建設会社の設計部で約14年間、主にマンションの設計・工事監理、性能評価などを担当。2004年の独立後は生活者の視点から「安心・安全・快適な住まい」「間取り研究」をテーマに、webサイトでの記事執筆、新聞へのコラム掲載、マンション購入セミナーの講師として活動。

著書に「住宅リフォーム計画」(学芸出版社/共著)「大震災・大災害に強い家づくり、家選び」(朝日新聞出版)などがある。夫と子ども2人との4人暮らし。

住まいのアトリエ 井上一級建築士事務所 http://atelier-sumai.jp/

物件を買う

物件を売る

エリア情報