共働きや防災意識の高まりで注目されるのが「パントリー」です。最近は備え付けのある間取りも増えていますが、ちょっとした工夫やDIYでも十分対応可能です。限られた空間をうまく活用し、食品や日用品を効率的に収納できる"ストックの場"があると、暮らしの安心感と家事効率がぐっと高まります。

パントリー(Pantry、食品庫)とは、食料品や調理器具などを保管するために設けられた収納スペースで、キッチン内やキッチンのすぐ近くに設けられるのが一般的です。間取り図では「パントリー」「食品庫」「P」などと表記されることが多く、キッチンまわりの収納を助ける便利なスペースとして、最近のマンションや一戸建てでも広く採用されています。

コロナ禍での習慣、在宅勤務の普及や共働き家庭の増加などにより、「まとめ買い」「食品ストック」が当たり前になりました。また、防災意識の高まりからも「食品の備蓄」が重要視されています。しかし、都市部のマンションでは「収納が足りない」と感じている人も多く、特にキッチン周りの収納不足は深刻となっています。限られた空間をいかに活用するか。そんな今だからこそ、パントリーの存在が注目されています。ちょっとしたスペースが、暮らしの快適さを左右するのです。

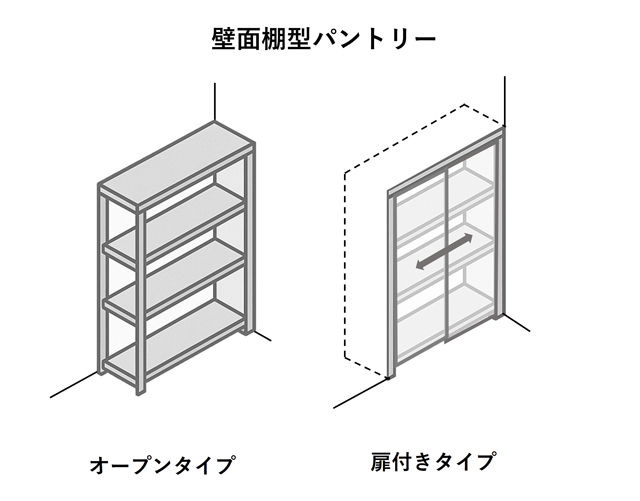

マンションのパントリーには主に3つのタイプがあります。「壁面棚型」(棚のみの「オープンタイプ」、棚+前面に扉がある「扉付きタイプ」どちらも含む)は、キッチン横の壁面を活用したコンパクトなタイプで、一般的なサイズは幅60cm~120cm程度、奥行き30cm~40cm程度のスペースに可動棚を設置します【図1】。

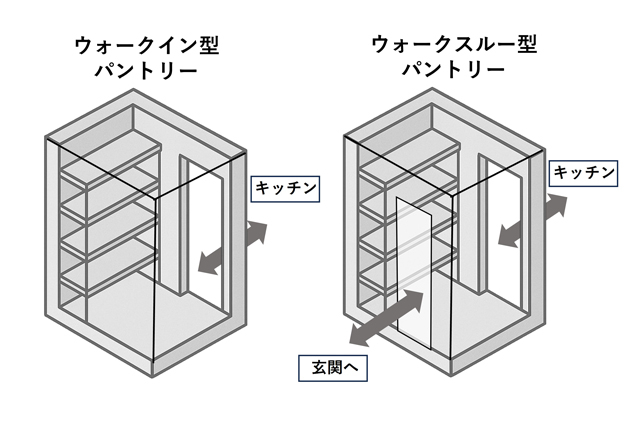

次に「ウォークイン型」は一般的に0.5畳~2畳程度の広さの独立した小部屋タイプで、人が中に入って作業でき、大容量の食品ストックが可能です【図2左】。

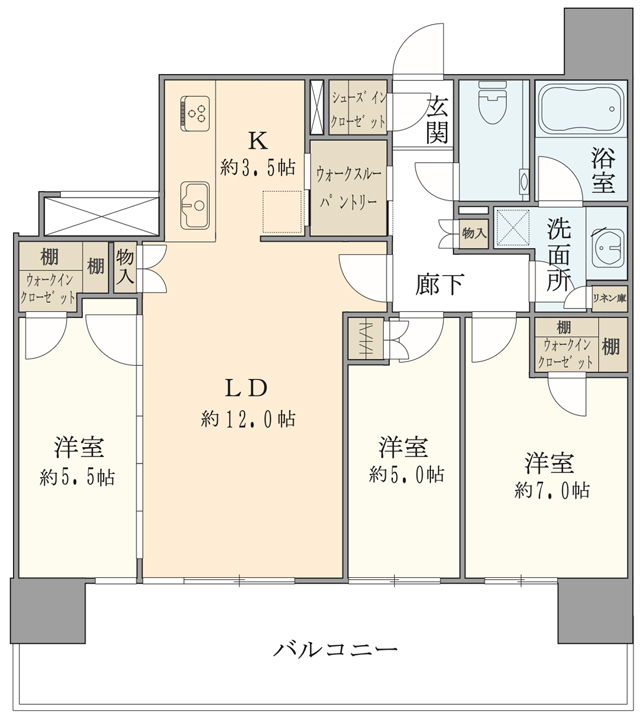

出入口が2か所ある「ウォークスルー型」は玄関からキッチンへの動線上にパントリーが配置され、買い物帰りから収納までの動線が最短となります【図2右】。ただしウォークイン型もウォークスルー型も、このスペースを確保できるマンションは70m2以上のファミリータイプが現実的でしょう。

パントリーがある暮らしでは、キッチンの調理台や吊り戸棚がすっきりと片付き、料理に集中できる環境が整います。特に共働き世帯では、まとめ買いした食材や冷凍食品、調味料のストックを整理して保管でき、「あれ、どこにしまったっけ?」という無駄な時間が削減されます。また、災害時の備蓄品も計画的に管理できるのは大きなメリットです。

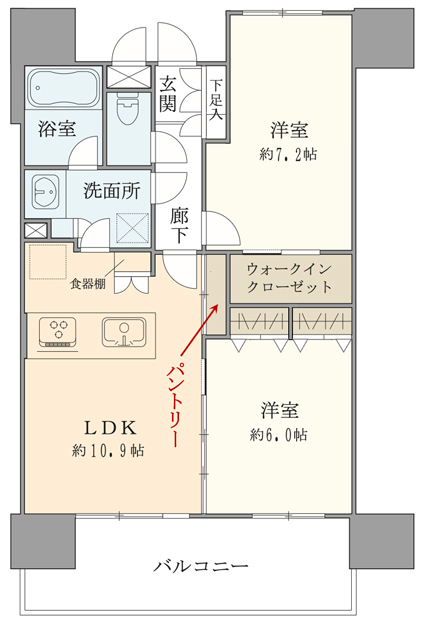

【図3】は専有面積56.16m2、2LDKの間取りです。キッチンの近くに「壁面棚型・扉付きタイプ」のパントリーが設置されています。リビング・ダイニングにも面しているため、食料品以外のものも収納する兼用収納として利用できそうです。

一方、パントリーがない場合は、キッチンの限られた収納に全てを詰め込むため、奥のものが取り出しにくくなったり、賞味期限切れに気づかなかったりといった問題が生じがちです。

パントリーのデメリットとしては、居住空間が若干狭くなることや、湿気対策、整理整頓の習慣が必要なことが挙げられます。また、使い方次第では「とりあえず置き場」になってしまい、かえって家事効率を下げる可能性もあります。

マンション購入時は、まずパントリーの位置を確認しましょう。パントリーの理想はキッチンから3歩以内(約180cm~210cm)の位置にあることで、これは調理中に無理なく行き来できる距離です。パントリーは「収納」のほかに、家事の流れ(買ってきたものをしまう→使う→管理する)を効率化する役割も担います。キッチンから遠い場所にあると、せっかくストックした食材がかえって使われなくなることもあります。また、買い物動線の観点からは、玄関からアクセスしやすいほうが好ましいと言えます。

内見時には実際に収納したいものをイメージし、奥行きや高さが十分か確認することもお忘れなく。以下の点も併せてチェックしましょう。

●湿気がこもりやすい位置ではないか(特に梅雨時期を想定)

●定期的な整理がしやすい棚の高さ・奥行きになっているか

●賞味期限の管理がしやすい見通しの良さがあるか

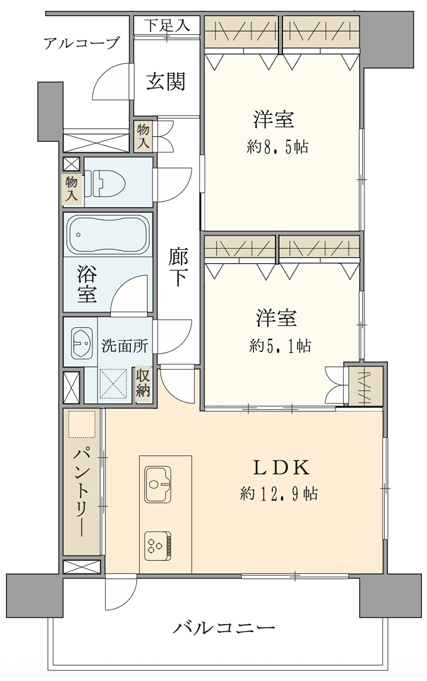

【図4】は専有面積60.31m2、2LDKの間取りです。キッチンの背面に大型のパントリーが配置されています。パントリー内に冷蔵庫置き場があり、扉を閉めるとスッキリした印象になります。開放可能な引き戸を採用しており、開き戸に比べて開け閉めの手間はかからずに済みます。扉を半透明の材質にすれば、扉を閉めたままでも内部の様子が分かりやすくなります。

この間取りのような対面式キッチンの場合、空間を広く見せるため流しの上に吊戸棚をつけないケースが増えていますが、この大型背面パントリーがあればその分の収納力をカバーできそうです。

【図5】はウォークスルー型パントリーがある間取りです。玄関とキッチンをつなぐ回遊動線上にパントリーがあり、買い物後の収納動線が最短で、重い買い物袋を持って家の中を回らずに済むので体力的にもラクです。また玄関に近いため、防災備品の置き場所としても理想的です。ペットボトルの水やカセットコンロ、非常食などをストックしておくのに最適な動線配置です。

パントリーがない物件でも、アイデア次第で収納力を大幅にアップできます。最も効果的なのは「キッチン隣の収納または納戸」の活用です。既存収納の内部に新たに可動棚を設置すれば、大容量のパントリーに変身します。

リフォーム費用は素材や施工内容によって上下しますが、例えば幅90cm、奥行き60cmのクローゼットをパントリーにリフォームするケースで、可動棚の設置+壁紙の張替えのみを業者に頼む場合は10万円~20万円程度、さらに照明やコンセントを追加すると電気工事が必要となるため、20万円~35万円程度を目安にするといいでしょう。DIYで「棚だけの設置」であれば費用は抑えられ、5万円~10万円台で可能です。

リフォームの際に気を付けたいのは「奥行き」です。パントリーの奥行きは一般的に30cm~40cm程度、クローゼットなどの収納は60 cm程度となっています。パントリーの奥行きは、食品や調理器具のサイズが元になっており、かつ大人の肘から指先までの長さとほぼ同じで、無理なく手が届く範囲であり、取り出しやすさからそのサイズになっています。クローゼットの奥行きはハンガーにかけた洋服(=肩幅)が収納できる寸法になっています。食品の収納をメインとする場合、あまり奥行きが深いと奥のものが取り出しにくくなってしまいます。

そこで、奥行きが深い収納をパントリーとして使用する場合は、奥行きを分割する「前後収納」をお勧めします。奥には使用頻度の低い家電や非常食などをストックし、手前によく使う食品や日用品を収納します。収納の際には、収納ボックスを活用しましょう。手前の品がボックスにまとまっていれば、後ろの収納品の出し入れもしやすくなります。後ろの収納ボックスにはラベルを張って何が収納されているか一目でわかりやすくすることもポイントです。

また、デッドスペースの有効活用も重要です。冷蔵庫横のすき間にスリムラックを設置するだけでも収納力は確実に向上します【図6】。例えば幅10cm~15cm程度の隙間でも、そこに縦長のスリムラックを使うことで、調味料・缶詰・ペットボトル・乾物などをストックできます。キャスター付きなら出し入れが簡単で掃除もしやすく、おすすめの収納です。

パントリーは、限られた空間の中で収納力と家事効率を高める「小さなアイデアで得られる大きな安心」です。購入時にパントリーの有無だけでなく、位置や奥行き、動線とのつながりまで見ておくことで、日々の暮らしの快適さが大きく変わります。

パントリーのない間取りだったとしても、ちょっとした工夫やリフォームによってパントリーを取り入れることは十分可能です。「自分たちの暮らしに合った収納の形」をイメージしながら、間取りを読み解くことが、賢い住まい選びの第一歩となるでしょう。

住まいのアトリエ 井上一級建築士事務所主宰/一級建築士/インテリアプランナー

総合建設会社の設計部で約14年間、主にマンションの設計・工事監理、性能評価などを担当。2004年の独立後は生活者の視点から「安心・安全・快適な住まい」「間取り研究」をテーマに、webサイトでの記事執筆、新聞へのコラム掲載、マンション購入セミナーの講師として活動。

著書に「住宅リフォーム計画」(学芸出版社/共著)「大震災・大災害に強い家づくり、家選び」(朝日新聞出版)などがある。夫と子ども2人との4人暮らし。

住まいのアトリエ 井上一級建築士事務所 http://atelier-sumai.jp/

物件を買う

物件を売る

エリア情報