建築

【対談】現場が変わる:建設用3Dプリンターがもたらす次世代施工革命 ― 人手不足・品質・スピードを同時に解決する建設現場の新潮流

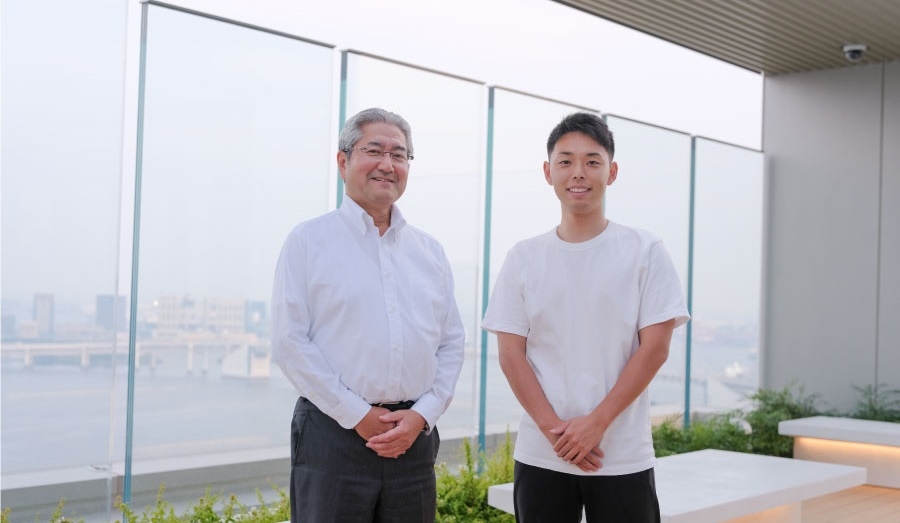

野村不動産ソリューションズ株式会社

常務執行役員 原田 真治(左)

株式会社 Polyuse

代表取締役 大岡 航氏(右)

3Dプリンターがもたらす建設DXの変化と可能性について語る対談の後編です。建設費高騰と人手不足という構造的課題に直面する建設業界で、3Dプリンター技術による革新に挑む株式会社Polyuse。「100年間大きな変化が少ないコンクリート工法」という事象に風穴を開けようとする大岡航社長は、建設業界の未来をどのように描いているのでしょうか。野村不動産ソリューションズ 常務執行役員の原田真治が、次世代の建設業に迫っていきます。

※本記事は2025年10月時点の情報をもとに執筆しています

日本における建設用3Dプリンターの普及と課題

原田 2025年9月から、いよいよ国内唯一の建設用3Dプリンター「Polyuse One(ポリウスワン)」の納品が始まりましたね。量産体制で、2026年までに約100台を全国に設置する計画と伺っています。ここまでの道のりを振り返ってみて、いかがですか?

特に、日本初となる「3Dプリンター工法による建物の建築確認の取得」は、大変な挑戦だったのではないでしょうか。

大岡 おっしゃるとおり、「決して平坦な道ではなかった」というのが正直な感想です。現在、私たちが建築確認を取得した建物は2件、確認申請が不要なエリアなどでの施工も含めると、6件ほどの実績があります。前例がなかったため、当初は多くの方から「日本で3Dプリンター技術を取り入れた建築物の建築確認を取るのは難しい」「不可能に近い」と言われ続けていました。実際に建築確認申請の関係機関に相談に行っても「そういう話は自治体へ」、自治体では「国へ相談してください」と、漠然的で話がなかなか進みません。それでも立ち止まらずに一人ひとり丁寧に訪ねて行くことで法律や制度の中身として本質的に求めている項目に対して、一つずつ理解するきっかけとなりました。そうすることで「ここまでなら実現可能」というラインが少なからず見えてくるのです。この制約の境界線や、制約の壁を超える技術の普及が突破口となり得ると認識できたことが、大きな一歩となりました。

原田 漠然とした「難しい」という感覚をそのまま受け取らず、具体的な論点に分解していったのですね。

大岡 そうです。たいていの場合、「3Dプリンターによる建物の建築確認は難しい」という言葉に具体的な理由はありません。「鉄筋が入れられないから」というような、漠然としたイメージが先行しがちです。しかし、本来建築は規模や用途により、求められる性能や基準が異なります。同じ鉄筋コンクリート造の建物でも、規模により構造や配筋量などが変わるわけです。重要なのは、「できる・できない」「0か100か」というような画一的な回答ではありません。建築基準法や関連規定が「なぜその仕様に定められたのか」という背景を読み解くことです。まずは安全性や耐久性など、条文の規定や数字が定められた理由と根拠を理解する。次に、その本質的な問いに対して、3Dプリンターという新しい技術がどう応えていくかを明確に示す。そうした対話の積み重ねこそがこれからの建設業界にとって重要だと思っています。

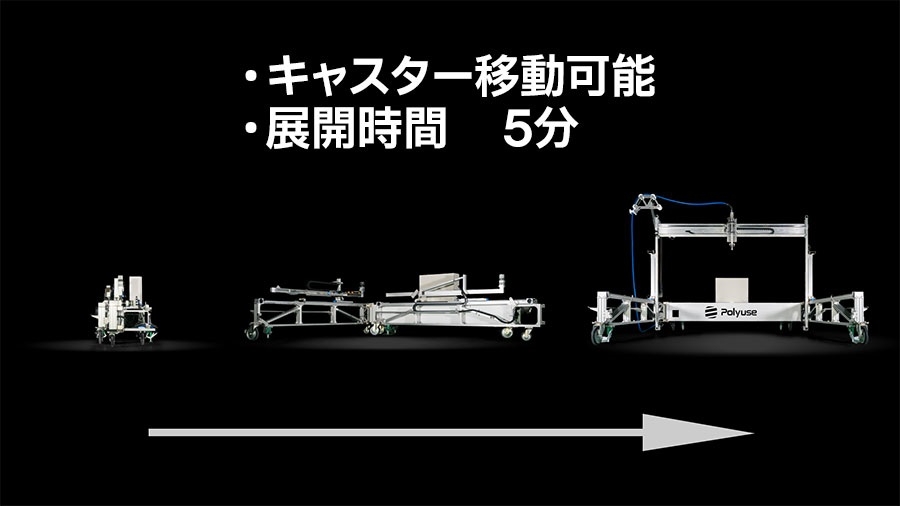

▲Polyuse開発の国産建設用3Dプリンター『Polyuse One(ポリウス ワン)』

▲Polyuse開発の国産建設用3Dプリンター『Polyuse One(ポリウス ワン)』3Dプリンターサイズ(全幅/奥行/高さ)4,070×3,603×2,888㎜

▲3Dプリンターによる公園のベンチ

▲3Dプリンターによる公園のベンチ ▲3Dプリンターによる階段

▲3Dプリンターによる階段原田 なるほど。「数字の背景を深堀りして一つ一つ応える」という、本質的なアプローチを繰り返していったのですね。では、技術課題について具体的に教えてもらえますか。3Dプリンターは、モンブランケーキのように材料を絞り出す仕組みですね。一番のネックは「砂利による目詰まり」だと聞きます。砂利を入れる目的が強度の確保であれば、高機能な化学繊維などで代替するのも有効ではないかと。

大岡 2つの重要な考え方を持っています。一つは、事業を確実に展開していくための現実的かつ合理的な解。日本の法規やコンクリート標準示方書などの技術基準が定める範囲内での3Dプリンター技術の有効性を建設現場での施工効果を通して、信頼と実績を積み上げていくという考え方です。一方で、砂利の代替も含め、これまでの「コンクリート材料に対する当たり前の概念」を問い直す姿勢も必要だと感じています。鉄とコンクリートの組み合わせは実用上の理想的バランスを持っているとされていますが、時代は変化し求められる要素も多角化していきます。一つだけの技術ではなく、3Dプリンター技術の出現のように選択肢が増える。そんな可能性に対しては検討する価値があると考えています。

とはいえ、一気に置き換えるのは現実的ではありません。新技術類は単純に技術理論だけでなく、社会的・経済的にも課題が存在するのも事実です。その中でも現実的なところで、最近はジオポリマーコンクリートやバイオセメント、リサイクルコンクリートなどの注目度が高いと感じています。従来セメント量の活用比率が少なく環境性の側面から広がっていくと、予想しています。

原田 そのあたり、海外の先行事例はいかがでしょうか。新素材などの研究や導入は、欧米の方が進んでいる印象です。

大岡 確かに、海外において鉄筋の代替研究は盛んに進められています。鉄は強度や熱膨張率、加工性などに優れていますが、一方で製造時に多くの二酸化炭素を排出し、リサイクル効率も高くないのも現状です。そのため、カーボンナノチューブや廃プラスチックを再利用した複合材料が注目されています。軽量で輸送コストが下がるうえ、年齢や性別に関係なく作業しやすいという利点もあります。ただし、日本では研究・実証段階であり、標準化に向けて進んでいる状況です。

基本的にはRCコンクリートを基盤とする構造ではありますが、キノコの菌糸体などを活用するバイオマテリアルや微生物がひび割れを修復する「自己修復コンクリート」など、日本が先駆的に基礎研究している分野も生まれています。

デベロッパーとつくる10年・20年先の建築イノベーション

原田 材料や技術面の進化はもちろんのこと、3Dプリンターが建築の根本を変える未来に無限の可能性を感じます。私たちも含めてデベロッパーが協力・連携することで、建物の価値自体を高めるイノベーションも期待できそうですね。

大岡 まさに私自身、デベロッパーの皆さまと「御社とだからこそ実現できるプロジェクトとは何か」を議論する機会が増えています。3Dプリンターによる工期短縮やコスト削減といった分かりやすい価値も重要ですが、それだけでは十分ではないと感じています。私たちが常に意識しているのは、各デベロッパーが持つ独自の「色」に寄り添うことです。正直に言えば、以前の私は「大手企業が手掛けるビルは概ね同じ」と思っていました。しかし実際に対話を重ねる中で、それぞれの企業が独自の設計思想や譲れないこだわりを持っていることに気づかされました。企業の価値観を深く理解することで、初めて「一緒に取り組む意味」が明確になります。互いの目指す未来が交わる部分を見出し、共に形にしていくことこそが、建築イノベーションの原動力だと感じています。

▲3Dプリンターによる公園のベンチ

▲3Dプリンターによる公園のベンチ原田 未来のビジョンを共有し、一緒にプロジェクトを行うということですね。具体的には、どのような未来をお考えですか?

大岡 10年後には、建築がこれまで以上に暮らしや都市環境と柔軟に連動しつつ、社会実験を兼ね備えたプラットフォームとして大きく更に価値のあるものになってほしいですね。

そこには単に美しさや機能性があるだけではなく、人と環境が一体となる空間設計などのスマート建築や可変な建築部材の活用を進める未来があるように感じています。その中で例えば、3Dプリンターなら、従来の工法では難しかった特殊な形状や構造の壁や柱、吸音性や災害に優れた部材などを製造できる可能性もあります。今はまだ抽象的な未来像であっても、まず未来への小さな一歩として形にしてみる。そうした社会実験を皆さんと一緒に積み重ねて、10年、20年先のスタンダードを共につくっていきたいですね。

「建設業界は変化していい」種まき時代の建設DX

▲3Dプリンターによる階段工事

▲3Dプリンターによる階段工事原田 お話を伺っていると、単なる技術革新だけでなく、業界の文化そのものを変えたいという大岡社長の強い意志を感じます。Polyuseのようなスタートアップ企業が果たす役割は大きいのではないでしょうか。

大岡 スタートアップの孤軍奮闘だけでは限界があります。海外では柔軟性の高い規制サンドボックスの設置やプロダクト早期での行政との協業、もしくは政府が自ら主導するプロジェクトも存在します。日本では、まだ民間市場で一部限定的に実施されている印象です。今こそ、日本としてのスタートアップ企業と行政、大学が協力する「産官学の効果的な座組み」を作り、前向きな議論の場を増やすべきだと思います。

これからの世代が建設業を選択してくれるように、我々の世代は「時代に合わせて柔軟に変化することが当たり前」という考えを発信する必要があると思います。自分たちが生きる時代は、受け継ぐだけでなく、変化を創る時代へ。今はそのための“種まき”の時期です。

「建設業界で今、こんなに面白いことをやれるんだ」「やっていいんだ」という新しい挑戦を歓迎する土壌を広げ、多種多彩な才能と多様な企業の共創から、新たな価値を生み出していきたいと考えています。3Dプリンターもその一つの選択肢になれば嬉しいですね。先に述べた「社会実験をたくさんしたい」という背景には、そういう思いがあるのかもしれません。

原田 まさに建設DXですね。

大岡 ええ。だからこそ、自分たちだけが良ければいい、という考えではありません。業界全体の課題解決のために、それぞれの垣根を越え、お互いを理解しつつ前に進んでいく必要があります。最近は異業種の友人たちからも「建設業って面白そうだよね」と声をかけられることが増えてきて、それが個人的にすごく嬉しいんです。

3Dプリンターが目指す地産地消の施工システムと次世代への継承

原田 これからの建築業界は3Dプリンター技術とどう向き合い、未来へ繋げていくべきなのでしょうか。最後に、大岡社長のお考えをお聞かせください。

大岡 当面の目標は、3Dプリンターを全国に普及させ、どこでも誰でも迅速に使える「地域の建設業のエコシステム」として確立することです。3Dプリンターはあくまでツールの一つ。建設系のロボットやAIなどを含む建設DX全体の裾野を広げ、多くの社会実験を通じて社会に持続可能な建設業の構築をしていきたい。

だからこそ、今ある課題を正面から見据え、「どうすれば前へ進めるか」を語り合うことが大切だと考えています。私たちが培ってきた3Dプリンターでの建築ノウハウを業界全体の財産として共有していきたい。産官学が一体となり、次世代が当たり前に挑戦と実験を楽しみ、自らの意思で建設業を選択する。そのような未来を、私たちの手で切り拓いていきたいと思います。

共に、前へ進んでいきましょう。

原田 ぜひ、期待しております。本日は、多岐にわたる話をありがとうございました。

ーーーーー

前編と後編にわたり、人手不足などの建設業が抱える課題と、3Dプリンターがもたらす建設DXの可能性について紹介してきました。本記事が今後の貴社の意思決定において、一つの指針となれば幸いです。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから