建築

建設コストの高騰とその要因について 2025年 ~第2回 労務費の動向~

近年、各地で進む大規模再開発やデータセンターの新設等により、建設需要は堅調に推移しています。

建設投資額は2025年度に74兆円を超える見通しであり、建設市場は活況を呈しています。

しかしその一方で、建築費の上昇も著しく、建築費高騰にともなう工事の延期や計画の見直しといった事例も全国的に増加しています。こうした状況は、建設プロジェクトの実行可能性やスケジュールに大きな影響を及ぼしており、発注者・施工者の双方にとって重要な課題となっています。

第2回となる本レポートでは、建築コストのうち約3割を占める「労務費」の動向に焦点を当て、現場の人手不足や賃金上昇の実態等について確認していきます。

【サマリー】

- 「公共工事設計労務単価」は2025年度も上昇し、24,852円(前年比+6%)となりました。これは3年連続で5%を超える上昇であり、過去11年間で最大の引き上げ幅となっています。

- 建設業では高齢化が深刻な課題となっており、若手人材の確保と育成が急務です。2024年度の建設業就業者数は474万人(前年比▲2%)で、そのうち55歳以上が36%を占める一方、29歳未満はわずか12%にとどまっています。2025年には団塊の世代が後期高齢者となるため、技能者の大量引退が見込まれます。

- 底堅い建設需要の一方で、就業者の高齢化等により人手不足が深刻化しています。直近の雇用過不足DIを見ると、2025年3月は-61、2025年6月の予測値は-66と、今後も不足傾向が続く見通しです。

- 建設業法の改正にともない、技能者の賃金が下請け業者においても適切に支払われるよう、中央建設業審議会において「労務費の基準」を作成・勧告することとなりました。2025年11月頃までに具体的な内容が勧告、翌12月より施行される予定です。この基準を著しく下回る見積もりや契約の締結は禁止されるため、今後は建設コストの上昇が避けられないと考えられます。

本サイト記事「不動産開発・建設全103社 建築コストに関するアンケート ~ディベロッパー・ゼネコンそれぞれの高騰への対策と新築工事費の水準~」もあわせてご覧ください。(2025年3月5日配信)

Ⅰ.労務費の動向

ⅰ.労務単価の推移

毎年、国土交通省が発表している「公共工事設計労務単価1」は、2025年度も上昇し、24,852円(前年比+6%)となりました。これは3年連続で5%を超える上昇であり、過去11年間で最大の引き上げ幅です。また、コロナ禍前の2019年度と比較すると、28%の上昇となっており、建設現場における労務費の高騰が窺える数値となっています。昨今の物価上昇や深刻な人手不足を背景に、今後も労務単価の継続的な上昇が予想されます。

出所:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」より野村不動産ソリューションズ作成

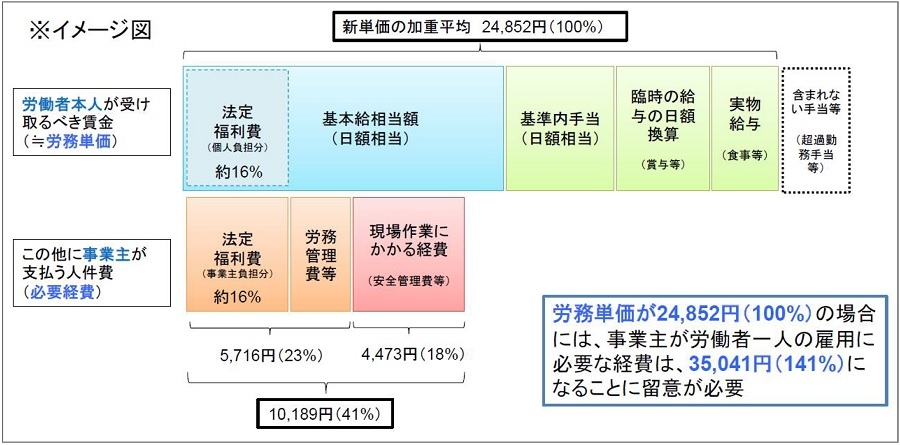

出所:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」より野村不動産ソリューションズ作成なお、本単価には、事業主側が負担すべき必要経費(法定福利費2等)が含まれていません。これらを加味すると、労務単価が24,852円であった場合、実際に事業主が負担する金額は35,041円となり、これは労務単価の約41%増に相当します(図表2参照)。

出所:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」より転載

出所:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」より転載1労働者本人が受け取るべき賃金を基に、日額換算値(所定内労働時間8時間)として設定された単価。公共工事の積算に用いるものだが、民間工事においても技能者の賃金水準の目安ともなるもの

2建設会社が従業員のために負担する保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料)および子ども・子育てのための拠出費用で、法律により定められ、各企業が加入の有無を判断したり、金額を変更したりできないもの

ⅱ.主要12職種の単価推移

公共工事設計労務単価の主要12職種について、全国及び主要都府県の平均推移をみると、「大阪府」が最も上昇し、24,808円(前年度比+7%)となりました。コロナ禍前の2019年度からみると、31%の上昇です。特に万博関連の工事が本格化し始めた、2022年度以降から急上昇しています。現時点では未だ、平均価格が全国を下回っていることから、今後IR関連工事が始まることも踏まえると、この先も大きく上昇する余地があると考えられます。

職種別では、全国の「軽作業員」「左官」の上昇率が最も高くなりました。東京都では「運転手(一般)」の上昇率が7.6%となりました。運転手の残業規制3の影響によるものと考えられます。大阪府は「大工」の上昇率が10%を超えました。こちらも万博関連の工事の影響が大きいといえそうです。

| 職種 | 全国 | 東京都 | 愛知県 | 大阪府 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025年 | 前年比 | 2025年 | 前年比 | 2025年 | 前年比 | 2025年 | 前年比 | |

| 特殊作業員 | 27,025 | 5.6% | 29,900 | 5.7% | 29,200 | 5.4% | 27,400 | 6.6% |

| 普通作業員 | 22,938 | 5.3% | 26,800 | 5.5% | 24,800 | 5.5% | 23,300 | 6.9% |

| 軽作業員 | 18,137 | 6.8% | 18,500 | 5.1% | 19,100 | 5.5% | 16,300 | 7.2% |

| とび工 | 29,748 | 4.8% | 32,900 | 5.4% | 31,900 | 5.6% | 29,400 | 5.0% |

| 鉄筋工 | 30,071 | 5.9% | 32,600 | 5.5% | 30,400 | 5.6% | 28,800 | 6.7% |

| 運転手(特殊) | 28,092 | 5.0% | 30,500 | 5.5% | 29,500 | 5.7% | 27,300 | 6.6% |

| 運転手(一般) | 24,605 | 5.4% | 25,400 | 7.6% | 26,700 | 5.5% | 23,700 | 6.3% |

| 型わく工 | 30,214 | 5.1% | 31,700 | 5.7% | 32,200 | 5.6% | 31,500 | 5.0% |

| 大工 | 29,019 | 6.3% | 30,400 | 5.6% | 33,400 | 5.4% | 29,100 | 10.2% |

| 左官 | 29,351 | 6.8% | 33,000 | 7.1% | 29,200 | 5.8% | 28,500 | 5.2% |

| 交通誘導員A | 17,931 | 5.7% | 20,200 | 6.3% | 20,900 | 6.1% | 17,400 | 7.4% |

| 交通誘導員B | 15,752 | 5.7% | 17,600 | 6.0% | 17,200 | 6.2% | 15,000 | 7.1% |

3建設業と同様に、ドライバーについても2024年4月より働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が適用となった

Ⅱ.労務費高騰の背景

ⅰ.高齢化及び給与水準

建設業界では高齢化が深刻な課題となっており、若手人材の確保と育成が急務となっています。2024年度の建設業就業者数は474万人(前年比▲2%)でしたが、そのうち55歳以上が36%を占める一方で、29歳未満はわずか12%にとどまっています。2025年には団塊の世代が後期高齢者となることから退職者が増えると見込まれ、人手不足が深刻化する可能性があります。

また、日本型枠工業協会の「2024年度型枠大工雇用実態調査」によると、2024年度は型枠大工の約5人に1人が外国人、また20代の新規入職者のうち8割以上が外国人という結果が示されています。こうした外国人が日本に定住しない場合、将来的に技術者不足が一層深刻になることが懸念されます。ベテラン技術者の持つ知見や技能の継承は、業界全体にとって喫緊の課題であり、持続可能な人材育成体制の構築が求められています。

出所:総務省「労働力調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:総務省「労働力調査」より野村不動産ソリューションズ作成建設業において若手入職者が少ない要因の一つとして、給与水準の低さが挙げられます。労務単価は上昇傾向にあるものの、依然として建設業の給与水準は他産業を下回っているのが現状です。2024年の建設業の平均賃金は492万円であり、全産業平均と比較して約7%低い水準にとどまっています。約10年前にはその差が30%を超えていたことを考えると、徐々に格差は縮小してきたと言えますが、依然として是正が求められる状況にあります。

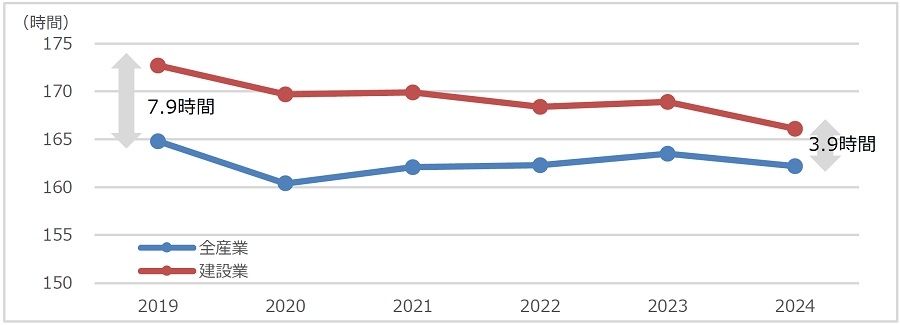

また、給与水準に加え、長時間労働のイメージが根強いことも、若手人材の入職が進まない要因の一つです。こうした状況を受け、2024年4月からは建設業にも働き方改革関連法が適用され、週休2日制(4週8閉所)や時間外労働の上限規制が導入されました。これにより、出勤日数や時間外労働の改善が進みつつあります。

出所:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、「毎月勤労統計調査全国調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、「毎月勤労統計調査全国調査」より野村不動産ソリューションズ作成2025年12月からは、従来の発注者に加えて、受注者においても著しく短い工期での契約締結が禁止されることになりました4。これにより、工期ダンピングの防止や長時間労働の回避が期待されており、建設現場の働き方改革がさらに進むことが望まれています。

4建設業法第19条の5。従来は発注者に規定していたが、工期ダンピング対策の強化にともない受注者も対象となった。「著しく短い工期」に該当するかどうかは、中央建設審議会が作成・勧告している「工期に関する基準」を目安とする

ⅱ.人手不足と業務効率化の動き

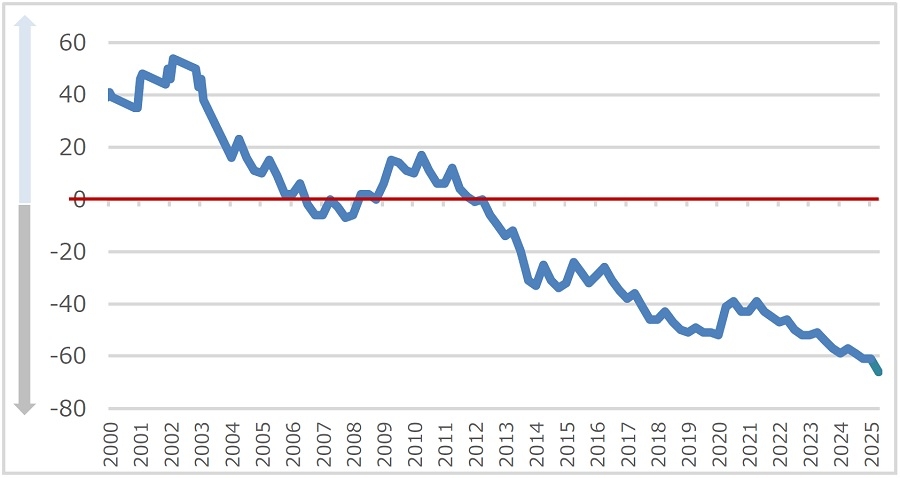

底堅い建設需要の一方で、就業者数の減少や高齢化の進行により、業界全体で深刻な人手不足が続いています。建設業における雇用の過不足状況を見ると、2012年3月以降、「不足」へと転じました。これは、東日本大震災にともなう復興工事の影響によるものと考えられます。その後も、東京オリンピック関連の工事や万博等の大型プロジェクトに加え、高齢化の進行が重なったことで、人手不足はさらに深刻化しています。雇用過不足DIは、2025年3月は-61、また2025年6月の予測値は-66と、今後も不足傾向が続く見通しです。

帝国データバンクの調査によると、建設業の倒産件数は増加傾向にあり、2024年には1,890件と過去10年で最多となりました。このうち、250件が資材価格やエネルギー価格の高止まりによる影響を受けた「物価高倒産」、99件が従業員の転退職等により事業運営が困難になった「人手不足倒産」とされています5。倒産を機に引退する高齢の経営者や技能者も多いと考えられ、人手不足は今後さらに深刻化する可能性があります。

出所:日本銀行「全国企業短観経済観測調査(短観)」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:日本銀行「全国企業短観経済観測調査(短観)」より野村不動産ソリューションズ作成こうした人手不足への対応策として、建設業界ではペーパーレス化や業務効率化、DXの導入が進められています。

また、建設業法等の改正により、通常は一定金額以上の請負工事において現場や営業所ごとに専任配置が義務付けられている技術者についても、一定の要件を満たす工事に限り、ICT技術等を活用した兼任が可能となる制度が新設されました。今後も、建設業全体のICT化やロボット技術の導入等が急がれます。

5帝国データバンク「「建設業」倒産動向調査」(2025年1月21日)より

Ⅲ.「労務費の基準」の作成・勧告

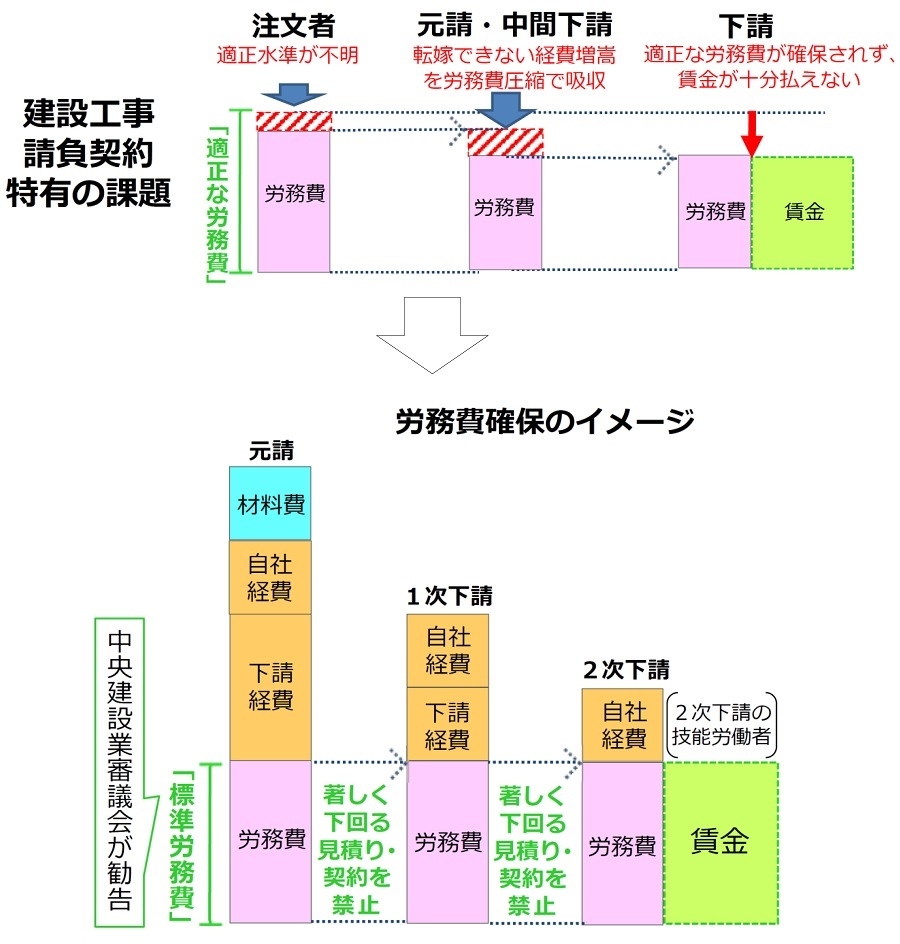

前章で述べたとおり、建設業では高齢化の進行等により人手不足が深刻化しており、技能者の確保が大きな課題となっています。さらに、労務費については相場が不透明であるうえに、材料費等と比べて削減が容易とされることから、下請け業者にまで適切な労務費が行き渡っていないという問題も指摘されています。

こうした状況を受け、これまで客観的な指標が存在しなかった労務費について、中央建設業審議会6は「労務費の基準」を作成・勧告することとなりました。これにより、技能者の賃金が下請け業者においても適切に支払われることを目的としています。2025年11月頃までに具体的な内容が勧告され、翌12月から施行される予定です。

「労務費の基準」における標準労務費は、発注者・受注者の双方が契約交渉等における相場として活用することや、著しく低い労務費で締結された契約に対して行政が指導・監督を行う際の基準としても活用されることが想定されています。

詳細な内容は現在も審議中ですが、基準の作成にあたっては、国土交通省が毎年公表している「公共工事設計労務単価」を基礎とし、これに「国土交通省管轄工事で用いられている歩掛7」を乗じることが基本方針として示されています。

出所:国土交通省「「労務費の基準」に関する今後の検討の進め方について」より抜粋

出所:国土交通省「「労務費の基準」に関する今後の検討の進め方について」より抜粋「労務費の基準」の設定にともない、今後はこの基準を著しく下回る見積もりや契約の締結が禁止され、違反した受注者へ指導・監督、また発注者の勧告や公表等の措置も講じられる予定です。

これにより、これまで労務費の圧縮で吸収していた経費高騰分等について価格転嫁が進むことが想定されます。特に鳶や土工、左官といった労務中心の職種では、労務費圧縮以外では自社の利益や経費で金額を調整するほかありませんが、それにも限界があります。結果として、今後も建設コストの上昇が続く可能性があります。

6建設業法等に基づき、経営事項審査の基準や標準請負契約約款、工期・労務費の基準などについて審議・勧告を行う国土交通省の審議機関。公共工事の入札・契約の適正化を図るための指針作成にも関与する

7歩掛とは、ひとつの作業を行うにあたり必要な作業時間を数値化したもの。現場や材料の種類、作業の内容等によって異なる。見積もり時等に使われる。国土交通省管轄工事で用いられる歩掛は、公共工事における作業ごとの標準的な労務・材料・機械の所要量を示した基準で国土交通省が定めている

Ⅳ.まとめ

以上、労務費に関する動向を確認しました。

2025年3月以降の公共工事設計労務単価は、3年連続で5%を超える上昇となりました。高齢化や人手不足、働き方改革の視点といった構造的な課題が多く、解決するには時間がかかることから、今後も労務単価の上昇は続くと見込まれます。

さらに、2025年12月からは、中央建設業審議会により「労務費の基準」が作成・勧告される予定です。これにより、これまで労務費の圧縮で吸収していた経費高騰分が、価格に反映されることとなります。結果として、今後も建設コストの上昇は避けられない状況となる可能性があります。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから