建築

建設コストの高騰とその要因について 2025年 ~第3回 資材費の動向~

建設コストの中で約3割を占める労務費は、人手不足の深刻化等を背景に、今後も上昇が見込まれます。さらに、2025年11月からは中央建設業審議会により「労務費の基準」が作成・勧告され、この基準を著しく下回る見積もりや契約の締結が禁止されることとなります。このような動きから、建設コストの抑制においては、資材費の動向がこれまで以上に重要な要素となると考えられます。

第3回となる本レポートでは、建設コストの約6割を占めるとされる「資材費」の動向について詳しく確認していきます。

【サマリー】

- 合板の価格は2022年夏頃をピークに下落し、直近では昨年末以降横ばいで推移しています。年明け以降、国内の合板工場では原木の入荷量が全国的に減少しており、メーカーの在庫も縮小傾向です。輸入合板の在庫も減っており、今後も供給は低調に推移すると見込まれています。

- 熱間圧延鋼材の価格は、都市によってやや差異がありますが、概ね2022年夏頃をピークに横ばいへ転じ、直近では2024年夏以降下落基調にあります。鋼材のもととなる鉄鉱石は輸入に依存しているため、鋼材価格は為替や燃料費等に大きく影響されるほか、鉄鋼各社においては、コスト増をともなう脱炭素化への対応が必須であることから、価格が大幅に下落する可能性は低いと考えられます。

- 生コンクリートの価格は依然として上昇傾向が続いています。東京圏では2025年4月も再度の値上げ及び価格体系の変更が行われており、今後の新築物件のコストや計画に影響を及ぼす可能性があります。

- 設備関連や建設資材についても価格高騰や納期遅延が発生しています。資材等の納期遅延は工期の長期化に直結するほか、一時的に代替品で仮引き渡しをしたあと、本来の資材を調達後に再度工事を実施し完成させることによる、代替品調達や追加工事の費用増も発生しています。

本サイト記事「不動産開発・建設全103社 建築コストに関するアンケート ~ディベロッパー・ゼネコンそれぞれの高騰への対策と新築工事費の水準~」もあわせてご覧ください。(2025年3月5日配信)

Ⅰ.資材費指数の動向

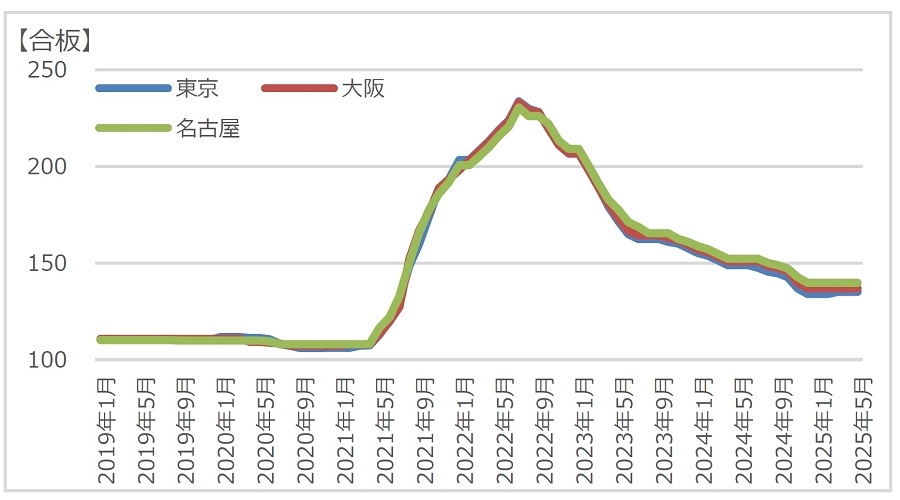

ⅰ.合板

合板価格は、2022年夏頃をピークに下落傾向にあります。木材関連資材は、ウッドショックやウクライナショックの影響により、コロナ禍直後に一時的に大きく価格が上昇しましたが、その後は反動で下落に転じました。直近では、昨年末以降横ばいで推移しており、2025年5月時点の指数は、東京が135.0、大阪が136.9、名古屋が139.8となっています。一方で、年明け以降、国内の合板工場では原木の入荷量が減少しており、メーカーの在庫も縮小傾向にあります。輸入合板の在庫も減少しており、今後も供給は低調に推移する見込みです。また、建設コストの高騰や人手不足による工期見直し等を背景に、合板の需要も減少傾向にあります。

一方で、アメリカの関税政策の影響によりヨーロッパ産木材がアジア圏からアメリカへ流入した場合、アジア圏の在庫が減少し、国内でも需給がひっ迫する可能性があるほか、カナダ産木材の価格高騰が国内輸入価格へ影響するおそれがあります。そのため、今後の動向については引き続き注視が必要です。

出所:(一財)建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」より野村不動産ソリューションズ作成

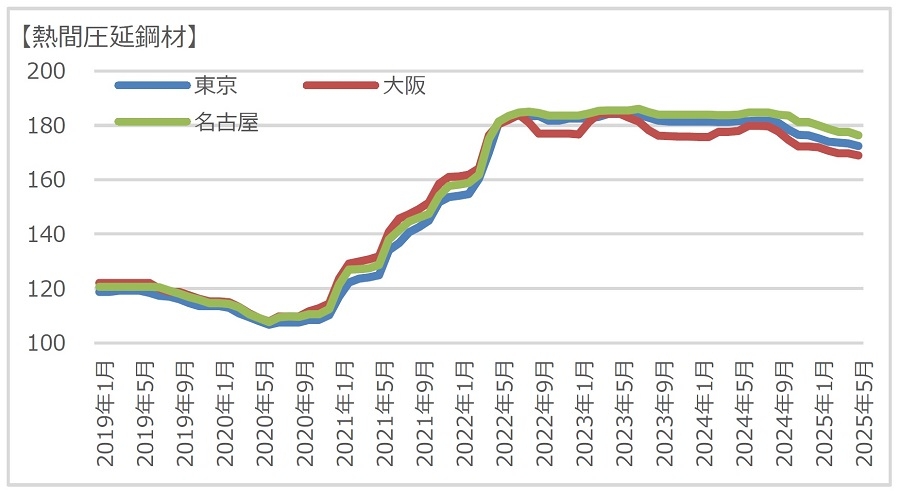

出所:(一財)建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」より野村不動産ソリューションズ作成ⅱ.熱間圧延鋼材

熱間圧延鋼材1の価格は都市によって若干の差はあるものの、2022年夏頃をピークに横ばいへ転じた後、2024年夏以降下落基調にあります。2025年5月時点の指数は、東京が172.4、大阪が168.9、名古屋が176.4となっています。合板と同様に、建設コストの高騰や人手不足による工事の見直し等を背景に、需要は抑制傾向にあるといえます。経済産業省の見通しによれば、2025年第1四半期(4〜6月)の鋼材需要量は1,804万トンで、前年同期比▲4.0%の減少が予測されています。一方で、鋼材の原料である鉄鉱石は輸入に依存しているため、為替相場や燃料費の変動に大きく影響されます。さらに、脱炭素化への対応にともなうコスト増も加わることから、鋼材価格が大幅に下落する可能性は低いと考えられます。

出所:(一財)建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:(一財)建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」より野村不動産ソリューションズ作成1 一定以上の高温で熱間圧延機により板厚1.2~14mm程度に圧延された鋼材で、建築構造材等に広く使用される

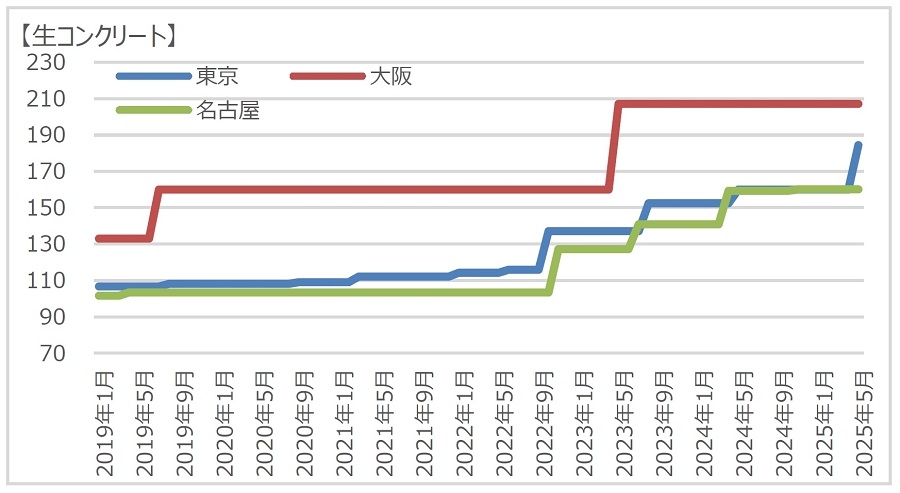

ⅲ.生コンクリート

上記2資材(合板・鋼材)とは対照的に、生コンクリートの価格は依然として上昇傾向が続いています。直近では、特に大阪での上昇が顕著で、指数は207.1に達しました。かつては価格転嫁が難しい契約形式が主流でしたが、2023年度の契約見直し以降、継続的な価格上昇が続いている状況です。東京圏では2025年4月にも再度の値上げと価格体系の見直しが行われており、翌5月の指数は184.4(前月160.0)へ上昇しました。今後の新築物件への影響が懸念されます。

生コンクリートは鋼材と同様に、脱炭素化に伴うコスト負担や、為替・燃料費の変動の影響を受けやすい資材であるため、今後も価格上昇圧力が強いと考えられます。一方で、全国生コンクリート工業組合連合会の予測によると、2025年度の生コンクリート需要は6,350万立方メートル(前年比▲8.6%)と見込まれており、現場技術者の不足等を背景に需要は抑制傾向にあります。他の資材と同様に、工事の見直しや延期が進んでいることが影響しているといえるでしょう。

出所:(一財)建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:(一財)建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」より野村不動産ソリューションズ作成Ⅱ.設備関連等の動向

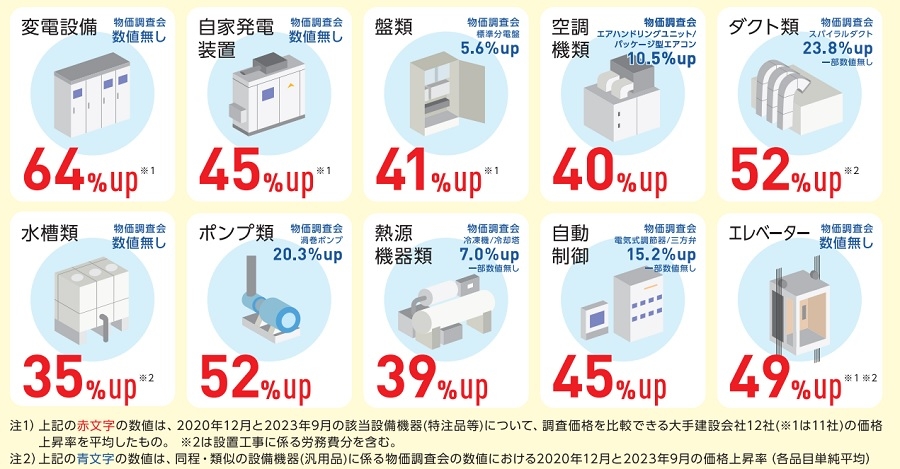

設備関連や建設資材においても、価格の高騰や納期の遅延が発生しています。特にデータセンター等の大規模建築物で使用される設備機器は、汎用品とは異なり特注品が多く、その価格上昇は平均的な設備機器の価格上昇を大きく上回っています。たとえば、空調機器類を見ると、2020年12月から2025年3月までの期間で、汎用品は17.8%の価格上昇にとどまる一方、特注品では81%と、大きな差が生じています。

出所:一般社団法人日本建設業連合会「設備工事費上昇等の現状について(2025年春版)」より抜粋

出所:一般社団法人日本建設業連合会「設備工事費上昇等の現状について(2025年春版)」より抜粋資材等の納期遅延は工期の長期化に直結するだけでなく、一時的に代替品で仮引き渡しを行った後に、本来の資材を調達して再度工事を実施するケースも見られます。このような対応により、代替品の調達費用や追加工事費が発生し、結果として建設コスト全体を押し上げる要因となっています。

Ⅲ.価格転嫁協議の円滑化に関するルール

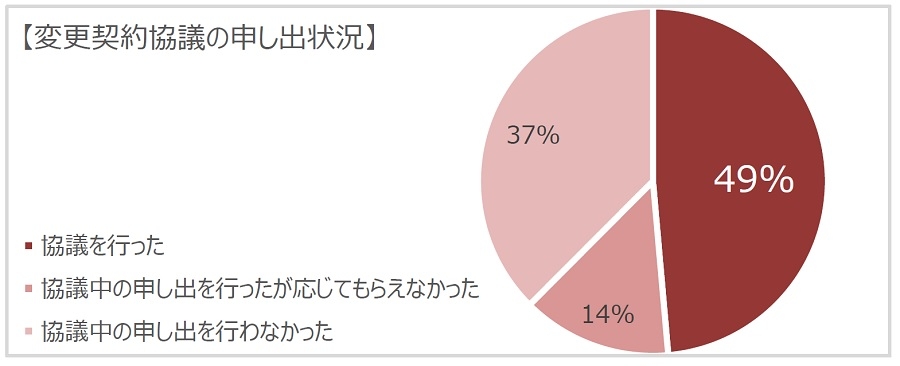

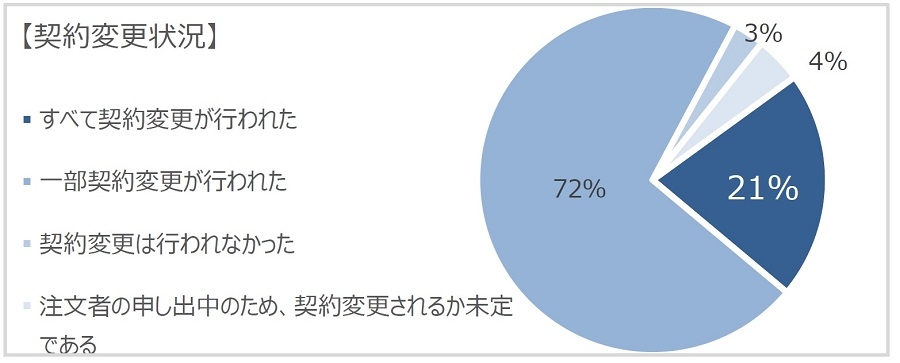

建設コストが高騰する中、スライド条項2が適用される公共工事と比べて、民間工事では高騰分の適切な価格転嫁が進んでいないのが現状です。帝国データバンクの調査によると建設業における価格転嫁率は39.6%にとどまっています3。また、国土交通省のアンケート結果によれば、資材価格の高騰を受けて契約内容の変更を申し出た建設企業は約5割に上るものの、そのうち、すべての契約内容を変更できた企業は約2割にとどまるという結果が出ています。

【図表5】資材価格高騰への対応状況(建設企業向けアンケート)

出所:国土交通省「令和5年度適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査結果」より野村不動産ソリューションズ作成

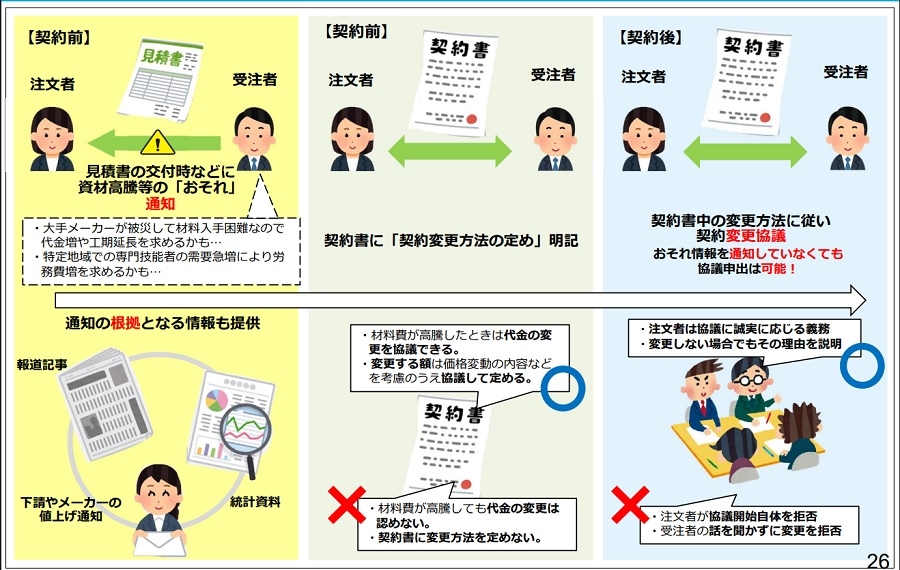

資材費の高騰により労務費が圧迫されている現状を踏まえ、契約内容変更に関する新たな規定が2024年12月より施行されました。この改正では、契約変更の方法を契約書に明記することが義務付けられる4とともに、受注者は契約前に「資材高騰のおそれ情報」を注文者に通知することが求められています。また、実際に資材費等の高騰が顕在化した場合、受注者は請負代金等の変更について注文者と協議することが可能となり、注文者には「誠実に協議に応じる努力義務5」が課されます。

受注者側が通知する「おそれ情報」には、主要な資機材の供給不足や遅延、資機材の価格高騰、特定の工種における労務の供給不足または価格の高騰等で、天災その他自然的または人為的な事象により生じる、発注者・受注者双方の責めに帰すことができない事象があげられます。「おそれ情報」の通知に際しては、その情報とあわせて、「根拠情報」の通知も必要となります。メディアの記事や資材業者の記者発表、公的主体等により作成・更新された、一定の客観性を有する統計資料等が該当します。

なお、本規定は資材費等の高騰から労務費を守り、確保するといった目的がある一方、価格が下落した際についての規定は明文化されておらず、片務的ともいえます。この点については、今後の課題といえるでしょう。

出所:国土交通省「改正建設業法について」より抜粋

出所:国土交通省「改正建設業法について」より抜粋2 資材費などの変動に応じて契約金額を調整できる仕組みのこと

3 帝国データバンク「価格転嫁に関する実態調査(2025年2月)」より。100%の仕入れコスト上昇に対して、何%販売価格に上乗せできたかを示す

4「契約変更を認めない」契約は、契約書の法定記載事項として認められない

5 公共発注者は「協議に応じる義務」

Ⅳ.まとめ

以上、資材費の動向について確認しました。

合板および熱間圧延鋼材は、2022年頃をピークに横ばいまたは下落傾向にあり、価格のピークはすでに過ぎたと見られます。一方で、生コンクリートは依然として値上げ圧力が強く、東京圏では2025年4月にも再度の値上げおよび価格体系の見直しが行われました。これにより、今後の新築価格に影響が及ぶ可能性があります。

都心部を中心に、建設コストの高騰や人手不足による工期の見直しが進んでおり、各資材の需要は抑制傾向にあります。そのため、今後もしばらくは価格が横ばいで推移すると考えられます。ただし、資材費は原材料の輸入動向や国際情勢、為替等の影響を受けやすく、需給バランスが急変する可能性もあるため、引き続き注視が必要です。

設備関連や建設建材の価格高騰・納期遅延も発生しています。代替資材の手配や追加工事の実施は工期の長期化につながり、さらなるコスト増に直結します。

資材費高騰分に応じた価格転嫁が進まず、労務費を圧迫している状況を受け、2024年12月からは労務費の価格改定に関する規定が改正されました。また、本年11月からは、労務費の基準の作成・勧告が決まり、今後は価格転嫁がさらに加速しそうです。

昨今の建設コスト高騰を受け、不動産開発業者では「中古建物を購入してリノベーションやコンバージョンを行う事業の推進」や「建物を取り壊して新築する事業(スクラップ&ビルド)の見合わせ」といった、従来の新築に偏った開発から既存建物を活用した開発への転換が進みつつあります6。

このような状況を踏まえると、新築にこだわらず、建物の用途や条件に応じて既存建物の活用を検討することも、有効な選択肢となるかもしれません。

6 本サイト:CRE-NAVIにて2025年3月5日配信 『不動産開発・建設全103社「建築コストに関するアンケート」』より

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから