建築

【対談】「100年前からほとんど変わらないコンクリート工法からの脱却」新たな道を切り拓く、建設用3Dプリンターによる「建設費高騰×人手不足時代」の抜本的変革とは

株式会社 Polyuse

代表取締役 大岡 航氏(左)

野村不動産ソリューションズ株式会社

常務執行役員 原田 真治(右)

建設業界は今、人手不足や建設費高騰などの深刻な課題に直面しています。この抜本的な解決に「建設用3Dプリンター」(以下、3Dプリンター)という革新的な技術で切り込んだのが、株式会社Polyuse(ポリウス)です。デジタル設計図をもとに専用のモルタルを積層して立体的に造形し、建物や部材などのコンクリート構造物を製造する3Dプリンター。現場の生産そのものを変える「建設DX」は、建設業界にどのような変革をもたらすのでしょうか。

今回は前編・後編の2回にわたり、3Dプリンターがもたらす建設DXの変化と可能性について探っていきます。国内で唯一の3Dプリンターメーカーである同社代表取締役・大岡航氏に話を伺いました。前編では深刻化する建設費や人手不足の現実、3Dプリンターによる建設業の変革戦略、日本と海外との違い等について、野村不動産ソリューションズの原田真治が詳しく聞いていきたいと思います。

※本記事は2025年8月時点の情報をもとに執筆しています

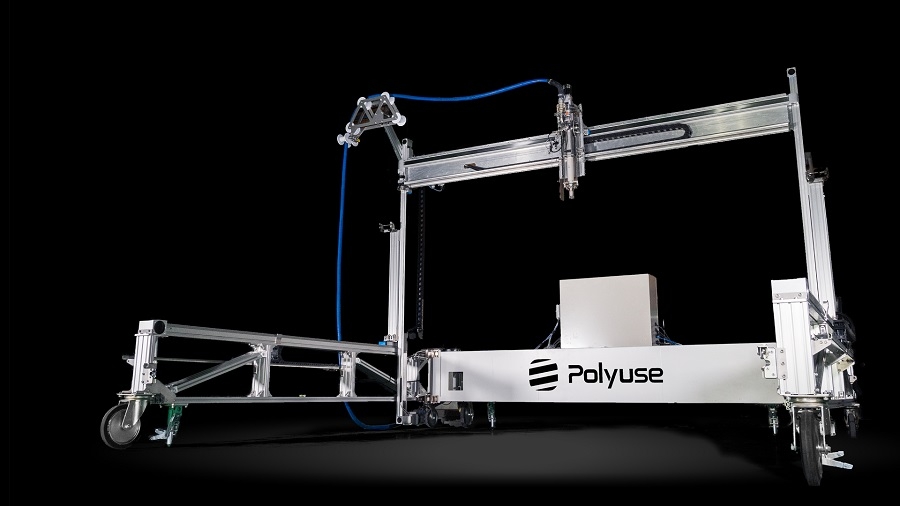

▲Polyuse開発の国産建設用3Dプリンター『Polyuse One(ポリウス ワン)』

▲Polyuse開発の国産建設用3Dプリンター『Polyuse One(ポリウス ワン)』3Dプリンターサイズ(全幅/奥行/高さ)4070×3603×2888㎜

▲3Dプリンターサウナ施設(写真右ドーム部分)

▲3Dプリンターサウナ施設(写真右ドーム部分) ▲港湾インフラの修繕工事(写真中央)

▲港湾インフラの修繕工事(写真中央)高騰する建設費と慢性的な人手不足、変化の機会を失った日本の建設業

原田 建設業界は、深刻な課題に直面しています。建設費の高騰は止まるところを知りません。RCマンションでいえば坪80万円から90万円だったものが、現在は160万円から180万円に倍増しています。タワーマンションに至っては、坪200万円を超えるケースも珍しくありません。同様にオフィスビルも、10年前は坪100万円から110万円だったものが、今は200万円から210万円にまで上昇しています。

インタビュアーを務めた

インタビュアーを務めた原田 真治

デベロッパーやゼネコン103社を対象に野村不動産ソリューションズが実施した2024年のアンケート調査※では、開発事業の遅延や中断が相次いでいることが判明しました。対策として、スクラップアンドビルド方式の見直しと中古建物のリノベーションやコンバージョンへのシフトが進んでいます。かつて解体してつくり直す手法が採算的に採用されるケースが優勢でしたが、直近の状況は完全に逆転しています。

※アンケート調査:不動産開発・建設全103社 建築コストに関するアンケート ~ディベロッパー・ゼネコンそれぞれの高騰への対策と新築工事費の水準~(2025年3月5日配信)

大岡 建設業全体の人手不足は深刻ですね。もちろん各企業の方々は努力していますが、業界への就業者数が減ってきている中で、短期間での大幅なV字回復は現実的ではありません。

原田 生産性の面でも、コンクリート構造物の工法は100年前からほぼ変化がありません。バブル期にはプレキャストコンクリートなど効率化の流れがありましたが、バブル崩壊後に後戻りしてしまった印象を受けます。この点は、どうお考えですか?

インタビューに答える

インタビューに答える大岡 航氏

大岡 同様の認識です。高度経済成長期からバブル期にかけては建設業に従事する人も多く、一人当たりの生産性を高く意識しなくても業界が支えられる構造でした。結果的に「今変える必要はない」というマジョリティが形成され、日本の建設業は変化の機会を失いました。しかし、世代交代が進む今、ようやく「人がいることを前提としたエコシステム」から意識が変わりつつあります。「人が全てを担えない部分を技術で補わなければ、現状維持すら厳しい」という認識が、業界全体に広がりつつあります。

そんな中でもグローバルな大企業は人手依存での持続可能性の厳しさを見越し、建設業を含めたモノづくりのオートメーション化、ロボティクス化を進めています。今後は中小企業でも人手不足や人件費高騰などを背景に急速にオートメーション化が進み、中長期でみたトータルコストや損益分岐点を意識していく必要性が出てくると思います。このような技術や変化に関するライフサイクルコスト(LCC)の視点が、これまでの日本の建設業には薄い傾向にあったと感じます。

3Dプリンターが促進する「管理するDX」から「つくるDX」への転換

原田 建設業界の課題解決に3Dプリンターが効果的だと感じたきっかけ、背景等について教えてください。

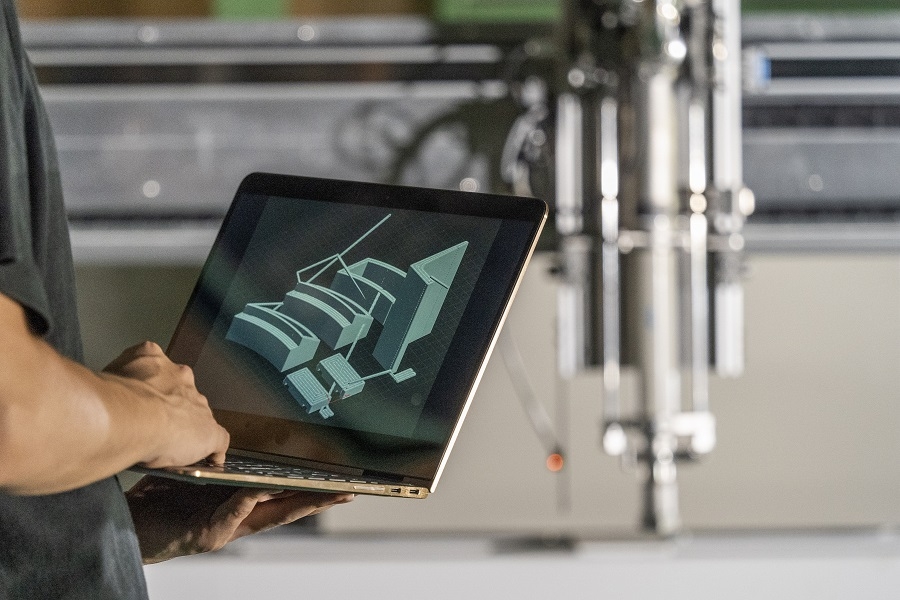

※3Dプリンターの操作イメージ

※3Dプリンターの操作イメージ大岡 もともと私自身がIT技術を中心とした起業家のため、課題の解決や効率化にインターネットを活用する癖がついていました。農業、林業、水産業、建設業のような一次・二次産業への参入を考えた際も、まずはIT技術をそのまま活かすことを考えたのです。ただ、業界の方々と建設現場に出てコミュニケーションをとるうちに、「部分最適な視点だけでは業界が抱える課題に対しては抜本的な解決に繋がらないのでは」と考えるようになりました。例えば日本の食料自給率向上を図る際、私1人が農家になったとしても、日本全体で統計的に見た自給率を解決できるわけではありません。農作物の生産プロセスの見直しや政策面の構築など、抜本的な改革が必要になると考えたのです。

その中で、建設業においても根本的に施工領域の持続性を構築していかないと、業界存続はおろか我々スタートアップとしても市場チャンスが広がっていかないと考えています。そういった背景がある中でPolyuseとしては、「人とテクノロジーの共存施工」をコンセプトにした施工領域のオートメーション化を強く意識するようになりました。

原田 ITの管理や業務のシステム化は、確かに入りやすい効率化の部分ですよね。それだけに、様々な企業が参入していると思いますが、まさに建設業ではオートメーション化が重要だと痛感します。

大岡 おっしゃるとおりです。今すぐ全てをオートメーション化していく必要性はないと思いますが、今後の建設現場においての未来予想図は日々強く意識しています。なぜそうあるべきなのか?どのようにしていくべきなのか?そこに至るまでの解像度に対して当事者意識を持ち、徹底的にこだわる組織がPolyuseです。

構造物や建築物が3Dプリンターで構築可能な世界は、着実に近づいています。単なる技術革新といった話ではなく、今の時代背景だからこそ産官学が連携し、次世代のことを考慮した上で技術普及と制度構築が重要になると考えています。まだまだ未来の話のように感じられるかもしれませんが、私は「今」こそ推進していく必要があると考えています。

海外と日本の差に見る「建設用3Dプリンター」の現状と活用

▲3Dプリンターサウナ施設(写真右ドーム部分)

▲3Dプリンターサウナ施設(写真右ドーム部分)原田 大岡社長の株式会社Polyuseは、国内で唯一の建設用3Dプリンターメーカーだと伺っています。日本や海外における3Dプリンターの位置づけ、現状、活用等はどのような状況ですか?

大岡 基本的に海外では、土木よりも建築用途が主流です。世界全体で見ると、8割程度は建築と言っても過言ではありません。国によって建築基準や商習慣、価値観が異なるため一概には言えないのですが、海外では日本に比べて住宅問題や迅速建築が求められるシーンも少なくはなく、建築課題を抱える方々が多いことが挙げられると考えます。つまり、市場が強く後押ししています。また、行政も柔軟な実証機会を提供しており、課題解決に対しての支援基盤の厚みを感じます。

原田 日本はむしろ、建築よりも土木分野での活用が先行していますね。その違いはどこにあるのでしょうか?

大岡 日本の背景にあるのは、やはりインフラの老朽化や人手不足、コスト高騰といった業界の持続可能性が危ぶまれている可能性がある観点です。土木は国土交通省や各地方自治体が発注者となることが多く、公共事業がメインです。そういった課題を抱える中で日本においては国土交通省が主導するi-Construction政策のもと、デジタル技術の適切な活用を後押ししています。また自然災害の頻発・激甚化も見過ごせない中で、官民がこれまで以上に連携するシーンが求められています。本来の3Dプリンターが持つ特徴や強みはこれらの土木業界が抱える課題との親和性が高く、業界の持続可能性の一助として期待されています。

一方で、海外市場は「低コストで早く建築可能な住宅」の社会的インパクトが大きく、スタートアップを中心に凄まじいスピード感で普及が進んでいます。もちろん、土木活用がないわけではありませんが、日本ではエリアに関係なく構造物に対しての品質管理や長期運用性、自然災害に対しての耐久性など厳しい規格・水準が存在する関係で、適切な検討期間は必要です。その反面、適用が進む海外エリアに関しては施工環境の自由度が高く、スタートアップ側から見ても、先ずは市場を拓いていくために建築が注力されている状況です。

▲港湾インフラの修繕工事(写真中央)

▲港湾インフラの修繕工事(写真中央)原田 日本だと、RC造でいえばモルタルに砂利を入れてコンクリートへ加工し、しかも鉄筋を入れないと建築確認が下りませんよね。海外は規制が緩いのでしょうか。

大岡 一般論として日本の建築技術が高く、レギュレーションも厳しいのは事実です。だからといって、海外が全て緩いわけではありません。個人的にはそれぞれの国から見て、建築に求める価値やルールが異なるのだととらえています。

3Dプリンターを活用する上で、建築と土木では照らし合わせるルールが異なるという側面はあります。まず、土木は道路橋示方書やコンクリート標準示方書などに準拠し、性能側面を中心に照らし合わせて進めています。最終的にどの程度の強度や耐久性が確保されるのかという、結果を重視する考え方です。逆に建築は、建築基準法を前提に細かく仕様が決まっていることも少なくありません。新しい工法や材料だと「大臣認定」や「個別性能評価」を取らないと実用化が難しいといったこともよく聞きます。

この仕組み自体は、高い日本の建築基準や技術を守るものとして悪いことではありません。しかし、それゆえに新しい技術を導入する際の障壁となりやすいのも事実だと思います。今後は、建築領域でも性能規定の考え方を織り込みつつ、災害時の仮設住宅や狭小現場などでの技術優位性を生かしやすい項目などに関しては、柔軟に実証する機会が生まれてくることを期待しています。

建設業界に抱く危機感「私たちの後輩はついてきてくれるのか」

大岡 これは良い側面もあると思うのであまり悪くとらえてほしくないのですが、日本では職人技という名の属人性を重視する傾向があるように感じる時があります。確かに手間暇かけて人間が完璧なものをつくり上げるのが美学だという感覚は、私にも少なからずあります。ただ、時代と共に価値観も変化していく中では必ずしも人だけではなく、我々のように人とテクノロジーが共存する世界があってもいいように思います。特に公共事業は、迅速かつ安全なものを中長期構築することが主たる目的だと思います。これまでのやり方に固執しすぎるがあまりに、新たな技術の進歩を妨げるリスクを否定できません。

バランスではあるのですが、既存の技術や工法のみを主軸に置き続けるのは、そろそろ考えを改めるべきなのではないでしょうか。少なくとも、これからは既存の価値観だけに当てはまらないデジタルネイティブな世代の力が必要になってきます。本当にこれまでの既存の価値観のままだけで後輩がついてきてくれるのか、議論してみても良いタイミングだと思います。

原田 人口減少等のいろいろなタイミングが重なりつつ、「機が熟してきた」ということかもしれませんね。私自身は「やっと建設業のイノベーションが始まった」という印象です。大岡社長は、どのような感覚でいらっしゃいますか?

※地形やLCCを考慮した円柱型集水桝

※地形やLCCを考慮した円柱型集水桝大岡 プレキャストコンクリート工法のように変化のタイミングはこれまでもあって、警鐘を鳴らし続けていた人も一定数はいたはずです。ただ、それを大きな声にすることはできなかった。変化の未来は予想できても、「実際にはいつ来るのか」「変化をどういう形で受け入れるべきか」といった共通認識を持つことが難しかったのではないかと考えています。

今の時代になって、ICTやIoTの技術が発達してきました。3Dプリンターやその他建設系ロボットもそうです。アメリカのスタートアップで石膏ボードの研磨をするロボットやレンガブロックを自動的に積んでいくロボットなどを開発、社会実装する企業があります。まだ日本の建設現場では見たことはありませんが、省人化や労務コストを引き下げ、安全性にも大きく寄与することができます。日本の建設現場での価値観ではまだ人間を選ぶケースが多いかもしれませんが、市場ニーズや働き手の労働価値観が変われば「ロボットを選びたい」という人は必ず出てくると思います。その時こそLCCの視点が重要だと考えます。

原田 建設業は、他の業界に比べて遅れている面が否めません。だからこそ、まだまだ伸びしろがあるということですね。

大岡 そうですね。私がこのタイミングで改めて言いたいのは、建設用3Dプリンターも含めた施工をオートメーション化する技術をどのように活用していくのか、そして日本の建設技術が世界をリードできるのか。日本全体で産官学の垣根を越えて協議する場がより求められてきたと考えています。これは非常に大きな伸びしろがあると感じています。

新しい技術は、やはり否定されやすいです。これまで常識だった価値観にそぐわないものは、短所が目につきやすいものです。3Dプリンターも例に漏れず、「RC構造物に活用できるのか?」「耐久性は問題ないのか?」「事例はあるのか?」「コストが合わないのではないか?」といったご質問をいただきます。まさにこういったときに先ず重要なのは、「できる・できない」という議論ではありません。「今の業界課題を解決しつつ、どうすれば次の世代に必要な技術になるのか」「今後はどういった法律や体制が求められるのか」という心構えから始まると思っています。かく言う私も建設業界に入って、7年近く経とうとしています。既存の価値観を大切にしつつ、自分たちだからこそ何ができるのか、引き続き協議を重ねて参りたいと思います。

ーーーーー

建設費高騰と人手不足という構造的課題に直面する建設業界で、3Dプリンター技術による革新に挑む株式会社Polyuse。100年間変わらないコンクリート工法に風穴を開けようと臨む大岡社長は、建設業界の未来をどのように描いているのでしょうか。3Dプリンターがもたらす未来の可能性と展望について、後編の記事で紹介します。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから