※当記事はAIを利用し作成しているため、内容について正確ではない場合があります。また2025年6月現在の情報を利用しており、今後変更になる場合があります。

「マンションには何年住めるのか」「築何年まで住めるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。マンションの寿命について正しい知識を身につければ、適切な判断もしやすくなります。

この記事では、マンションの寿命や購入前の確認ポイント、中古マンションならではのメリット・デメリットを解説します。安心して理想のマンション生活を送れるよう、物件選びのヒントとしてお役立てください。

東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏の中古マンションを地域や沿線などご希望の条件から検索できます。下記からご確認ください。

【中古マンションの検索はこちらから】

ノムコムでは、あなたにぴったりの物件情報をいち早くメールでお届けしています。 下記のボタンをクリックして「ノムコム・メンバーズ」に登録ください。

【会員登録はこちらから】

[目次]

マンションは築何年まで住める?

「耐用年数」=「実際の寿命」ではない

鉄筋コンクリート造マンションの平均寿命は68年

中古マンション購入時の平均築年数

マンションの寿命に関わる3つの要素

要素1.管理状態

要素2.立地

要素3.構造・建材

中古マンション購入前に確認すべき4つのポイント

ポイント1.管理体制・管理状態

ポイント2.大規模修繕の実施状況

ポイント3.耐震性能と災害リスク

ポイント4.法定書類・届出の正確性

築年数が経過した中古マンションを選ぶ3つのメリット

メリット1.購入価格を抑えやすい

メリット2.立地が良い物件が多め

メリット3.マンションの状態を自分の目で確認できる

築年数が経過した中古マンションを選ぶ3つのデメリット

デメリット1.修繕積立金が高くなるケースが多い

デメリット2.税金の優遇措置が受けられない

デメリット3.現在の耐震基準を満たしていない物件もある

築年数が経過した中古マンションの購入で後悔した例

例1.リフォームの費用が想定以上の高額になった

例2.長期にわたり売却できなかった

「マンションにあと何年住めるのか」迷ったら専門家に相談しよう

「マンションに何年住めるのか」の回答は、状況により異なることもあるため一概にはいえません。まずは、基本となる法定耐用年数と実際の寿命の違いやデータに基づく平均寿命など、正しい理解から始めましょう。

■「耐用年数」=「実際の寿命」ではない

■鉄筋コンクリート造マンションの平均寿命は68年

■中古マンション購入時の平均築年数

なお、「築30年のマンション」「築50年のマンション」の事例が気になる方は、下記の記事もご覧ください。

築30年のマンションを購入するメリットは?住める期間やポイントを解説

築50年のマンションは何年住める?選び方のポイントとメリット・デメリットを解説

■「耐用年数」=「実際の寿命」ではない

マンションに何年住めるか考える際は、耐用年数と実際の寿命が大きく異なる点に注意が必要です。

耐用年数とは、税務上の減価償却を計算するために、法で定められた固定資産の使用期間を表します。「法定耐用年数」ともいわれます。会計・税務上の便宜的な数値であり、マンションの実際の寿命として物理的に住めなくなる年数を示すものではありません。

例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の住宅の法定耐用年数は47年とされています。これは「築47年を超えたマンションは、税法上では資産価値がない」という意味です。

(出典:国税庁|耐用年数(建物/建物附属設備))

耐用年数について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

マンションの耐用年数はどのくらい?長く住むための基礎知識と選び方

■鉄筋コンクリート造マンションの平均寿命は68年

法定耐用年数とは別に「実際に何年住めるのか」が気になる方も多いのではないでしょうか。

国土交通省によると、鉄筋コンクリート造のマンションの平均寿命は68年とされています。鉄筋コンクリート部材の効用持続年数は、住宅を含む一般建物で120年、外装仕上げ次第では150年という調査結果もあります。

(出典:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」)

適切なメンテナンスでマンションの劣化を抑制できれば、マンションに100年以上住み続けることも理論上では可能になります。

マンションの寿命についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

気になるマンションの寿命、何年くらい住み続けられる?

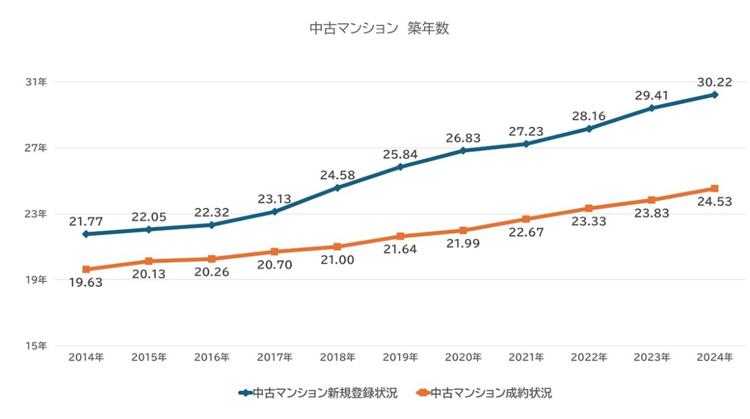

■中古マンション購入時の平均築年数

実際に市場に流通している中古マンションをみると、築年数が年々長くなる傾向にあります。2024年の中古マンション成約物件の平均築年数は24.53年で、10年前の2014年から約4.9年延びました。同様に、2024年の新規登録物件の平均築年数は約30.22年です。10年前との比較では、約8.5年も長くなりました。

中古マンション市場の成熟とともに、築年数が経過した物件でも住居として十分な価値が認められていることがうかがえます。

マンションの築年数について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

中古マンションの築年数別の狙い目タイプ。後悔しないための選び方とは

「マンションに何年住めるのか」という質問に対する回答は、残念ながら「マンション次第」としかいえません。マンションの寿命は築年数だけで決まるものではなく、下記の3要素が関係しているからです。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

■要素1.管理状態

マンションが適切に管理されていれば、快適に長く住み続けられる確率も高まります。問題を早期発見しやすくなり、建物のダメージが深刻化するリスクが低減するからです。

マンションの主な管理要素には、定期的な建物点検、計画的な修繕工事の実施、十分な修繕積立金の確保などがあげられます。管理組合の運営状況や管理会社の対応品質も、建物の長期的な維持に大きく影響しています。

■要素2.立地

立地条件も重要です。塩害を受けやすい海岸部、排気ガスが多い幹線道路沿いなどでは、マンションの劣化が進みがちです。湿度の高い低地では、カビや腐食のリスクも否めません。

一方で、利便性の高い立地にあるマンションには、資産価値を維持しやすいという利点があります。管理委託費用や修繕積立金の確保もしやすいのがメリットです。長期的に安心して住み続けるには、洪水などの災害リスクが比較的低い地盤かどうかを、事前に判断することも大切です。

■要素3.構造・建材

「マンションに何年住めるか」という物理的なマンションの寿命は、建物の構造種別によっても異なります。一般的に、強度は下記の順に強いといわれています。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)>鉄筋コンクリート造(RC造)>鉄骨造(S造)

建設時期による耐震基準の違いも無視できません。1981年5月以前に建設されたマンションは「旧耐震基準」といわれ、震度5程度の地震で倒壊しないことが前提となっていました。1981年6月以降は「新耐震基準」として、震度6強から7程度の大地震でも建物が倒壊しないように設計が強化されています。

そのため、1981年6月以降に新耐震基準で建設されたマンションは、一定の安全性を有しているといえます。新耐震基準はさらに強化され、2000年6月1日以降には、主に木造住宅の耐震性強化を目的とした「2000年基準」が導入されました。

耐震基準の改正に加え、コンクリートの品質や建築技術の向上により、以前より耐久性が高いマンションも市場に増えつつあります。

「マンションに何年住めるか」を、築年数だけで判断するのは危険です。同じ築30年のマンションでも、適切な管理下にあった物件と放置気味の物件とでは、劣化状況が大きく異なります。ここでは、マンションの寿命を見極めるために、購入前に注意しておきたい4つのポイントを解説します。

■ポイント1.管理体制・管理状態

■ポイント2.大規模修繕の実施状況

■ポイント3.耐震性能と災害リスク

■ポイント4.法定書類・届出の正確性

■ポイント1.管理体制・管理状態

管理組合の運営状況や管理会社の対応、管理費・修繕積立金の収支状況などは、マンションの寿命を支える基盤です。理事会の議事録が公開されているか、管理会社が問い合わせやトラブルに迅速に対処しているかなどを確認しましょう。積立金が計画どおり確実に積み立てられているかどうかも重要です。

また、管理のクオリティは、マンションの清掃状況でも判断できます。エントランスや廊下、エレベーターなど共用部分の劣化状態は、自分の目で確かめることをおすすめします。外壁のひび割れや手すりのサビなどは、気付きやすいポイントです。水漏れ跡などの見落としがちな部分には、十分に注意しましょう。事前にチェックリストを作るなどの工夫が有効です。

マンションの管理組合について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

マンションの管理組合とは?役割から加入義務、起こりやすいトラブルまで解説

■ポイント2.大規模修繕の実施状況

マンションは、一般的に12年から15年周期の大規模修繕が必要とされています。過去の大規模修繕の実施時期や内容、費用などを確認しましょう。具体的には外壁塗装、防水工事、給排水管の更新などが、適切に実施されているかチェックします。あわせて、今後の修繕計画も把握しておきましょう。

閲覧が可能であれば、管理組合の議事録の確認をするのもおすすめです。予算超過や工事遅延、仕様変更などトラブルの有無は、一つの判断要因となります。修繕履歴が適切に管理されているマンションは、将来的にも安心して住み続けられる可能性が高いとうかがえます。

■ポイント3.耐震性能と災害リスク

マンションに何年住めるかを判断する上では、耐震性能と災害リスクの見極めも重要です。マンションが旧耐震基準か新耐震基準かは、必ず確認してください。耐震診断や補強工事の実施履歴も、重要な確認ポイントです。ハザードマップで、浸水・土砂・液状化リスクを調べておくと安心です。

立地的に災害リスクが低く、耐震補強や定期点検が行われているマンションであれば、安全・快適に長く住める可能性が高まります。

■ポイント4.法定書類・届出の正確性

マンションが何年住めるかを判断するには、法定書類や届出の正確性も欠かせません。重要事項調査報告書、長期修繕計画書、建築確認済証、検査済証などを取り寄せ、内容に齟齬がないかを確認しましょう。

管理規約、管理組合の収支報告書も重要です。記載漏れや数値の矛盾は一つ一つは小さなことでも、将来的に大きな問題に発展するリスクがないとは言い切れません。

また、未登記住戸や未収金の有無を把握し、法的トラブルの要素がないか、見極めることも重要です。運営の透明性が高いマンションも、長期的に安心して住める可能性が高まります。

「マンションに何年住めるか」「築何年まで住めるか」という点では、築浅の方が有利だと考えている方は少なくありません。しかし、築年数が経過した中古マンションには、多くのメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

■メリット1.購入価格を抑えやすい

■メリット2.立地が良い物件が多め

■メリット3.マンションの状態を自分の目で確認できる

■メリット1.購入価格を抑えやすい

築年数が経過したマンションは、新築マンションと比較すると価格を抑えやすい傾向があります。

図を見てもわかるとおり、築26年以上のマンションの価格は、築5年以下のマンションの半額以下になっています。同じ予算でも、より広い部屋や好立地の物件を選ぶことが可能です。価格の安さを活かし、差額でリフォームやリノベーションを行うなどの選択肢も広がります。

中古マンション購入時の費用総額の目安や内訳について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

中古マンション購入の費用総額と目安、内訳のまとめ

■メリット2.立地が良い物件が多め

築年数の古いマンションは、駅近や商業施設の充実したエリアなど、利便性の高い立地に建てられていることが多いのも特徴です。現在ほど土地価格が高くなかった時代は、好立地に集中して、多くのマンションが建設されました。

立地の良さは、資産価値の維持にもつながる重要な要素です。交通アクセスや生活の利便性は、長期間住み続ける上で、大きなメリットとなります。

■メリット3.マンションの状態を自分の目で確認できる

中古マンションは、実際の住環境や管理状況を自分の目で確認することができます。マンションの劣化状況や管理の良し悪しが表面化しているケースも多く、実態を見極めやすいのがメリットです。日当たりや風通し、騒音レベル、近隣住民の様子なども把握しましょう。管理組合の運営状況や修繕履歴も実績として確認できるため、安心材料になります。

管理が行き届いたマンションであれば、築年数以上に良好なコンディションを保っているケースも少なくありません。購入後のトラブルを避けやすい点も魅力の一つです。

中古マンションの内覧時の確認ポイントを知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

マンション内覧時のチェックリスト【新築・中古別ポイント】

築年数が経過した中古マンションは価格や立地でメリットが大きい反面、見逃せないリスクも抱えています。ここでは、予期せぬ負担を回避するためのヒントとして、3つのデメリットを解説します。

■デメリット1.修繕積立金が高くなるケースが多い

■デメリット2.税金の優遇措置が受けられない

■デメリット3.現在の耐震基準を満たしていない物件もある

■デメリット1.修繕積立金が高くなるケースが多い

築年数が経過するほど、外壁補修や配管更新などの大型工事の必要性も高まります。将来の大型工事に備えて、修繕積立金を段階的に値上げするマンションも珍しくはありません。費用負担は、毎月のランニングコストにも影響します。家計に影響が出るケースも否めません。

「マンションに何年住めるか」の問題は、維持費用の増加も大きく関係します。家計への極端な圧迫を避けるには、事前に長期修繕計画書や収支報告書の確認が有効です。今後の値上げ幅や、一時金徴収の予定を把握するよう努めましょう。

■デメリット2.税金の優遇措置が受けられない

築年数が一定以上経過した物件は、一部の税制優遇が対象外となります。登録免許税や不動産取得税の軽減措置が該当します。築年数や耐震基準などの要件があるため、築年数が経過したマンションほど、注意しなければなりません。資金計画を立てる際には、優遇措置を受けられない分、諸費用を多めに見積もる必要性があります。

一方で、住宅ローン控除は2022年に築年数の要件が大幅に緩和されたため、問題なく利用できるケースが大半です。1982年1月1日以降に建築された新耐震基準適合住宅であれば築年数に関係なく利用できます。

■デメリット3.現在の耐震基準を満たしていない物件もある

1981年5月以前に建設されたマンションは、旧耐震基準です。マンションに何年住めるかを判断する際、耐震性能は必ず確認しなければならないポイントです。

耐震診断や補強工事の実施の有無を、購入前にチェックしましょう。補強が必要な場合、改修費用が追加で発生する可能性があります。管理組合に補強工事の計画や実施状況を詳しく問い合わせ、将来の安全性と費用負担を事前に把握しておくと安心です。

中古マンションを購入する際、隠れたリスクを見落とすと、大きな後悔につながりかねません。実際に築年数が経過した中古マンションを購入し、後悔した事例を紹介します。失敗を避けるヒントとしてご活用ください。

■例1.リフォームの費用が想定以上の高額になった

■例2.長期にわたり売却できなかった

また、中古マンションの購入プロセスや注意点について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

中古マンションの購入方法は?手順や事前に確認すべきポイントを解説

■例1.リフォームの費用が想定以上の高額になった

築35年のマンションを取得したAさんは、内装と水まわりを一新する前提で物件の購入価格を抑えました。ところが、解体後に給排水管の錆びが想定以上に進行していることが判明。最終見積額は、予定の1.5倍に膨らみました。

古い配管や下地の劣化は工事前の目視では判断しづらく、想定外の費用が発生しがちです。中古マンションを購入する際は、解体後に発覚しうる隠れた修繕を見込み、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。事前に既存住宅状況調査(インスペクション)を実施し、躯体の状態を可能な限り把握しておくとリスクを軽減できます。

■例2.長期にわたり売却できなかった

Bさんは利便性を重視し、築40年の駅近マンションを購入しました。10年後に転勤で売却を考えましたが、買い手がなかなか見つかりません。築50年が目前で、金融機関が融資期間を短縮したことがネックになっていました。

築年数が経過した中古マンションは、将来の資産価値や流動性が下がりがちです。出口戦略として、賃貸活用の可否や大規模修繕の時期が価格に与える影響を調べましょう。売却時期を柔軟に調整できるよう備えておくと、後悔を避けやすくなります。

「マンションにあと何年住めるのか」「築何年まで住めるのか」は、一概にはいえません。マンションごとに異なります。日頃の適切な管理や計画的な修繕で、47年の法定耐用年数以上に長く住めるケースが少なくありません。状況によっては、20年以上安心して住み続けることも可能です。

長く住めるマンションを見極めるには、さまざまな知識が必要です。管理状態、大規模修繕の実施状況、耐震性能、災害リスク、法定書類など、自分で確認できる力をつけましょう。自分の希望やライフプランに合ったマンションを選ぶためにも、最新の情報収集は欠かせません。

東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏の中古マンションを地域や沿線などご希望の条件から検索できます。下記からご確認ください。

【中古マンションの検索はこちらから】

ノムコムでは、あなたにぴったりの物件情報をいち早くメールでお届けしています。 下記のボタンをクリックして「ノムコム・メンバーズ」に登録ください。

【会員登録はこちらから】

物件を買う

物件を売る

エリア情報