建築

用途を変えて活かすコンバージョン建築の成功事例(1)

旧新聞印刷センターの天井高さを活かした複合施設「徳島県立東部防災館 おきのすインドアパーク」

地球環境問題や建築費高騰ならびに人口減少化という社会情勢の中で、建築を新しく建てるのではなく、既存の建物を活かして使うということがまず考えられるようになってきた。その中には、元の用途をガラリと変えて、まったく別の使い道に変えてしまう「コンバージョン」という手法が採られることもある。スクラップアンドビルドからストック社会への変化を捉えようとするこのシリーズ記事では、先駆けて実現したコンバージョン建築の事例を1件ずつ紹介する。1回目は、旧新聞印刷センターを平時にはにぎわい拠点、災害時には広域物資輸送拠点としてリバーシブルに使う建物へとコンバージョンしたケースだ。(トップ写真:「東部防災館 おきのすインドアパーク」の西側外観)

1階のメインコート。天井高さ13mの大空間。

1階のメインコート。天井高さ13mの大空間。改修により天井にトップライトを設けた

改修前、印刷センターだった頃の輪転機室(写真提供:徳島県)

改修前、印刷センターだった頃の輪転機室(写真提供:徳島県)Ⅰ.輪転機が回っていた部屋がスポーツの空間に

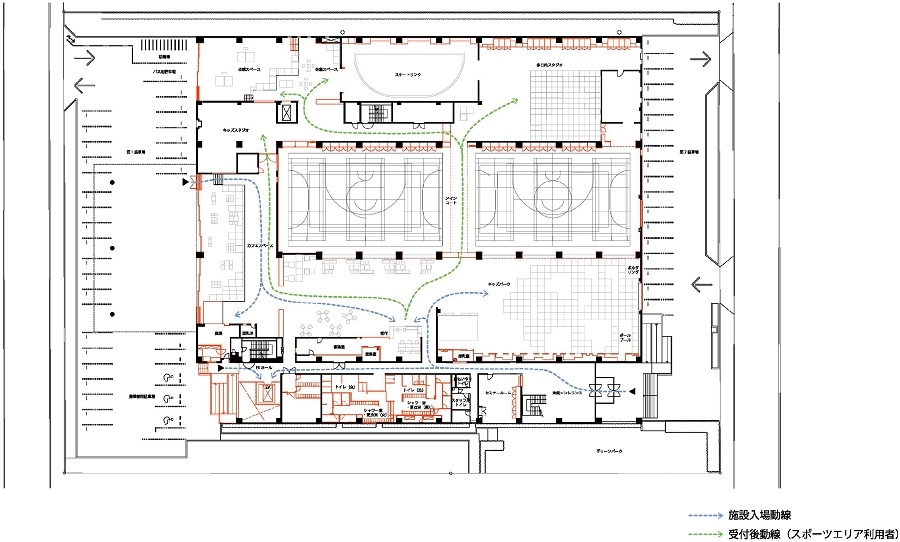

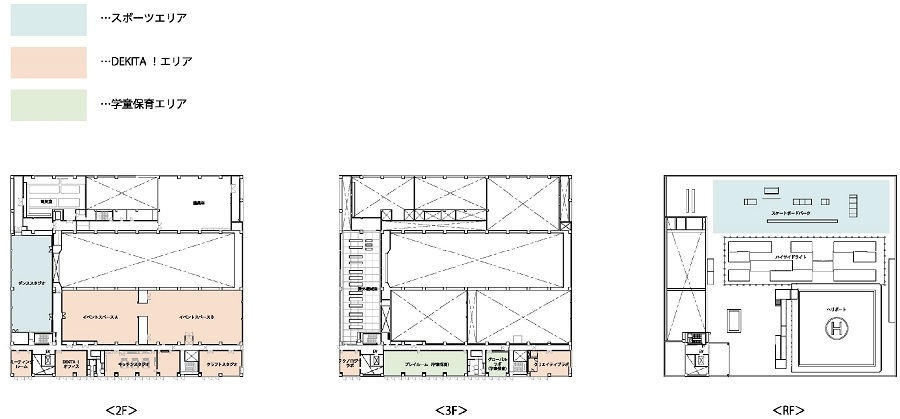

徳島市のマリンピア沖洲は吉野川の河口付近を埋め立ててつくり上げた人工島だ。工業団地が広がる中に、東部防災館おきのすインドアパークは建っている。鉄骨鉄筋コンクリート造で、内部は1階にインドアスポーツパーク、2階にカルチャー教室やイベントスペース、3階に学童保育や子育て支援施設を収め、屋上にはスケートボードパークがある。

インドアスポーツパークのメインコートは、フットサル、バドミントン、バレーボールなどのコートが2面取れる広さで、高さ13mの天井からはトップライトを通して自然光が降り注ぐ。そのほか、卓球スペース、樹脂製スケートリンク、ダンスやエクササイズに向いた多目的スタジオを備えるほか、キッズパークやカフェといったスペースも設けている。

取材で訪れた日には、メインコートで小学生のドッジボールクラブが練習を行い、キッズパークでは親に連れられて来た子供たちが駆け回っていて、大賑わいだった。徳島県には無料で利用できる子どもの遊び場施設が少なく、喜ばれているという。

掲示板にはスポーツやダンスの教室案内があり、また2階で行われる陶芸教室やウクレレ教室の参加者も募集している。エレベーターに乗る親子連れは、英語を学べる学童保育施設や、妊婦・親子・地域の居場所として特定非営利活動法人が運営するスペースへと向かうのだろう。

「午前中は乳幼児を連れた親が子育ての悩みを相談しにきたり、夕方は学校の授業を終えた小学生が習い事にやってきたり、その親御さんたちもコーヒーを飲みながらおしゃべりを楽しんだりしている。多様な人たちを受け入れ、交流する場所であり、なくてはならない施設として定着している」と語るのは、館長の岸田侑さん。オープンして2年になるが、年間の利用者数は当初、想定された5万人を遥かに上回り、10万人に達しているという。

この建物、実は1998年に竣工した新聞社の旧印刷センターをコンバージョンしたもの。天井が高いメインコートでは、輪転機が回って新聞を印刷していた。その空間的特徴を生かして、快適なスポーツ施設へと転用したというわけだ。

1階のキッズパーク。

1階のキッズパーク。 1階の受付・待合スペース。

1階の受付・待合スペース。メインコートやキッズパークと仕切りなしにつながる

Ⅱ.災害時には防災の拠点として機能

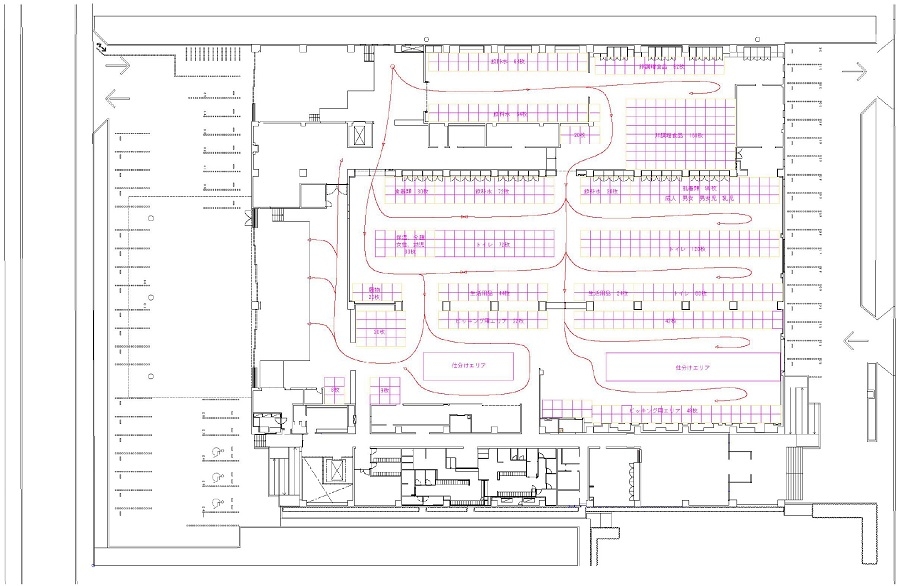

スポーツと学童・子育ての拠点という機能と別に、この建物にはもう一つの役割がある。災害が起こった際には、地域の津波緊急避難場所となるだけでなく、県の広域物資輸送拠点となるのだ。

いざ大規模な災害が発生すれば、メインコート、スケートリンク、キッズパークなどは、全国各地から集まる大量の支援物資を迅速・円滑に受入れ、仕分け・配送するスペースとして使われる。そのため1階は仕切りのない大空間とされ、フォークリフトなどの重機が作業できる仕様になっている。

キッズパークには、段状に高くなって地形のような床面を形づくっているところがあるが、これは広く使われている樹脂製の物流パレットを積み上げて、天板を置き、固定したもの。災害時は、簡単に撤去して、平らな床面に戻すことができる。物流パレットの使用は、この施設が災害時の広域物資輸送拠点であることを平時の利用者に意識させる効果もあるという。

カフェスペースは、ポリカーボネート製の引き戸を開ければ、外側のキャノピー下の空間と一体化して、トラックが着いて荷下ろしを行うバースへと早替わりする。ベンチにもなっている段状の床は、こちらも物流パレットを活用したものだ。

旧印刷センターとしても耐震性能や構造強度も十分だったので、屋上にヘリポートを設けることもできた。港からはすぐの距離で、高速道路もすぐそばを走っているので、災害時の広域物資輸送拠点として立地も申し分ない。かつての印刷センターに必要であった性能や条件が、防災拠点への転用に存分に活かされている。

1階のカフェスペース。災害時にはトラックバースとなる

1階のカフェスペース。災害時にはトラックバースとなる カフェスペースの外側。

カフェスペースの外側。引き戸を開ければ、外側のキャノピー下の空間と一体化する

Ⅲ.建築設計者が施設運営にも当たる

この施設の整備は、徳島新聞社が印刷設備の更新に伴う印刷センターの移転新設に際して、施設を徳島県に譲渡したことから始まった。県は昨今の大災害で、支援物資の扱いにそれぞれの地域で苦労している状況を鑑みて、全国から集まる支援物資を受け入れ、配送する広域物資輸送拠点へと、この建物を改修することを計画した。そして平時には、にぎわい拠点としてリバーシブルに活用できる施設とすることを目論んだのである。

改修の設計を決めるにあたってはコンペが行われた。この時点では平時の使い道も定まっていない。災害時の防災拠点に変えるために必要な改修費用は県が負担するが、平時の活用にかかわる改修費用は、民間の指定管理者が負担することになっている。事業の収益性までも含めて、活用の仕方を提案することが求められていた。これで最優秀に選ばれたのが、大阪の建築設計事務所、ジオ-グラフィック・デザイン・ラボが代表を務めるチームだった。

天井が高い空間を活かして、現代美術の展示施設にすることも当初は検討したが、地元に今、求められている機能は何かと考えて、インドアスポーツ施設への転用をまずは決め、2次審査の段階で2階をカルチャー施設、3階を子育て支援施設にすることで、異なる事業が集客を補い合うようにしたという。また、天井の高さを生かした本格的なボルダリングの設備を当初は計画したが、収益性を精査した結果、スケートリンクへと変えている。

改修工事の段階で、指定管理者の公募が実施され、これにもジオ-グラフィック・デザイン・ラボは、香川県のスポーツ施設運営会社と組んで応募した。ジオ-グラフィック・デザイン・ラボは建築設計事務所であり、施設を運営するという経験は持ち合わせていなかったが、今回、自分たちが設計した施設が十全に活かされるには、自分たちで運営するしかないとの思いからだった、とジオ-グラフィック・デザイン・ラボの代表で、この施設の初代館長を務めた前田茂樹さんは語る。

「事務所のスタッフからは反対されたけど、やってみれば施設の運営は建築の設計と似ている点も多い。設計者が運営者を兼ねているからこそ、できたこともいろいろある」。

例えばキッズパークエリアの子どもを見守るエリアが必要となった際には、親の視線の向きや動線を配慮して、物流パレットの配置を変更した。類似の施設だと、運営が始まってから問題が起こるたびに、利用者に向けての禁止の張り紙が増えて壁を埋めていたりするが、運営スタッフが追加のサインのためのデザインコードを自主的につくる工夫や利用者との対話などによって、そういう事態も避けられている。

2階にあるダンススタジオ。

2階にあるダンススタジオ。約378㎡の広さで、壁の一面が鏡張りになっている

屋上のスケートボードパーク。屋上にはヘリポートもある

屋上のスケートボードパーク。屋上にはヘリポートもあるⅣ.コンバージョンで生まれた新しい複合の形式

新聞の発行は、大災害が起こった際にも止めずに継続することが求められる。だから印刷センターは、地震や津波にも強い建物として建てられていた。そのことが今回、災害時の防災拠点へのコンバージョンには大きくプラスに働いた。そして平時の活用が探られるなか、印刷センターの天井高さを活かしたインドアスポーツ施設という用途が見出され、それにカルチャー教室や学童保育、子育て支援施設が組み合わされる。

メインコートとキッズパークの間に仕切りがなく、待合スペースやカフェスペースともそのままつながっているのは、災害時は床面のほとんどを速やかに支援物資の集積・仕分け・配送スペースへと替えなければいけないという制約からだったが、これが異なる活動の交流をうながすことにもなり、今までにない施設の複合形式が実現している。既存の建物を残して使うという、コンバージョンならではの成果があがった事例と言えるだろう。

1階平面図

1階平面図 2階・3階・屋上階平面図

2階・3階・屋上階平面図 1階平面図(災害時の利用想定)

1階平面図(災害時の利用想定)| 建築データ | |

| 旧施設名称 | 徳島新聞印刷センター |

|---|---|

| 構造・階数 | SRC造・一部S造、地下1階・地上3階 |

| 建築面積 | 5001.03㎡ |

| 延床面積 | 9260.55㎡ |

| 総事業費 | 約11億6500万円 |

| 設計者 | ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ、泉設計室(以上建築)、構造計画研究所(構造) |

| 施工者 | 姫野組、美土利建設工業(建築)、四国電気工業(電気)、四国工販(空調)、津乃峰設備、福富工業(衛生) |

| 竣工 | 2023年8月 |

| 利用案内 | |

| 所在地 | 徳島市東沖洲1丁目8 |

|---|---|

| 交通案内 | 徳島駅からバス、「中央市場口」停留所から徒歩14分 |

| 電話 | 088-661-7810 |

| 休館日 | 毎月第4水曜・年末年始(12/29~1/3) |

| 公式サイト | https://oipark.jp/ |

巻末資料

改修前、印刷センターだった頃のトラックバース(写真提供:徳島県)

磯 達雄(いそ たつお)

埼玉県東松山市生まれ。名古屋大学工学部建築学科卒。オフィス・ブンガ共同主宰。桑沢デザイン研究所、武蔵野美術大学、早稲田大学芸術学校非常勤講師。日経BP社『日経アーキテクチュア』編集部を経て、2000年に独立。建築ジャーナリストとして、建築専門誌や一般誌に建築の記事を執筆する。著書に『昭和モダン建築巡礼西日本編』『昭和モダン建築巡礼東日本編』『ポストモダン建築巡礼』(宮沢洋との共著、日経BP社)、『ぼくらが夢見た未来都市』(五十嵐太郎との共著、PHP研究所)、『日本のブルータリズム』(山田新治郎との共著、トゥーヴァージンズ)など。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから