-

- ホーム

- 建物検索

- 土地検索

- 査定・売却

- コラム・知識

- 投資ローン・賃貸管理

不動産投資・収益物件 > 不動産投資の最新動向 > 「2020年」を見据えた不動産投資の考え方(1ページ目)

不動産投資の物件選びのポイントや不動産投資の出口戦略、利回り・不動産価格・マーケット情報など不動産投資に関する最新動向をわかりやすく解説いたします。

2016年2月24日

『2020年の東京五輪までは、都心の不動産は値上がりする』という見方が、数年来、大勢を占めてきました。しかし、不安定な世界経済の動きや、それと連動する株価の乱高下などを引き合いに、より早い時期に価格が暴落するかのような記事も目にするようになりました。

経済情勢が不動産市況に影響することは間違いありません。しかし過去の経験からいえば、マスメディアで騒がれているほどの暴落は考えにくいといえます。

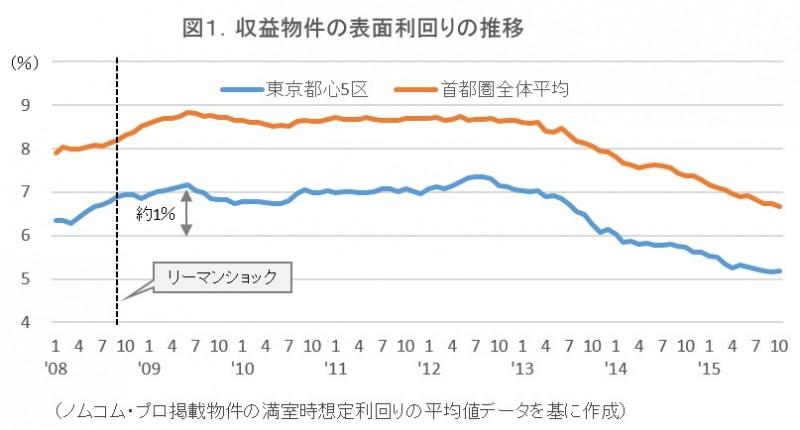

過去の経験とは、リーマンショックのことです。日経平均株価は、2008年6月に1万4000円台でしたが、10月に7000円を割り込み、わずか4か月で半減しました。まさに暴落です。しかし不動産の投資用物件の価格は、リーマンショックの前後で、せいぜい1~2割程度しか値下がりしませんでした。表面利回りでは、1%くらいの変化です。

当時、資金繰りの悪化や経営危機に陥った不動産会社などによる、物件の投げ売りが見られました。こうした事例がクローズアップされると、マイナスの印象が増幅され、焦って売りに出す人も現れます。売り急ぎの物件の値下がり幅が一時的に大きくなることはあるでしょう。

しかし個人投資家の多くは、きちんと賃料収入が入ってキャッシュフローが回っている物件を、価格が下がったときには売りに出さないと思います。持ち続けていれば単に含み損に過ぎないのに、わざわざ損を確定してまで売ろうという人はいません。また、価格が下がれば利回りは上がるので、必ず買い手が現れます。そのため、際限なく値下がりすることはなく、必ず歯止めがかかるわけです。

不動産会社などが投げ売りをしなければいけなかったのは、なぜでしょうか。それは、1年~2年程度の短期間で融資を受けているためです。この期間内に売却ができないと同じ金融機関での借り入れが難しくなったり、そもそもその会社の評価が下がります。

個人の場合には、基本的には長期間で融資を組みますから、価格を大幅に下げてまで、短期で売却する必要がありません。実際、きちんと収支が合っている物件を持つ個人投資家で、リーマンショック後に大損をした例を、私はほとんど知りません。損をするどころか、10年前に不動産投資を始めた方も、リーマンショックを挟んで着実に資産を増やしています。

人口動態の面から、賃貸経営に対して否定的な見方をする声もあります。ここでも「2020年」というキーワードが登場します。

現在、日本全体ではすでに人口減少社会に入り、人口が増加しているのは東京都と数県にすぎません。その東京都も2020年には人口のピークを打ち、その後は減少していくと予想されています。

しかし、人口が減少に転じた後も、「世帯数」はまだしばらく増加を続けます。都区部における世帯数のピークは2035年です。住宅に対する需要は、人口よりも世帯数と強い相関がありますから、賃貸需要が急激に下がるのは少し先といえるでしょう。

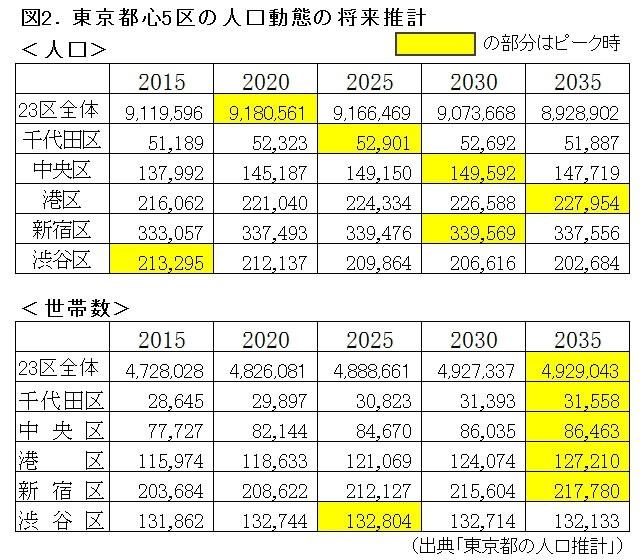

もっとも、物件を選ぶ際には、よりミクロに見ていく必要があります。同じ都心部でも、人口・世帯数の動きはかなり違います(図2参照)。

たとえば人口のピークは、渋谷区では2015年に既に迎えており、2025年に千代田区、2030年に中央区と新宿区、と少しずつずれています。港区は2035年まで人口は増え続けるという予測です。世帯数については、やはり渋谷区が早めにピークを迎えますが、都心部のほかの地域は全て2035年がピーク予測されています。

さらに、同じ区内でも、駅に近いなど交通アクセスや住環境、ターゲット属性によって、需要は変わってくるでしょう。長期的に人口流入や世帯数の増加が見込めるエリアで、ニーズにあったプランの物件を取得し、入居率が下がらないように管理運営していけば、相場全体の波に飲み込まれずに済むと考えられます。