【大阪市都島区】河川の潤いに囲まれ、大阪市の東の拠点として発展を続ける街、大阪市都島区の防災対策

.jpg) 「京橋」駅

「京橋」駅都島区は大阪市の北東部にあり、淀川をはじめ、大川や寝屋川など多くの河川が流れています。これらの河川により形成された平野が広がり、おおむね平坦な地形に恵まれています。

かつての淀川は京都と大阪を結ぶ水運が盛んで、今の都島区は大阪側の拠点となっていました。とくに京橋エリアは京街道の終点でもあり、物流の要衝としてにぎわっていたといいます。

現在も「京橋」駅は京阪本線やJR大阪環状線、JR学研都市線・東西線など多くの路線が集まるターミナルです。駅周辺にはオフィスビルやショッピング施設も並び、大阪市の副都心のひとつになっています。

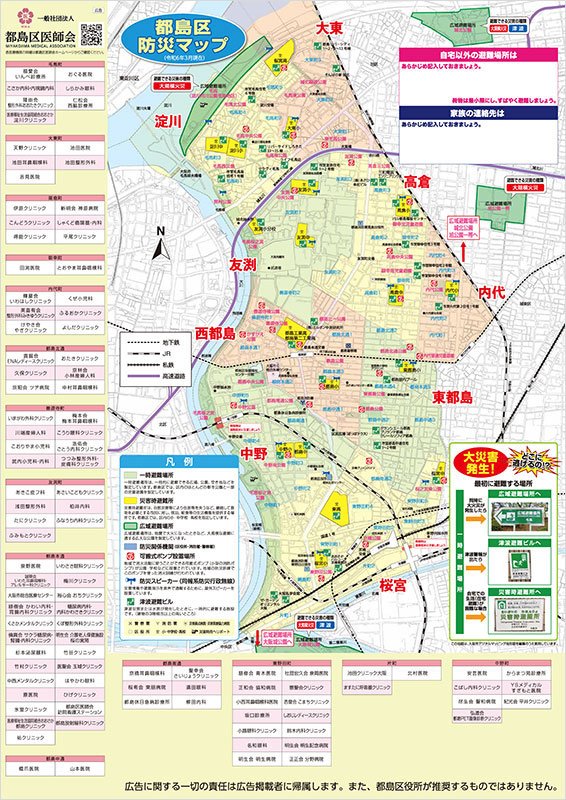

「都島区防災マップ」

「都島区防災マップ」突然起こる災害に備えるためには、平常時から避難場所や避難ルートを考えておくことが重要です。『都島区防災マップ』には広域避難場所、津波避難ビル、災害時避難所が記載されています。広域避難場所は大地震で火災が拡大している時に避難する場所、津波避難ビルは津波警報発令時や水害の時に避難する場所です。

自宅が被害にあって、生活できなくなった場合は災害時避難所に避難します。『都島区防災マップ』を見て、災害発生時にどこに避難すればよいか、どの道を通れば安全かを事前に確かめておきましょう。

また、災害は家族全員が自宅にいる時に起きるとは限りません。災害発生時に家族と離れていた場合に集まる場所などを決めておき、『都島区防災マップ』の「あなたの避難場所」「家族の連絡先」に記入しておくことも重要です。

『都島区防災マップ』は日本語版に加え、英語、韓国語、中国語でも作成されており、外国籍の方でも災害時の対応が理解できるようにされています。

スマートフォンの普及により、災害情報をいち早く提供し、すみやかに適切な行動を取るためのアプリも各地で配布されるようになりました。大阪市で配布されていた『大阪市防災アプリ』は、バージョンアップで対象地域が府内全域に拡大され、『大阪防災アプリ』に生まれ変わっています。

このアプリでは、対象地域に避難情報などが発令されると、画面の色が変わり、避難を促します。防災マップでは、広域避難場所や津波避難ビルなど避難場所を確認でき、インターネットにつながっていれば、現在地からのルート案内もしてくれます。インターネットがつながらないオフライン状態でも、防災マップの閲覧が可能です。

災害に備えた準備に便利な「備蓄品チェックリスト」、防災に関する知識を遊びながら学べる防災クイズや防災パズルなど平常時に活用できる機能も盛りだくさんなので、日常的に触れながら操作に慣れておきましょう。

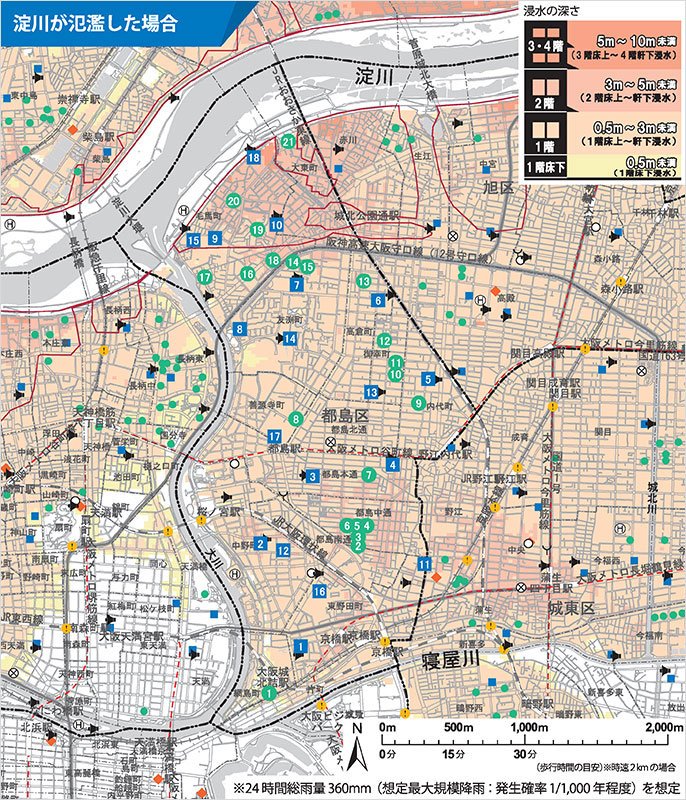

「淀川が氾濫した場合」の「水害ハザードマップ(都島区)」

「淀川が氾濫した場合」の「水害ハザードマップ(都島区)」都島区では淀川、寝屋川流域、旧淀川流域などの河川の氾濫による浸水、高潮による浸水、内水氾濫による浸水と南海トラフ巨大地震による津波浸水を想定して、それぞれの『水害ハザードマップ(都島区)』を作成しています。

『水害ハザードマップ(都島区)』では想定される浸水の深さと浸水時間を示すともに、それぞれの災害で安全に避難できる避難場所も掲載されています。これらのハザードマップを参考に、災害時に安全に避難できるよう、避難場所や避難経路を普段から確認しておきましょう。

避難場所は、公的な避難場所だけでなく、近隣に住む家族や親戚、知人宅への避難も考えられます。また、風雨の激しいときに避難するのはかえって危険になる場合があります。安全が確保されている場合は、自宅にとどまることも避難方法として有効です。平常時からさまざまなシーンを想定して、避難計画を考えておくことが大切です。

『水害ハザードマップ(都島区)』による浸水想定区域は『マップナビおおさか』や『大阪防災アプリ』でも確認できます。

『マップナビおおさか』は大阪市が作成した地図類をまとめて公開しているWebサイトで、防災関連の地図では、浸水想定区域のほか、大地震による震度分布予測図、避難場所など防災関連施設を確認できます。拡大や縮小が可能で、住所や郵便番号から検索できる機能もあります。

河川に囲まれた大阪市内では過去に浸水被害も起きています。とくに、2011(平成23)年から2013(平成25)年にかけて、市内では局地的な集中豪雨による浸水被害が相次ぎました。そこで、雨水ますの増設や下水管のネットワーク化など「集中豪雨被害軽減対策」を行いました。都島区内でも対策がおおむね完了しています。

災害発生時に区との協力体制を敷いている「都島郵便局」

災害発生時に区との協力体制を敷いている「都島郵便局」いつ起こるかわからない災害に備えるうえで、地域の災害対応能力向上は欠かせません。特に大規模災害後は、日常の生活とは異なる環境での避難生活が予想されます。このような場合でも高齢者や障がい者への支援は必要ですが、行政ができることには限界があります。そこで、都島区では介護支援などに協力をする人を「都島区災害時お助け隊(M-sot)」として、随時、隊員を募集しています。

また、災害時の人命救助や復旧、食事提供などには地域の企業・事業所の協力が欠かせません。都島区でも「大規模災害時における協力事業所」として、災害時に企業・事業所が持つ物資や技術、スタッフを活用して、災害時の人命救助などに協力してもらう制度を整えました。具体的な内容としては、食料・飲料水などの提供、医療や看護、消火・救助活動、大型トラックや工作機械の操作などが想定されています。

さらに、区内の被害状況を把握するため、「災害時における都島区役所と都島区内郵便局の協力に関する協定」を結びました。この協定には、郵便配達など郵便局の業務中に発見した被害状況を区の災害対策本部へ提供するとともに、避難所に臨時の郵便ポストを設置するなどの内容が含まれています。このような協定は、都島区が大阪市内24区で初のケースとなりました。

都島区では地域防災を担う人材育成や訓練にも取り組んでいます。そのひとつが「地域防災リーダー」です。大規模災害時が発生した時は、「地域防災リーダー」が地域の住民の先頭に立ち、初期消火や救助活動を行います。災害に対応するため、防災訓練を繰り返し行って防災に必要な知識や技術を習得し、平常時には地域住民に防災点検・防災啓発を行う役割も担います。

さらに都島区では地域の防災能力を高めるため、各地で「地域防災訓練」を実施しています。内容は地域により異なりますが、段ボールベッドやパーティション組立体験、簡易トイレ組立体験、消火栓使用訓練など実践的なものが中心です。近年の感染症拡大を受け、避難所の受付で熱や咳などの症状を持つ人を振り分ける訓練が行われた地域もあります。

河川に囲まれ、潤いに満ちた街並みが広がる都島区では、河川がもたらす水害を中心に災害対策を進め、安心して暮らせる街を目指しています。

- 掲載日

- 2025/07/31

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。