【神戸市灘区】六甲山麓に広がり、邸宅街と酒どころとして知られる街、兵庫県神戸市灘区の防災対策

「昔の酒蔵」沢の鶴資料館

「昔の酒蔵」沢の鶴資料館灘区は神戸市の東部に位置し、北部には六甲山や摩耶山がそびえ、南部は大阪湾に面しています。区内には西郷川、都賀川、石屋川が南北に流れ、区域の多くはそれらの川が形成した扇状地です。

六甲山は明治時代から観光地として開発され、今も身近に自然を楽しめる山として親しまれています。六甲山麓は「神戸大学」など大学キャンパスも集まる文教エリアで、大正時代ごろから緑豊かな邸宅街が発展しました。「六甲道」駅周辺は神戸市の東部副都心として整備が進む一方、「水道筋商店街」など活気あふれる商店街も残ります。江戸時代から酒造りが盛んに行われ、現在も「灘五郷」のひとつ、西郷があります。

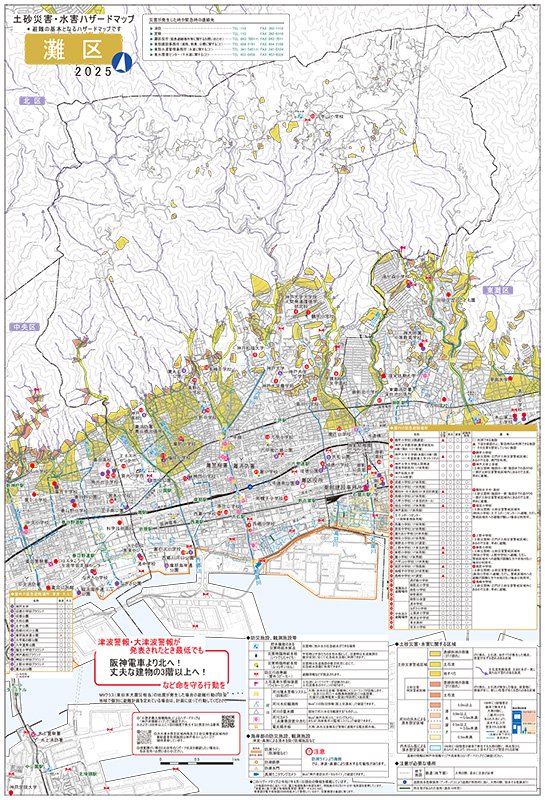

「くらしの防災ガイド 灘区版」地図面

「くらしの防災ガイド 灘区版」地図面神戸市では想定される災害のリスクや災害に備えとして必要なことをまとめた『くらしの防災ガイド』を毎年作成し、市民に配布しています。これは記事面と地図面に分かれており、記事面には全市共通の項目と区ごとの記事があります。全市共通の項目では災害発生時の行動タイムライン、災害に対する準備などを説明しています。区ごとの記事では想定される災害の種類や被害、注意点などを解説、ハザードマップの見方を解説しました。

地図面では土砂災害・水害ハザードマップを表示しています。灘区では山間部や六甲山麓を中心に土砂災害が想定されているほか、河川周辺では浸水も想定されます。海岸沿いでは大地震発生時に津波の発生も考えられます。そこで、「津波警報・大津波警報が発令されたとき最低でも阪神電車の北へ!丈夫な建物の3階以上へ!」と具体的な指示を記載し、避難の目安を明確にしています。

?

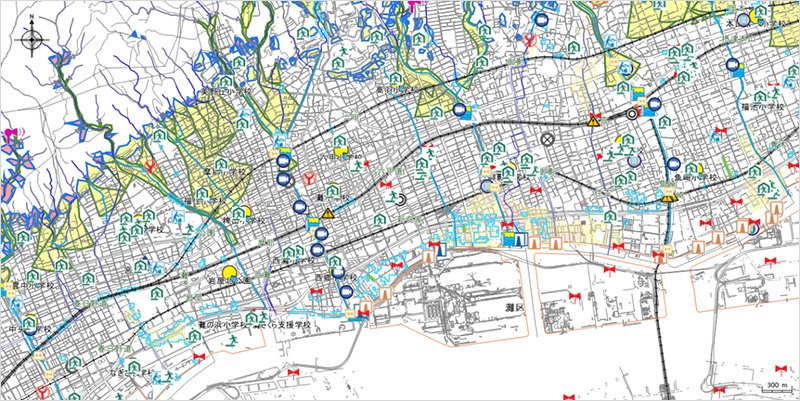

灘区周辺の「河川の洪水による浸水想定区域(想定最大規模降雨)」

灘区周辺の「河川の洪水による浸水想定区域(想定最大規模降雨)」神戸市では、『土砂災害・水害ハザードマップ』と『高潮ハザードマップ』を作成しています。また、南海トラフ地震が発生した際の被害想定をもとに、兵庫県は沿岸部の地形条件などを詳細に反映させた独自のシミュレーションを行い、『津波浸水想定図』も作成しています。これらのハザードマップや『津波浸水想定図』は『神戸市情報マップ』で確認できます。

『土砂災害・水害ハザードマップ』では100年に1度の確率で起きる規模の降雨で起きる河川の洪水、想定される最大規模の降雨で起きる河川の洪水、内水氾濫の3つを想定して作成されました。『津波浸水想定図』は1,000年に一度の確率で発生する可能性のあるマグニチュード9クラスの地震に伴い発生するとされる津波を想定しています。

『神戸市情報マップ』ではそれぞれの災害に対し、浸水想定区域や浸水した場合の深さを示せるほか、土砂災害・水害や高潮に対応した緊急避難場所もあわせて表示できます。自宅などと任意の場所と緊急避難場所をクリックして、オリジナルの避難マップを作成、印刷できる機能もあります。

なお、神戸市では南海トラフ地震対策の一環として、1,000年に一度の確率で発生する津波への対策を進めてきました。防潮堤のかさ上げや補強など一連の対策は2023(令和5)年に完了し、現在、神戸市内の人が居住する区域では津波による浸水は想定されていません。また、全国初の取り組みとして、地震後の防潮扉や水門の閉鎖をタブレット端末から遠隔操作するシステムも開発し、2020(令和2)年から一部の運用を開始しています。

?

大震災など大規模な災害発生時には地域による防災活動が欠かせません。1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、地震発生後約14分間に神戸市内で54件の火災が起こったほか、建物倒壊などで救助を求める通報も多数寄せられました。しかし、これらすべての現場に消防や警察などがすぐに到着できませんでした。

震災からの復興にあたり、このような市民による消火作業や救助作業に必要な資機材は十分ではなく、必要な訓練などが十分には行われていなかったことが課題として指摘されました。そこで、市では大災害の初動対応を担う市民による自主防災組織の結成、育成を目指す取り組みを始めています。

その一つが「防災福祉コミュニティ」です。市民の自主防災組織として防災活動を行うだけではなく、日頃からの近所同士の付き合いや、顔の見える関係づくりといった福祉活動も行います。

災害が発生していないときは災害に対応するための技術や知識を習得したり、防災知識の普及啓発活動を行ったりします。それぞれの「防災福祉コミュニティ」には動力ポンプや布バケツ、ジャッキやバールなどさまざまな資機材が用意されています。防災資機材の整備・点検などを通じて、地域における仲間づくりにも生かします。災害が発生したときは、日頃の訓練の成果を活かして、消火や救助など災害の初期対応を行います。

?

防災ジュニアチームの手引き~結成から育成まで~

防災ジュニアチームの手引き~結成から育成まで~地域による防災活動を続けるためには、将来の担い手育成も重要です。そこで、一部の「防災福祉コミュニティ」では小・中学生を中心とした「防災ジュニアチーム」を結成し、活動を行っています。現在、神戸市内には約30チームの「防災ジュニアチーム」があり、灘区内でも「魚崎町防災福祉コミュニティ」で「神戸市立魚崎中学校」の生徒を中心に「魚崎ジュニア防災チーム」が結成されています。

「防災ジュニアチーム」の活動は多岐にわたり、地域の活動に加え、消防出初式や全国規模の防災イベントである「全国少年消防クラブ交流大会」に出場するチームもあります。「魚崎ジュニア防災チーム」では津波避難訓練で小さな子どもや高齢者の避難を手伝ったり、豊水大会への出場したりするなどの活動を行っています。

?

災害に備えるためには日頃の訓練も大切です。そこで、神戸市では毎年、総合防災訓練を開催し、行政の災害対応力を高めるとともに、市民の防災意識の向上に努めています。

2024(令和6)年の灘区の総合防災訓練は、阪神・淡路大震災から30年を迎えたこともあり、中央区と合同で「灘区・中央区総合防災訓練」として開催されました。

ここでは水消火器訓練や煙ハウスなど災害に役立つ体験・演習、段ボールベッド・間仕切りテント設置など避難所設営体験など実践的なプログラムが用意されたほか、マイナンバーカードを使用した避難所受付システムの体験といった時代に合わせたプログラムも行われました。

災害に備えた準備の参考になるよう、避難所の資材や備蓄物資、防災用トイレを展示したほか、近年のペット同行避難の広がりを受け、これに関する展示・啓発も行われました。あわせて阪神・淡路大震災など災害当時のパネル展示もあり、防災意識の向上を促しています。また、アンケートに回答すると先着で防災備蓄物資をプレゼントもあり、好評を博しました。

阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた灘区では、その経験も活かし、行政の備えを進めるだけでなく、地域の防災力向上にも努めています。

- 掲載日

- 2025/06/23

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。