【世田谷区】集合住宅が多く人口も多いからこそ、一人ひとりに意識付けを進める世田谷区の防災対策

世田谷区は東京23区の西部に位置し、東京23区では最大の人口を誇ります。

地形は多摩川に沿って伸びる国分寺崖線を境に南側の低地と北側の武蔵野台地に大きく分けられます。

世田谷区には、古くは「勢田郷」という地名がありました。

平安時代中期に作られた辞書『和名類聚抄(わみょうるいじょうしょう)』によると、「勢田郷の谷地」、「「勢田郷」の低い谷間に位置している」という事で、「世田谷郷」という地名が使用されたと言われています。

他にも、「世田谷」という地名の由来は諸説あり、浅瀬の開拓の意味での「せたかい」、台地の間の狭い小谷の意味での「せとがや(瀬戸ヶ谷)」といった言葉が元になったという説もあります。

武蔵野台地上では、大正時代から耕地整理によって宅地開発が進められ、環境の良い郊外の住宅地として人気を集めました。

古くから住宅地が開発されましたが、今も畑が点在し、「砧公園」や「駒沢オリンピック公園」など大規模公園・緑地が多く、比較的緑に恵まれています。

成城エリアなど今も高級住宅地として知られる街も点在しています。一方でかつての農地がそのまま宅地化されたエリアでは、入り組んだ道路に木造住宅が集まる場所もあります。

こうした地形的特徴と、古くから多くの人が住まい続けてきた街としての特徴を踏まえ、世田谷区ではさまざまな防災対策が行われています。

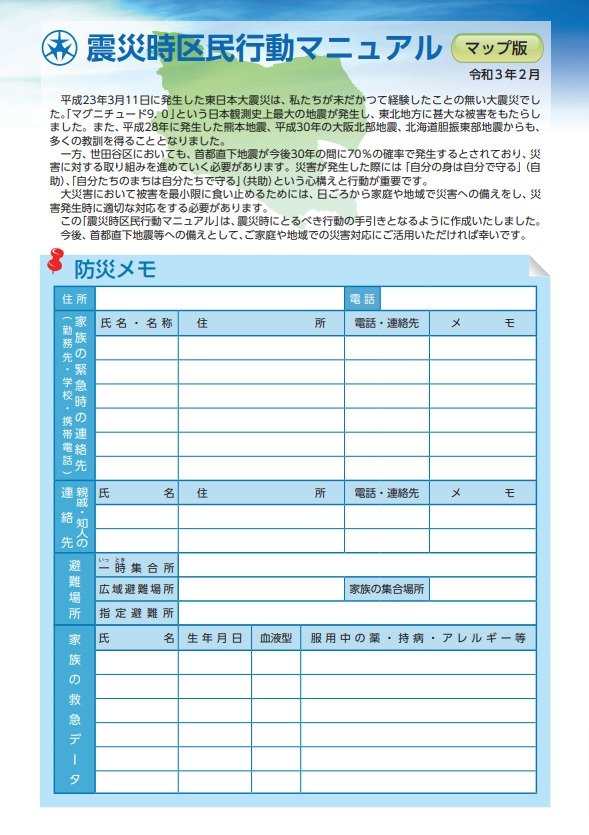

いざという時に備え、重要な情報のメモ欄を含む「区民行動マニュアルマップ」

いざという時に備え、重要な情報のメモ欄を含む「区民行動マニュアルマップ」世田谷区では災害時にとるべき行動の手引きとして「区民行動マニュアルマップ版・防災カード」を作成しています。

このマニュアルは8編で構成され、地震発生のメカニズム、安全対策、物品の備え、地震時の行動、地域の対策などを解説しています。

多言語でもマニュアル展開されている他、スマートフォン用アプリも配信されています。

さらに、災害時の行動や知識を携帯しやすいポケットサイズにした「防災カード」も作成されています。

?

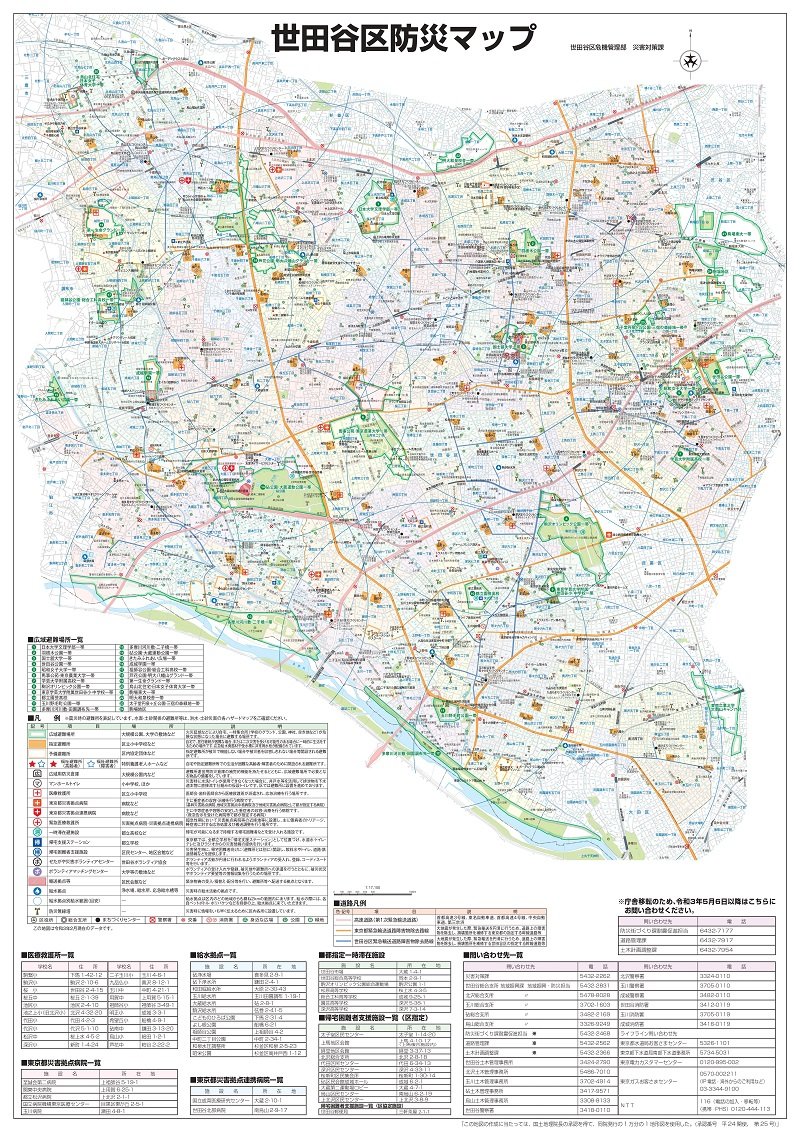

世田谷区防災マップ

世田谷区防災マップ世田谷区では災害時の被害や避難場所を示したマップとして、「世田谷区防災マップ」、「世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版)」、「世田谷区土砂災害ハザードマップ」を作成しています。

「世田谷区防災マップ」は広域避難場所のほか、医療救護所20か所、給水拠点12か所、東京都災害拠点病院5施設、東京都災害拠点連携病院2施設、都指定一時滞在施設7か所、帰宅困難者支援施設12か所などが地図上に示され、一目でわかるようになっています。

広域避難場所は「日本大学文理学部」、「国士舘大学」、「昭和女子大学」などの大規模教育施設や、「羽根木公園」、「世田谷公園」、「駒沢オリンピック公園」などの大規模公園、「明大八幡山グランド」、「第一生命グランド」などの大規模スポーツ施設が指定されています。

また、上記に加え、多摩川河川敷なども指定されており、震災時に火災の延焼があった際はここに避難します。

?

世田谷区では西部を流れる多摩川のほか、野川、仙川、入間川、谷沢川、丸子川といった中小河川でも浸水の可能性があります。

そのため、区では「世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版、内水氾濫・中小河川洪水版)」を作成し、各河川周辺の浸水を予想しています。

それぞれのハザードマップには、浸水が予想される際に避難する水害時避難所も示されています。

国分寺崖線や台地の間を流れる河川沿いには崖が点在し、土砂災害の可能性があります。

「世田谷区土砂災害ハザードマップ」では、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域が示され、土砂災害時の避難所も明記されています。

?

世田谷区では災害時に備えた取り組みも進めています。

たとえば「防災教室」は、防災区民組織、学校や事業所などが行う防災訓練で、訓練種目は会場の大きさや人数規模などを考慮して選択できます。

希望に応じて地震体験車が派遣されるほか、器具や機材も用意してくれます。

そのほか、集合住宅の住民向けに情報を掲載するハンドブックも作成しています。

世田谷区には4階以上の中高層の集合住宅が約9,500棟あり(平成27年国勢調査より)、こうした集合住宅は耐火性や耐震性に優れ、大地震が起きた際も比較的安全と考えられていますが、東日本大震災では長周期地震動による長い揺れによる被害もありました。

地震後の生活では、エレベーターの停止や、電気、ガス、上下水道などのライフラインの障害も想定されます。

こういった障害が発生した場合、水や食料確保、トイレ利用のために、中高層の自宅から1階へと階段で上り下りすることになり、体力的に大きな負担となります。

集合住宅の防災対策 ハンドブック

集合住宅の防災対策 ハンドブックそこで、中高層の集合住宅での災害に備え、災害時のトイレ利用ルールの確認や食料備蓄など、日ごろからできる対策や今後実施しておきたい情報を掲載した「集合住宅の防災対策 ハンドブック」を作成・配布しています。

?

世田谷区では家庭での防災に対する準備を進めるため、防災用品や家庭用消火器を特別価格であっせんしています。

また、震災時だけでなく平常時での火災に対しても初期消火活動が行えるよう約5,400本の街路消火器を幹線道路沿いや避難所周辺に設置しています。

さらに、震災時や大雨などで崖・擁壁などの崩壊を防ぐため、世田谷区では通学路に面した擁壁改修を補助しているほか、居住者や家屋への危害防止を目的として、擁壁改修の専門家派遣も行っています。

近年は短時間に集中して大雨が降ることが増え、浸水対策の重要性が増してきました。大雨が急激に河川などに流れ込まないよう、雨水タンクや雨水浸透施設に関する助成も行っています。

防災整備を兼ね整えられた「二子玉川公園」

防災整備を兼ね整えられた「二子玉川公園」多摩川沿いでは洪水を防ぐため、「二子玉川公園」整備に合わせて高規格堤防を整備するなど堤防の強化も進められています。

- 掲載日

- 2021/10/19

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。