知っておきたい

一戸建て購入のキホン

- 基礎知識

- 2024.01.31

「ホームインスペクション」って何のこと?メリット・費用などをわかりやすく解説

中古物件を売買するとなれば、売る側は少しでも高く売りたいですし、買う側はできるだけ安く買いたいと思うものです。とはいえ、妥当な金額は、素人目にはわかりにくいですよね。そこで便利なのが、第三者目線で建物の状況を調査する、インスペクションです。この記事では、不動産売買/管理を行ってきた宅建士が、インスペクションについて解説しています。診断項目や、メリットやデメリット、費用などに加え、インスペクションの依頼先と探し方などを網羅的にまとめているので、インスペクションに興味がある方は、ぜひご一読ください。

ホームインスペクション(建物状況調査)とは?

インスペクションは、「既存住宅売買瑕疵保険の適合性の判断」や「建物の現状把握と将来のリフォーム計画の策定」に利用される建物調査です。検査に要する時間は1〜3時間で依頼者の立ち会いを必要とします。費用は5万~10万円程度。面積やオプションによって金額が変わります。

中古住宅を売買する際には、インスペクション(建物状況調査)を行って買主へ調査結果を報告するケースがありますが、2018年4月1日インスペクションへの対応に関する改正宅地建物取引業法の施行後、この数年間で活用例が増えてきました。

既存(中古)住宅の現状調査(英語ではinspection)

住宅におけるインスペクションは、建物に精通した者(建築士など)が第三者的な立場で、劣化の状況や欠陥の有無などを調べ、修繕や改修、メンテナンスをするべき箇所やそのタイミング、費用の概略などをアドバイスするものです。アメリカなどでは、ごく一般的に行われており、国土交通省は、このインスペクションを国内でも普及させるため、2013年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定しました。実際のインスペクションは「既存住宅状況調査技術者講習制度」による一定の講習を修了した「建築士」のみがインスペクター(検査者)となって、第三者的な立場から「目視・動作確認・聞き取り」などによる建物の状況調査を行います。

不動産売買では3回のインスペクション説明義務

インスペクションへの対応を盛り込んだ改正宅地建物取引業法が施行されましたが、これはインスペクションの実施そのものの義務付けではありません。不動産仲介会社が売主から売却の依頼を受けたときなどに「インスペクション業者のあっせんの可否を示し、依頼者の意向に応じてあっせんすること」および「インスペクションを実施した場合に、その結果を重要事項として買主へ説明すること」を義務付ける内容です。

検査結果は報告書としてまとめられ、宅地建物取引士による重要事項説明では報告書の中の「検査結果の概要」を解説します。買主がさらに詳細な説明を求めれば、インスペクションを実施した者(インスペクター)から連絡が入る場合もあります。

不動産売買取引において、インスペクションの説明義務は下記3回のタイミングがあります。

| 媒介契約締結時 | ・売主へ、インスペクションの説明をして、売主が実施するか否かを問う ・宅建業者がインスペクション調査会社をあっせんできる否かも説明する ・インスペクションを知らない売主・買主へサービスの利用を促進する |

|---|---|

| 重要事項説明時 | ・買主へ、インスペクションの実施の有無、実施があればその調査結果を説明する ・建物の品質や将来の維持管理費用などの現状がわかり、購入判断に自信が持てる ・インスペクション結果に応じて「既存住宅売買瑕疵保険」の加入を促進される |

| 売買契約締結時 | ・売主・買主へ、再度インスペクション実施の有無(あれば調査結果)を説明する ・契約不適合責任を明確にするため、プロの診断による建物の不具合が告知できる 「物件状況等報告書」や「住宅設備表」の説明でも、再度調査結果に触れておく |

今後は、「インスペクション済み」として売り出される中古住宅が今よりもはるかに増えるでしょう。なお、インスペクションが実施されていない場合には、買主から購入希望物件の検査を依頼しても構いません。

なお、インスペクション調査に関する説明のタイミングや既存住宅状況調査技術者講習性の概要については、下図をご参照ください。

国土交通省による制度説明資料より引用(一部抜粋、加工しています)

既存(中古)住宅を購入する場合に、購入者は住宅の質に対して漠然とした不安を抱えて正確な情報を求めています。しかし、売主はその家に住んでいたとはいえ、不動産や建築に詳しくない売主が、マイホームの現状や将来の懸念事項などの情報を正確に提供することは困難です。また、契約不適合責任においても、原因の追及や責任の所在を切り分けるのは不可能でしょう。

そこで、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家によるインスペクション(建物状況調査)の活用を促し、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整えています。

ホームインスペクションをする目的

インスペクションに関することだけでなく、「中古住宅を安心して買うことのできる市場」を目指してさまざまな環境整備が進められています。改正宅地建物取引業法によるインスペクションの導入に先駆け、大手不動産仲介会社では既に数年前から、建物検査と保証をセットにしたサービスを提供する例が多くなっています。わからないことは不動産仲介会社の営業担当者に聞いて、物件選びの参考にしましょう。

ただし、インスペクションは建物の品質を保証する万能な調査ではありません。インスペクションは、住宅の状況を客観的に見て簡易的な調査方法で行うため、壁やコンクリート床に検査用の穴を空けたり、音波測定をしたり外壁全てをハンマーで叩くクラック調査などは行わないからです。あくまで調査の本旨は「建物の状況を可視化して中古住宅の再利用を促す」ことや「住宅引渡し後のトラブルを未然に防ぐ」ことであると理解しておきましょう。

なお、インスペクションの利用率が上がれば、売主・買主の安心感はさらに中古物件選びの主要な要素になります。そうなれば、さらにインスペクション済み物件の流通シェアが上がり、いずれはインスペクション実施が当たり前になることも予想されるでしょう。

インスペクションの実態調査|最近の傾向に注目!

インスペクションの実態を、日本国内と海外の状況を比較して見てみましょう。

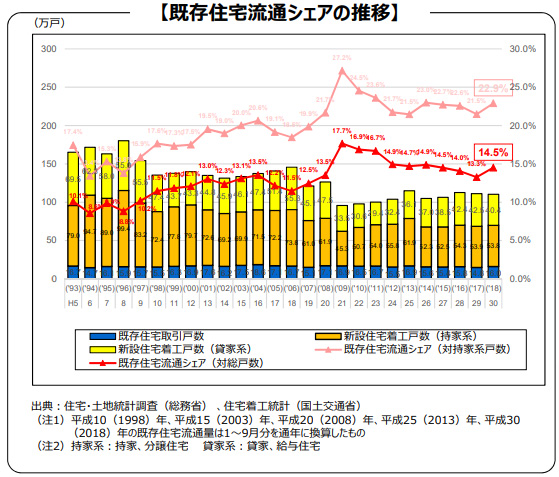

まずは、日本国内の「既存住宅流通シェアの推移」に関するグラフをご覧ください。

引用:【既存住宅流通シェアの推移】/ 改正宅地建物取引業法の施行状況及び

今後の見直しの方向性について 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課(令和5年3月)|国土交通省

住宅の総流通量に占める既存住宅取引戸数の割合は、最新データでも14.5%と低いのですが、数十年かけて徐々にその割合が増加しているのがわかります。平成30年(2018年)4月1日に宅地建物取引業法が改正されてインスペクションへの対応ルールが変わっていますので、その後は既存住宅の流通量やインスペクションの実施率が上がっているものと推測できるでしょう。

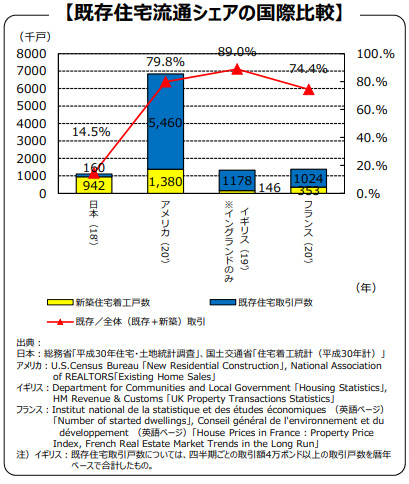

次に、日本国内の「既存住宅流通シェアの国際比較」に関するグラフをご覧ください。

引用:【既存住宅流通シェアの国際比較】/ 改正宅地建物取引業法の施行状況及び

今後の見直しの方向性について 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課(令和5年3月)|国土交通省

既存住宅流通シェアにおいては、諸外国にくらべて日本は、特異な市場であることがわかります。これは、日本の住宅に対する価値観が「新築至上主義」であることや、高温多湿で季節ごとの気候変動も激しいために、木造住宅が長期間の使用に耐えられないという、日本独特の地理的な要因です。

しかし、人口減少による住宅需要の減少と空き家問題対策の法整備と重なり、国内の中古住宅市場は耐用年数延長や再販売に流れが傾いています。しかも、継続可能な社会を目指す世界的なSDGsトレンドもあり、中古住宅のリフォーム再生事業は国策として今後も推進される傾向にあります。先般の宅地建物取引業法の改正は、まさにその傾向の現れと見て良いでしょう。

ホームインスペクションの診断項目と既存住宅売買瑕疵保険の違い

ここでは、国土交通省のインスペクション・ガイドラインにもとづく、インスペクションの診断項目や既存住宅売買瑕疵保険について解説します。

国土交通省の指針「既存住宅インスペクション・ガイドライン」

まず、2013年(平成25年)6月に国土交通省から発表された、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の記載事項を要約しましたので、以下をご覧ください。

既存住宅インスペクション・ガイドライン

ガイドライン策定の背景・目的

事業者ごとに差があったインスペクションの規格を、中古住宅の販売を前提とした検査基準として整理し、インスペクションによる安心取引で中古住宅市場を活性化させる狙い

ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方・趣旨

・コストと時間を抑えて売買手続きの中で使えるものにする

・検査事業者によって調査内容が大きく異ならないようにする

・今後もガイドラインの趣旨にもとづいて制度は適宜見直していく

既存住宅現況検査の内容

劣化事象などを、目視を中心とした非破壊調査で把握して報告する

※検査内容の詳細は後述

既存住宅現況検査の手順

・業務受託時の契約内容等の説明など

建物の基本情報は、売主からの竣工図書もしくは役所の書類で把握する

瑕疵の有無や品質の保証ではなく、法令への適合判定でもないと伝える

・現況検査の実施・記録

検査記録は、事象者を特定する情報を記載し、チェックリストによって漏れなく行う

不具合箇所は適宜撮影し、調査できない箇所も調査未了として理由とともに記録する

・検査結果報告書の作成・報告

検査結果は、基本部分および特別の依頼箇所も報告書にまとめて売主へ交付する

報告書は、引渡し後に契約不適合責任の判断で使用する重要書類として作成する

再調査や改修の必要があれば、調査とは別の報告として啓発および見積もりを行う

検査人

検査人は、建築や劣化・不具合の知識があり、資格を有して実地経験がある者とする

宅建業法上の検査人は「既存住宅状況調査技術者」という資格を保有した検査人とする

適切な調査のために、必要に応じて一定の講習を受講し知識や経験の補完を推奨する

公正な業務実施のために遵守すべき事項

関係法令を遵守して、客観的で誠実な調査にもとづいた、事実に相違ない報告に努める

自身が宅建業者やリフォーム業者か、もしくは資本関係のある関係先かを明らかにする

宅建業者やリフォーム業者へ、調査会社としての紹介に対し金銭などの謝礼をしない

情報の開示など

事業者を特定する情報(商号・所在・連絡先・免許番号・兼業の情報など)を開示する

加えて、検査項目・検査人の保有資格や経験・料金体系・外部の委託先なども開示する

一戸建ておよびマンションのインスペクション診断項目

インスペクションの主な対象部位(戸建・マンション)は次の通りです。

| 戸建て | マンション | |

|---|---|---|

| 構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの | 小屋組、柱、梁、床、土台、壁、柱、基礎など床組などの構造耐力上主要 | 柱、壁、梁 |

| 雨漏り、水漏れが発生している、または発生する可能性が高いもの | 屋根、外壁、屋外に面したサッシなど、小屋組、天井、内壁 | 天井、内壁 |

| 設備配管に日常生活上支障のある劣化などが生じているもの | 給水管、給湯管、排水管、換気ダクト | 給水管、給湯管、排水管、換気ダクト |

なお、検査は原則として目視や計測を中心とした「非破壊検査」であり、特別な依頼をした場合を除き、壁に穴を開けるような検査は実施しません。

インスペクションを検討したほうが良い物件とは?

インスペクションは売主にも買主にもメリットがあり、下記のような物件では、インスペクションの効果が高いと考えられます。

・築20年超の戸建て

・築25年超のマンション

これらの築年数は以前、住宅ローン控除の適用要件であり、これよりも築年数が古くなると購入需要や流通価格が極端に低下していました。しかし、2022年に「昭和57年以降に建築された建物」まで控除の適用要件が緩和され、住宅ローン控除の足切り基準撤廃によってこれらの年代の建物需要は回復するはずだったのです。

ところが、1度浸透した築年数のイメージはすぐに消えることはありませんでした。依然として築年数が浅いほど需要が大きい傾向に変わりはないため、需要や価格が回復したとはいえません。また、木造住宅の税法上の法定耐用年数は22年であり、銀行の担保査定でも準用されていたため、築20年超の戸建ては実際にはまだ使用できるのに、建物価値が低く見られてしまいます。

こういった背景から、上記築年数よりも古い建物には、市場に残るイメージや過去の取引事例を覆せるインスペクションが有効です。一概に、絶対にやるべきというわけではありませんが、インスペクションを行えば、実用に耐えられる品質を保っていることが可視化できるでしょう。

既存住宅売買瑕疵保険の検査との相違点

瑕疵(カシ)とは「傷や欠点」のことですが、不動産用語としては「建物の破損箇所や設備の故障など、建物に見られる欠陥」を意味します。また、既存住宅売買瑕疵保険(以下、瑕疵保険)とは中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、売買された中古住宅に後日欠陥が見つかった場合でも、補修費用などの保険金が事業者もしくは買主に支払われます。

実は、瑕疵保険もインスペクションも検査内容は下記の2点であり、特に変わりません。

・構造耐力上主要な部分

・雨水の浸入を防止する部分

ただし、瑕疵保険の検査目的が「付保要件への適合・不適合の判定」であるのに対し、インスペクションの検査目的は「現在の住宅品質の把握と将来の維持管理の資料」というように、両者の検査は方向性が異なります。そのため、より詳しい調査および報告が必要な場合には、インスペクションの検査結果をもとに将来の大規模改修工事の見通しについてプロの目線から見解を求めるなどの要望も可能です。

ホームインスペクションのメリット/デメリット

インスペクションのメリットは、ほかのライバル物件との差別化をはかり、自分の物件を選んでもらうきっかけ作りができる点です。

インスペクションにより得られるメリット

中古住宅は、売主の利用状況やメンテナンス状況によって状態が異なり、単純に築年数だけでは判断できません。しかし、売買をする前にインスペクションを実施して建物のコンディションを把握すれば、直すべき箇所の有無や修繕に必要な費用および施工時期の目安がわかるため、購入の意思決定や売買価格の妥当性を判断しやすくなります。また、インスペクションの実施を前提とした保険に加入することで、引渡し後に何らかの欠陥が見つかった場合に備えることもできます。

なお、売主・買主・共通するメリットとして下記が挙げられます。

売主のメリット

・物件を高値でスムーズに売却できる確率が上がる

・引渡し後に発見した不具合の責任(契約不適合責任)を回避できる

・建物の状況が把握できて取引に安心感がうまれる

買主のメリット

・物件に対して安心感が増すため購入に自信が持てる

・購入後の維持管理やリフォーム予算が立てやすい

売主・買主に共通するメリット

・既存住宅売買瑕疵保険の要件(インスペクションに合格)をクリアし付保できる

インスペクションによって被るデメリット

まず、プロへの調査依頼であるため、数万円の調査費用と結果報告までの数日間を要し、売買の流れを止めてしまうおそれもあります。また、調査で不具合が多く見つかれば、売買代金の値引きや修繕の要望がでる可能性もあるでしょう。不具合の程度によっては売却しづらくなるだけでなく、売却できない可能性もでてきます。

ホームインスペクション調査の流れや実施費用

インスペクションは購入申込時に買主から依頼することが多く、売主が事前に実施してから売却を開始するケースは多くありません。

インスペクションは購入申込時に買主から依頼することが多く、売主が事前に実施してから売却を開始するケースは多くありません。

インスペクション調査の流れおよび所要期間

検査では建物内部にも立ち入るため原則として依頼者も検査に立ち会いますが、基本検査なら2〜3時間で完了します。

(1)問い合わせ:Webや電話で複数社に問い合わせて見積もりをとり内容と価格を比較する

(2)検査の申込:1社を選んで申し込み、訪問日時を確定させる

(3)書類の提供:建築確認の控えや竣工図面などの建物に関する書類を検査会社へ提供する

(4)検査の実施:依頼者が立ち会って検査を実施

(5)結果の報告:報告書を受けとって確認し、不明箇所について質問する

(6)費用の支払:かかった費用を精算する

なお、費用はオプションの有無のほかにも、実施地域や検査時期や建物の規模によって変動するため、不動産売買の繁忙期を迎える前(秋から冬にかけて)を避けると安くなることがあります。スケジュールには余裕を持って実施しましょう。

インスペクションの費用相場

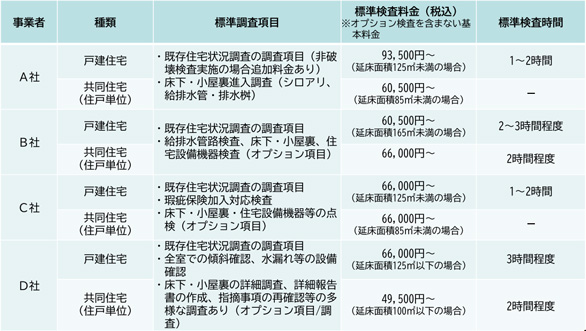

費用は、検査時業者によっても、検査時期や建物規模やオプションの有無でも変わります。

引用:参考 既存住宅状況調査等の実施費用の一例 / 既存住宅状況調査、既存住宅瑕疵保険関係資料【令和5年9月版】|国土交通省

上記の表より、オプション検査を含まない標準検査料金の最低額の平均は下記の通りです。

・戸建住宅:71,500円

・共同住宅:60,500円

インスペクションは、買主が検査を希望して買主が検査費用を負担するケースが一般的です。買主からインスペクションの要望があっても実施するかは売主の自由なのですが、その場合に買主が費用を負担するなら断らずに実施したほうが良いでしょう。なぜなら、建物引渡し後に買主が自らインスペクションを行って、売買契約書で説明のなかった不具合を見つけた場合に、売主へ契約不適合責任を請求してくる可能性があるからです。

インスペクション費用がお得になる補助金・助成金

検査費用をまかなえる補助金・助成金その他を活用してインスペクションがお得にできる場合があります。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

インスペクションを実施して報告書や修繕計画を作成し、耐震性などが一定基準に達するようなリフォーム工事をすれば、リフォーム関連費用が一戸あたり最大100万円まで補助されます。

住宅ストック維持・向上促進事業

長期優良住宅、住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、住宅履歴などを活用して、質の良い中古住宅の適切な評価や流通に対して一体的に取り組む仕組みに支援を行う事業です。設計士や住宅事業者、不動産鑑定士などで構成される団体が高品質の再生住宅をプロデュースし、基準を満たす建物には、地元の信用金庫が優遇金利の住宅ローンプランが用意されています。

住宅ストック維持・向上促進事業

ホームインスペクションの依頼先と探し方

調査会社は、不動産会社からの紹介である場合も、安心せず自分でどんな会社か確認するようにしておきましょう。

調査会社は、不動産会社からの紹介である場合も、安心せず自分でどんな会社か確認するようにしておきましょう。

実績のある会社かどうか

会社の実績を自社サイトなどで公表していて、依頼者が所有する建物や検査目的と類似する実績がある会社なのかを確認してみてください。

調査だけでなく提案を含む報告がある

建物売買のためのインスペクションであれば、調査報告書を受けとって読むだけではなく、売主・買主の気持ちに配慮した提案が嬉しいものです。売主へは契約不適合責任の回避、買主へは購入後のリフォーム計画の策定など、一歩踏み込んだ提案ができる会社や担当者が好ましいでしょう。

事前に調査項目を教えてもらう

事前に調査内容を教えてもらい、気になる箇所についてどの程度のことがわかりオプションを加えるとどこまでわかるのか、聞いてもわからないと遠慮せずに積極的に質問しましょう。

調査費用の価格設定

準検査費用の金額だけを比較していても、検査内容や時期や使用する機器などで最終金額が変動することがあります。また、検査自体は安くても不具合箇所の改修工事がセットになっている場合も稀にあるようです。高すぎず安すぎない価格設定なのか、複数社の見積もりを比較しておかしいところがないか探してください。

まとめ

日本では、既存住宅の延命や再利用が普及しない理由のひとつに、良質の中古住宅の過小評価があります。適切な調査とリフォームで中古住宅は再生可能であり、中古住宅市場の活況により世界のトレンドに近づくことは国の願いでもあります。インスペクションを行えば、買主の安心感や購買意欲を高め、売主の契約不適合責任の回避ができるでしょう。もし、インスペクションを検討しているのであれば、経験豊富で提案体質の検査会社および担当者を探してみてください。

日本では、既存住宅の延命や再利用が普及しない理由のひとつに、良質の中古住宅の過小評価があります。適切な調査とリフォームで中古住宅は再生可能であり、中古住宅市場の活況により世界のトレンドに近づくことは国の願いでもあります。インスペクションを行えば、買主の安心感や購買意欲を高め、売主の契約不適合責任の回避ができるでしょう。もし、インスペクションを検討しているのであれば、経験豊富で提案体質の検査会社および担当者を探してみてください。

柴田 敏雄

宅地建物取引主任士、管理業務主任者

司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事を執筆にもあたっている。

不動産の売却・査定

売却・買いかえの第一歩は、まず価格を把握することから!

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ