トレンド

学校法人の不動産戦略 ~23区規制の失効で、さらに都心回帰が加速か~

現在、学校法人を取り巻く環境は、大きく変化しています。特に大学においては、今後、少子化による18歳人口の減少の影響を大きく受けると予想されています。このような状況下において、多くの学校法人では、安定的な学生確保に向けたさまざまな取り組みが行われています。

近年は、キャンパスの都心回帰が学生確保のための有効な戦略として注目を集めています。さらに、東京23区においては大学の定員増を制限する法律が2028年3月末で失効を迎えることもあり、今後さらに都心回帰が加速すると予想されます。

本レポートでは、大学の都心回帰の背景や事例等について整理したうえで、都心回帰をする上で想定される今後の学校法人の不動産戦略について確認します。

【サマリー】

- 少子化の影響から、2026年をピークに大学進学者数は減少局面に入ると予測されている。そのため、学生確保への取り組みは、より激化することが予想され、その対策としてキャンパスの都心回帰が近年注目を集めている。

- 2028年3月末には、東京23区内の大学の定員増を制限することを目的とした「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の就学及び就業の促進に関する法律」が失効するとされており、今後さらに大学の都心回帰が加速すると予想される。

- 大学の都心回帰においては、既存の郊外キャンパスの取り扱い、学校施設の整備コストの増加、学生の生活費負担の増加などの課題がある。これら課題に対し、郊外キャンパスの有効活用、既存ビルの学校施設への改修、学寮の新設などの対策が考えられる。

- キャンパスの都心回帰は単純にメリットだけではなく、学校法人、学生双方にそれぞれのデメリットがある。大学進学者数が減少する中でも安定的な学生確保をするためにも、学生に選ばれるための不動産戦略が重要である。

Ⅰ.都心回帰の推移と具体例

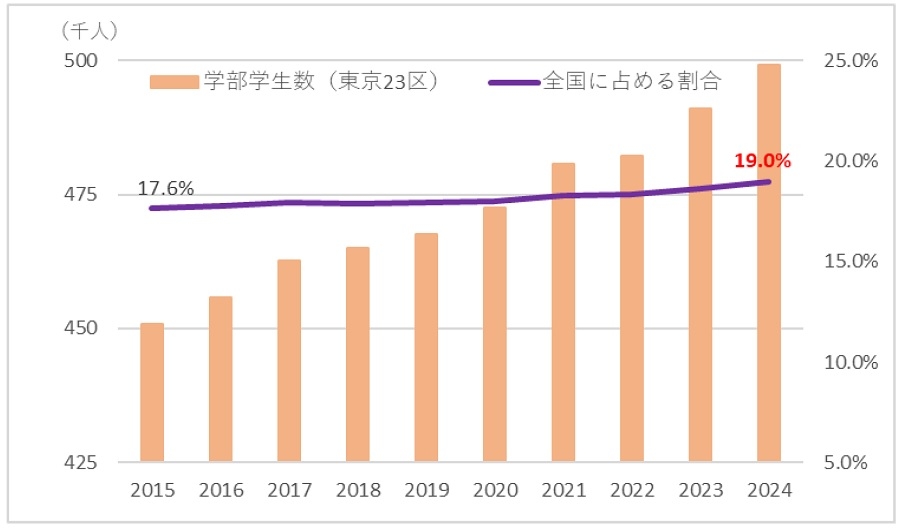

ⅰ.東京23区の大学生数推移

図表1は東京23区における学部学生数と全国に占める割合を示したグラフです。東京23区の学部学生数は増加し続けており、直近10年間で約1割(5万人弱)増加しています。また、全国の学部学生数に占める東京23区の割合も上昇しており、2024年は全国の大学生のおよそ5人に1人(19%)が東京23区の大学に在籍している状況です。

出所:文部科学省「学校基本調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:文部科学省「学校基本調査」より野村不動産ソリューションズ作成ⅱ.具体的な事例

実際にどのような都心回帰の事例があるか確認していきます。図表2は学校法人の主な移転事例と今後の移転予定をまとめた表です。日本女子大学のように、郊外のキャンパスから既存の都心キャンパスに移転集約する事例や、中央大学の茗荷谷キャンパスのように、都心に新たなキャンパスを設ける事例などがあります。どの事例においても共通している点は、「都心回帰」を意識した動きであるという点です。

今後も多くの大学で都心回帰を意識した移転計画が予定されています。

| 大学 | 移転時期 | 移転概要 |

| 武蔵野美術大学 | 2019年 | 既存ビルを有効活用した「市ヶ谷キャンパス」を新設 |

| 専修大学 | 2020年 | 一部学部を生田キャンパスから「神田キャンパス」の新校舎へ |

| 文教大学 | 2021年 | 湘南キャンパスから2学部が新設の「東京あだちキャンパス」へ |

| 日本女子大学 | 2021年 | 一部学部を西生田キャンパスから「目白キャンパス」へ |

| 神奈川大学 | 2021年 | 湘南ひらつかキャンパスから新設の「みなとみらいキャンパス」へ |

| 中央大学 | 2023年 | 多摩キャンパスから新設の「茗荷谷キャンパス」へ |

| 関東学院大学 | 2023年 | 一部学部を金沢八景キャンパスから新設の「横浜・関内キャンパス」へ |

| 大阪成蹊大学 | 2023年 | 阪急京都本線相川駅から徒歩2分の駅前キャンパス新設 |

| 東洋大学 | 2024年 | 板倉キャンパス、川越キャンパスから新設の「朝霞キャンパス」へ |

| 立命館大学 | 2024年 | 一部学部を衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパスから「大阪いばらきキャンパス」へ |

| 東京理科大学 | 2025年 | 薬学部が野田キャンパスから「葛飾キャンパス」へ |

| 跡見学園女子大学 | 2029年 | 新座キャンパスから「文京キャンパス」へ |

| 関西学院大学 | 2029年 | 神戸市灘区に「王子キャンパス」を新設 |

| 法政大学 | 2030年 | 多摩キャンパスから「市ヶ谷キャンパス」へ |

| 明治大学 | 未定 | 中野キャンパスから千代田区の「駿河台キャンパス」へ |

Ⅱ.都心回帰の背景

大学のキャンパスの都心回帰の背景には、「学校、学生、法規制」の3つの視点からの要因が考えられます。ここでは、この3つの視点から見た、都心回帰の背景について確認します。

ⅰ.学校視点からみた都心回帰の背景

(Ⅰ)少子化対策

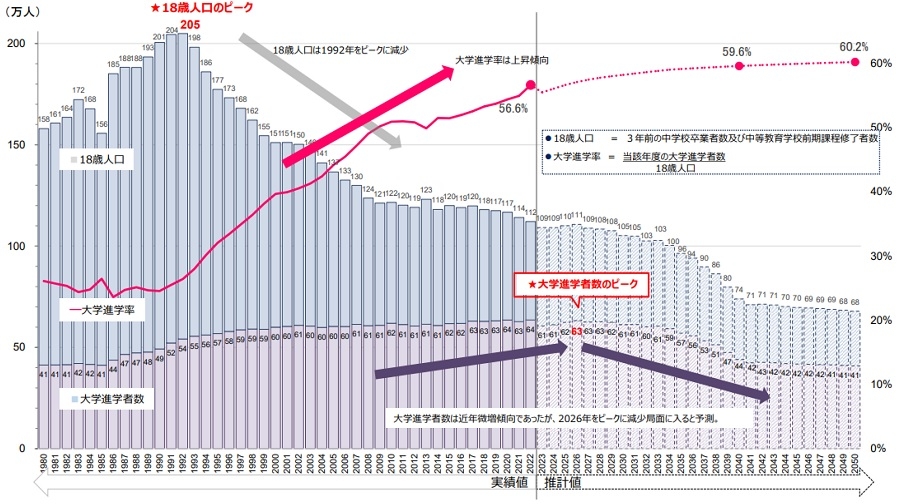

少子化の影響により、大学間での学生確保の競争が激化していることも都心回帰の流れに大きく関わっています。図表3は、18歳人口と大学進学者数の将来推計をグラフ化したものです。18歳人口は、1992年をピークに減少が続いています。一方で、大学進学率の上昇の影響もあり、大学進学者数は現在も微増傾向であることがわかります。

しかし、推計によれば、大学進学者数は2026年をピークに減少に転じると予測されています。前述の通り、学生の都心志向が強まっていることから、大学進学者数が本格的に減少局面に入る前に、多くの学校法人で都心へのキャンパス移転が行われています。

出所:文部科学省「大学進学者数等の将来推計について」

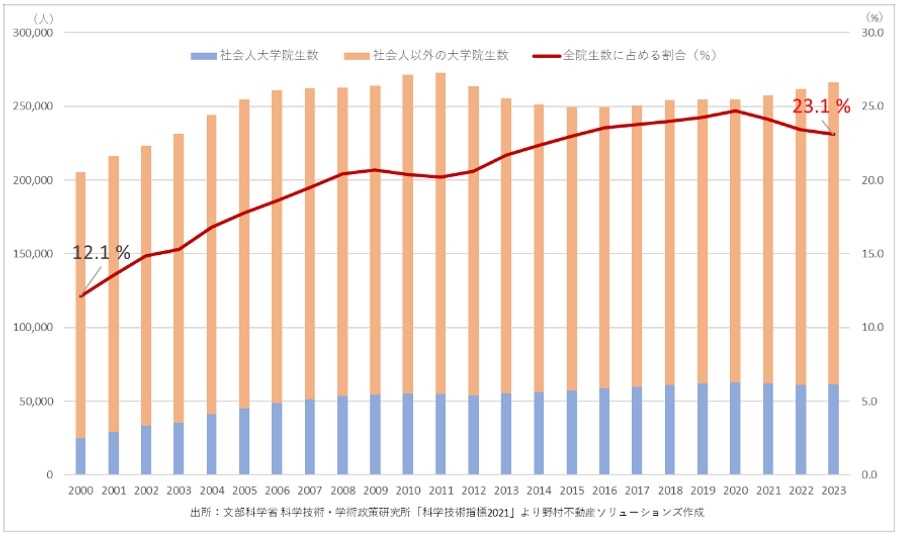

出所:文部科学省「大学進学者数等の将来推計について」(Ⅱ)社会人大学院生や夜間学部生受け入れ強化

学校法人の都心回帰は、社会人大学院生や夜間学部の生徒の受け入れを促進するというメリットがあります。図表4は、文部科学省の調査に基づき、大学院の生徒全体に占める社会人大学院生の割合をグラフ化したものです。2000年における全大学院生数に占める社会人大学院生数の割合は12.1%でしたが、最新データである2023年においては約2倍の23.1%を占めていることがわかります。社会人で大学院に通う場合、勤務先からのアクセスの良さが重要な要素となるため、多くの企業が集積する都心部にキャンパスを構えることは大きな利点となります。今後の大学進学者数の減少を考慮すると、社会人大学院生等の受け入れは安定的な授業料収入確保の上で重要になってくると考えられます。キャンパスの都心回帰は多くの社会人大学院生等の受け入れにつながると言えるでしょう。

ⅱ.学生視点からみた都心回帰の背景

(Ⅰ)就職活動に対する意識変化

| 経験割合(%) | 平均数(社) | |

| 応募 | 88.0 | 9.45 |

| 参加 | 85.2 | 5.94 |

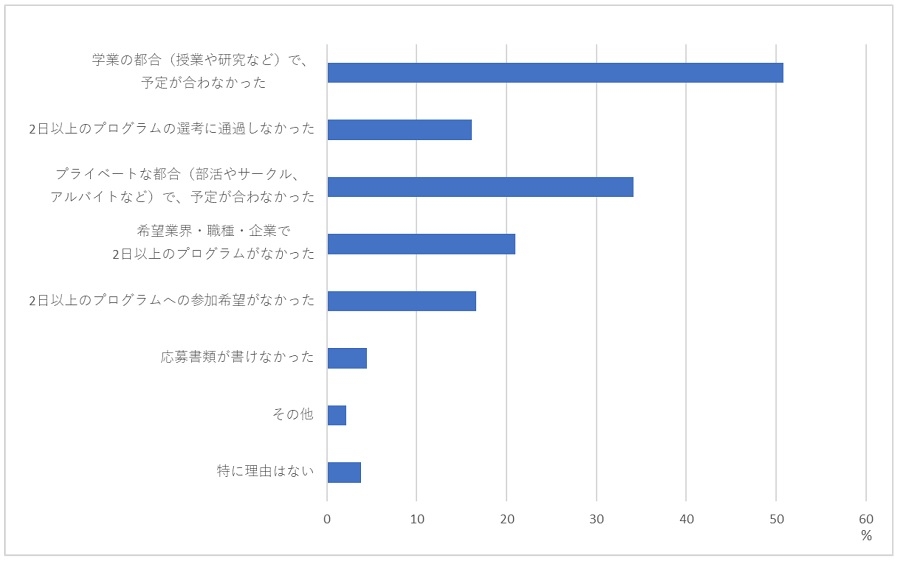

学生の就職活動に対する意識変化も、都心回帰の動きをより加速させると考えられます。図表5は、2025年卒の大学生のインターンシップ参加率と参加社数を示した表です。インターンシップ参加率は85.2%と9割近い学生がインターンシップに参加していることがわかります。これは、近年の人手不足による採用活動の早期化等が影響していると考えられます。インターンシップに参加した学生を優先的に採用する企業も多く見受けられることから、現在の就活市場において学生のインターンシップ参加はかなり重要であると言えます。しかし、2日以上のインターンシップに参加できなかったとする学生は多く、その理由として最も多く挙げられているのは、「学業の都合(授業や研究など)で、予定が合わなかった。」です(図表6)。これは、学生が通うキャンパスと、インターンシップ先の企業のオフィスとの距離が遠く、授業の合間などでの参加が難しかったということが理由の一つであると考えられます。そのため、より多くの企業が集積する都心部にキャンパスが立地することは、学生にとって大きなメリットであると考えられます。今後の学生の進学先の選択指標として、就職活動を見据えたキャンパスの立地条件も重要な指標の一つになってくると言えるでしょう。

出所:就職みらい研究所「2025年卒インターンシップ・就職活動準備に関する調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:就職みらい研究所「2025年卒インターンシップ・就職活動準備に関する調査」より野村不動産ソリューションズ作成(Ⅱ)都会への憧れ等の都心志向

学生の都市志向も、大学キャンパスの都心回帰に影響を与えていると考えられます。図表7は、内閣府の調査に基づき、若者が進学を機に地元を離れ都市へ転出する理由を示したものです。進学環境に関する要因が多く挙げられる一方で、「都会への憧れ」や「利便性」といった生活環境要因も一定の割合を占めており、若年層の都市志向が複合的に作用していることが読み取れます。

内閣府「2024年秋号 地域課題分析レポート」も、「進学・就業環境に関する要因が主であるものの、都市への憧れや利便性、地元への不満なども見られ、若年層の地元離れは多様な要因が絡み合っている」と指摘しています。

| 転出理由 | 当該理由を選択した回答割合(%) | 調査地域(調査主体) | サンプルサイズ | |

| 進学環境 | ・学びたい分野を学べる先が地元にない | 21.5 | 全国(内閣府) | 5,443名 |

| 約15 | 全国(国土交通省) | 4,376名 | ||

| ・学力に見合った学校が地元にない | 19.0 | 全国(内閣府) | 5,443名 | |

| 生活環境 | ・進学先地域に憧れがあった | 13.8 | 全国(内閣府) | 5,443名 |

| ・親元を離れたかった | 21.5 | 全国(内閣府) | 5,443名 |

ⅲ.法規制

(Ⅰ)工場等制限法の撤廃

近年、学校法人の都心回帰が盛んですが、この背景には「工場等制限法」の撤廃が大きく関わっています。この法律は、既成市街地への産業と人口の過度な集中を防止することを目的とし、1959年に首都圏、1964年に近畿圏を対象に制定されました。これにより、都心に一定規模以上の床面積を持つ大学も制限を受けることとなり、「工場等制限法」に抵触しない郊外でキャンパスを新設する動きが広がりました。

しかし、2002年に「工場等制限法」が撤廃となり、都心でのキャンパスの新設や拡張が可能となりました。2005年に東洋大学が文系学部を白山キャンパスに集約したことを皮切りに、徐々にキャンパスの都心回帰の動きが見受けられるようになりました。

(Ⅱ)23区規制の失効

2018年より施行されている「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の就学及び就業の促進に関する法律」が2028年3月末をもって失効することも、さらに都心回帰の動きを加速させると考えられます。この法律は、東京一極集中を是正し、地方の大学振興と若者の雇用機会創出を促進することを目的とし、東京23区内の大学の定員増を制限する法律です。これにより、地方の大学の活性化に一定の貢献を果たしたとする一方で、23区内においては、学生の学びと成長の機会を奪い、国際競争力の低下につながりかねないという考えもあります。

そのため、東京都や一般社団法人日本私立大学連盟等ではこの法律の早期撤廃を求める動きが見受けられます。この法律に対する今後の措置などが、学校法人の都心回帰の動きを左右すると言えます。

Ⅲ.都心回帰の課題と対策

学校法人の都心回帰が相次いでいますが、課題も存在します。

ここでは、都心回帰における学生、学校双方の課題について触れたうえで、その対策について考察します。

ⅰ.都心回帰の課題

(Ⅰ)既存の郊外キャンパスの取扱い

都心へのキャンパス移転を進めるにあたり、移転後の郊外キャンパスの活用は重要な課題です。郊外キャンパスは、広大な敷地に校舎やグラウンド、体育館など多様な施設を備えていることが多く、その活用は難しい問題です。その結果、移転後も長期間にわたり未活用の状態が続くケースも見られます。特に郊外キャンパスは地域社会との結びつきが強く、地域貢献の観点からもできる限り未活用の期間を避けることが求められます。したがって、都心の移転先の検討と並行して、郊外キャンパスの活用方針の検討が必要です。

(Ⅱ)学校施設の整備コストの増加

都心回帰をする上で、コスト面で学校側に大きな負担となることが考えられます。都心に近づくほど土地の価格が高くなることは当然のことですが、それに加えて近年は建設費が高騰しており、学校施設の建設費も他用途の建設費同様に高騰していると考えられます。こうした不動産市況を踏まえると、都心で新たに土地を取得し、ゼロから学校施設を整備することは、非常に高いハードルであると言えるでしょう。

(Ⅲ)学生の生活費負担の増加

キャンパスの都心回帰には利便性の向上などのメリットがある一方で、一部の学生にとっては生活費の増加という大きなデメリットが生じる可能性があります。図表8は、大学生の居住形態別割合を示した表です。最新データである2022年のデータでは、国公立大学の学生で6割前後、私立大学で3割以上の学生が自宅以外から通っていることがわかります。そのため、都心にキャンパスを移転することによって、都心部の高い家賃相場が多くの学生に生活費負担の増加というデメリットを招きます。結果として、学生確保を目的とした都心回帰が、かえって地方出身の学生などの進学意欲を削ぐ要因となり、逆効果をもたらす可能性も否定できません。

| 自宅 | 学寮 | 下宿、アパート、その他 | |

| 国立 | 32.3% | 7.3% | 60.4% |

| 公立 | 41.0% | 3.7% | 55.2% |

| 私立 | 66.0% | 5.4% | 28.6% |

ⅱ.対策

(Ⅰ)郊外キャンパスの有効活用

郊外キャンパスの活用方法としては、最適な利用用途への変更や既存施設を有効利用できる事業者・団体への売却等が挙げられます。

東京理科大学久喜キャンパスは、物流施設用地として売却されました。大型の物流施設の開発には、一定規模以上のまとまった敷地が必要とされるため、広大な敷地を有する郊外キャンパスは適した候補地となります。また、野村不動産株式会社は、「2025年4月以降の3年間で約3,400億円を投じ、15棟の物流施設の事業化を決定」したことを公表していること等から、今後も物流施設への需要は高まり、移転後の郊外キャンパスが候補地として注目されることが考えられます。

また、文化学園大学の小平キャンパスがインターナショナルスクールとして活用された事例も注目すべき事例です。前述の課題でも触れたように、郊外に位置するキャンパスは地域社会との結びつきが強く、移転後も地域にいかに貢献するかが求められます。この事例は移転後の地域貢献も考えられており、他の学校法人にも参考となるモデルケースといえるのではないでしょうか。

(Ⅱ)都心の既存ビルを学校施設に改修

学校施設を新設する際、従来は土地を取得し、校舎を新築する方法が一般的でした。

しかし、近年は都心部での用地不足や、建築費の高騰等から、この方法は非常にハードルが高いといえます。そのため、今後は既存のビルを取得し、用途変更によって学校施設として活用するケースが増えると考えられます。例えば、2019年に武蔵野美術大学が市ヶ谷キャンパスを開設した事例があります。このような事例は、新キャンパスを開設するまでの期間を短縮できる点や、建築費高騰の影響を受けにくいというメリットがあります。結果として、より短期間かつ低コストで都心回帰を実現できる可能性が高まります。

(Ⅲ)学寮の新設

都心へのキャンパス移転に伴い、周辺に学寮を新設することも、学生確保における有効な不動産戦略の一つと考えられます。前述の通り、自宅から通学できない学生にとって、都心での生活費は大きな負担となり、進学の障壁となる可能性があります。図表9によると、東京圏では自宅生と下宿生の年間生活費には約80万円の差があります。一方、学寮を利用する学生との比較では、その差は約30万円に縮まります。これらの差は、特に家賃等の住居に関する費用が大きな影響を与えていると考えられます。学生の経済的負担を軽減し、進学意欲を高める効果が期待できるため、学寮を新設することは学校法人にとって重要な不動産戦略といえるでしょう。

| 自宅 | 学寮 | 下宿、アパート、その他 | |

| 生活費 | 1,824,400 | 2,168,500 | 2,600,100 |

| 自宅との差額 | ー | 344,100 | 775,700 |

Ⅳ.まとめ

少子化の影響により、18歳人口は減少を続けており、大学進学者数も2026年をピークに減少局面に入ると予測されています。このような状況下で、各学校法人は安定的な学生確保に向けたさまざまな取り組みを進めています。

なかでも近年注目されているのが、キャンパスの都心回帰です。ただし、都心回帰には利便性やブランド力の向上といったメリットがある一方で、施設整備コストの増加や学生の生活費負担の増加といったデメリットも存在します。

こうした課題を十分に把握したうえで、進学者数が減少する時代においても「選ばれる大学」であり続けるための戦略が求められます。特に、キャンパスの立地や施設の魅力を高める不動産戦略は、学校の競争力を左右する重要な要素です。各学校法人は、自校の特性や地域性を踏まえた柔軟な不動産戦略を構築していくことが今後ますます重要になるでしょう。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから