CRE戦略

生産拠点や技術開発拠点の新設が加速、設置先を選ぶ際の条件とは(後編)

前編では、近年、製造業において新たな生産・技術開発拠点の建設が加速している時代背景と、特に動きが顕著な半導体産業と自動車産業の動向について解説しました。

後編では、生産・技術開発拠点の選定条件と選定時に考慮すべき政府や自治体の優遇策について解説していきます。

Ⅰ.時代の要請から、製造業の生産拠点立地の選定条件が変化

一般に、生産拠点の立地選定においては、用地の取得価格や市場となる大都市圏への近接性および物流網の構築のしやすさ、さらには潤沢で質の高い労働力の確保などが重要視されていました。これらが重要性であることは、現在でも変わりありません。ただし、日本の製造業を取り巻く環境が変わり、それぞれで求められる条件や考慮すべき付帯条件が変わってきています。

まずは、用地の取得価格です。一般に、ユーティリティなどが整備された工業団地など生産拠点好適地の取得価格は、大都市圏周辺など人材を集めやすく、物流面での利便性が高い地域ほど高くなります。この点は、今も昔も変わりません。

ただし、人口の増減と産業の発展度合いの地域間格差が大きくなり、各自治体の思惑や誘致施策の違いが、用地取得価格にも如実に影響を及ぼすようになりました。一般に、工場用地の取得規模が大きいほどより高い補助率が適用される傾向があります。投資規模に下限を設ける例もあります。投資額が10億円以上であることを条件とし、補助率が最大で1/3、上限額が50億円と大きい経済産業省の「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金(略称:大規模成長投資補助金)」は、その典型例です。また、ハイテク産業やバイオ産業など、政府や自治体が育成したいと考える特定産業に関しても、高い補助率を設定する場合があります。

ⅰ.政府や各自治体が特徴的優遇策を用意、ただし取得価格を勘案した判断が重要

政府や自治体にとって、生産・技術開発拠点などの誘致は、地域振興策の王道です。政府と各自治体は、それぞれ政策意図や地域性を反映した誘致優遇策を打ち出しています。

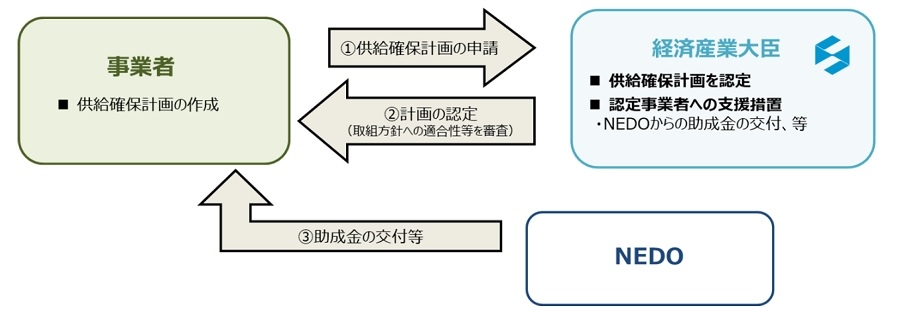

誘致優遇策のうち、政府によって特に大型の優遇策が実施されているのが半導体関連の分野です。政府は2021年に打ち出した半導体戦略に基づいて、2024年までの3年間に約3兆9000億円もの巨額の助成金を交付しました。交付には、日本国内での半導体チップの生産・供給体制を強化していく政策に沿った事業規模が原則300億円以上(例外あり)の投資案件のうち、半導体関連品目(半導体チップ、製造装置、部素材、原料など)を10年以上継続生産し、需給がひっ迫した際の対応への協力を約束することなどの条件が課せられています。経済産業大臣に供給確保計画を申請し、認定を受けた後に助成額が決定し、助成金は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて交付されます(図1)。助成対象の募集は不定期に行われており、実施する際には事前に経済産業省から告知されています。

出所:経済産業省

出所:経済産業省既に、多くの支援対象に対して、助成が実施されています。TSMCによる熊本県菊陽町の新生産拠点には最大1兆2080億円、ラピダスによる北海道千歳市の新生産・技術開発拠点には最大1兆2500億円、キオクシアによる岩手県北上市の新生産拠点には929億円の助成金が供与されることが決まっています。半導体チップの生産拠点だけでなく、製造装置、部素材、原料などの生産・技術開発拠点に投資する多数の企業にも、100億円規模の助成が行われています。半導体産業は、サプライチェーンが特定地域に集中することで事業効率が高まる傾向があります。政府もこうした事業効率を重視しており、助成対象となった投資案件の立地は、北海道・東北、九州地区に集中しています。

一方、各自治体では、地域振興を目的として、それぞれ特徴的な支援制度を設けています。設備投資額に応じた補助金、雇用創出に応じた補助金、固定資産税・不動産取得税・法人事業税の減免、工業用水や道路などのインフラ整備などが一般的な支援内容となっています。対象となる産業や業種、優遇条件、助成内容は個別に設定されています。

ⅱ.人材確保の容易性は、DXの進捗と合わせて判断

次は、人材に関わる要件の変化です。一般に、各自治体は、雇用創出を期待して生産・技術開発拠点の誘致に積極的であるのですが、この点に関しても一昔前とは状況が大きく変わっています。

まず、日本では少子高齢化が顕在化しており、特に製造業において人材不足が顕在化してきていることです。生産拠点の立地を考えるときの重要な要素である質の高い人材の確保が困難な地域が増えてきています。

ただし、日本政府はこうした状況を受け、人材不足に対して企業競争力を維持・強化していけるようにするための製造業業務のデジタル化による自動化・効率化・省人化を推し進めています。企業は、自社業務のデジタル化の進捗度合いや今後の実現可能性を精査して、確保可能な人材像と量を精緻に推定して立地を決める必要がありそうです。

ⅲ.物流適地の評価では、脱炭素化とレジリエンスも勘案

最後に、交通アクセスなど物流機能に関する環境変化です。生活用品や食品などを生産する生産拠点は、大市場から近い大都市圏近隣の立地に大きなメリットがある点は変わりません。ただし、特にB2B製品の生産拠点の立地選定において、これまで以上に選定条件が複雑化してきています。

一般に、資材調達や製品出荷に伴う物流の距離が長くなれば、それだけコストが高くなるわけですから、資材調達先や市場もしくは大口顧客の拠点の近隣に生産拠点を置きたいところです。また、在庫を最小化して「ジャスト・イン・タイム(JIT)」での調達・供給の実現という観点からも有利です。ところが、近年、災害など非常事態に耐えるサプライチェーンの強靭化と、物流に伴って排出するCO2の削減要請という方向性の異なる社会的要請が同時に出てきており、最適なサプライチェーンを考える際に考慮すべき要因が多様化してきています。

地震や台風などの自然災害や地政学的リスクの観点から、非常事態が発生しても必要な資材が安定供給されるように、資材の調達先を恣意的に分散させる動きが出てきています。費用負担やJITの観点よりも、物流のレジリエンス(強靭さ)の観点を優先する風潮も出てきています。

その一方で、物流に際してのCO2排出量を最小化する要請も同時に出されています。これは、製品を生産する際に排出したCO2の量に応じて、「国境炭素税」と呼ばれる関税のような税金が課される可能性が出てきたからです。加えて、Appleをはじめとする多くの有力企業が、CO2の排出削減に積極的に取り組むサプライヤーからしか資材を調達しないようになりました。投資条件にこの点を盛り込む投資家も出てきています。生産に伴うCO2排出量には、資材を生産、運搬する際に排出した量も含めて査定されます。このため、CO2排出を最小化できる物流手段を利用可能で、しかもなるべく消費地に近い場所に生産拠点を置くことが有利になります。

Ⅱ.技術開発拠点の立地は、高度人材の調達と外部企業との連携を念頭に

技術開発拠点に関しては、生産拠点とは別の観点からの立地選定も重要になっています。技術開発では、質の高い高度人材の獲得とパートナー企業各社や各種研究機関などとの密な連携に有利な立地であることが重要です。

人材確保では、生産拠点と技術開発拠点で求められる人材像が大きく異なります。生産拠点ではベテラン技能者をいかに一定数確保できるかが重要です。これに対し技術開発拠点においては、比較的若い世代のエンジニアを獲得しやすい立地が求められます。こうした人材は、首都圏に集中する傾向があります。実際、高度人材の確保しやすさを念頭に置いて、技術開発拠点を首都圏に置く製造業の企業は大企業を中心にあります。ただし、地元大学の卒業生やUターン就職希望者の獲得、良好な住環境などの提供が可能ならば、地方での人材確保も可能になります。

また、パートナー企業や各種研究機関との密な連携に向けては、大都市圏や交通の便がよい場所が有利になります。近年、自動運転車開発での自動車業界とIT業界の連携のように、業界の枠を超えた企業間連携も盛んに行われるようになりました。同じ産業領域だけでなく、異分野連携も進むことを想定した立地選定が重要になってきています。ただし、応用技術の開発拠点に関しては、生産拠点との連携が密になった方がメリットは多い傾向があるようです。

基礎研究の領域において、産学連携が以前にも増して活発化してきているのも近年の傾向です。茨城県のつくば地域のように、複数企業の技術開発拠点や大学、有力研究機関が集積している場所も有力な候補になります。ただし、外部の企業や機関との連携は、ICTの発達によってリモートでも対応可能な領域が増えつつあります。物理的に近隣である必要性は、以前に比べれば低くなってきているともいえるでしょう。

Ⅲ.社会課題と時代の要請に応える用地選定が必須に

現在、日本では海外に置いていた生産拠点や資材調達先を、日本に回帰させる動きが顕著になってきています。半導体産業や自動車産業を起点として、新拠点を設置する動きが活発化してきています。電力・水・ガスなどのユーティリティや道路や港湾などの物流を円滑にするためのインフラ整備が進んできています。

その一方で、少子高齢化や脱炭素化といった近未来に向けてますます深刻化する社会問題への対応や、DXといった業務改革の取り組みが、生産拠点や技術開発拠点の用地選定にも影響を及ぼすようになりました。

用地取得価格や人材確保、物流網の構築のしやすさなど、用地選定において普遍的な重要性を持つ評価項目もありますが、顕在化する社会課題と時代の要請から、各評価項目への要求条件が確実に変わってきています。自社の経営環境を振り返り、対応すべき環境変化と社会からの要請を整理し、自社にとっての優先順位を明確にしながら複眼的視点で用地選定を進める必要がありそうです。

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動。

日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして、6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから