【武蔵野市】吉祥寺エリアの帰宅困難者対策など、幅広い取り組みを行う武蔵野市の防災対策

武蔵野市は東京都多摩地域の東部、武蔵野台地に広がる市です。現在の武蔵野市内には、江戸時代に新田が開かれ、農村が形成されました。

吉祥寺村もそのひとつです。ここは、現在の文京区本郷付近にあった「吉祥寺」門前の住民が大火の被害を受け、移り住んで開発した地と言われています。

また、関東大震災後には東京区部からの移住が相次ぎ、住宅地として発展を遂げました。

武蔵野市内はおおむね地盤が安定している一方、木造住宅が密集しているエリアや、入り組んだ狭い道路が多いエリアもあり、防災上の課題となっています。また、災害時には吉祥寺エリアを中心に帰宅困難者の発生も予想され、それぞれの課題に適した防災対策が進められています。

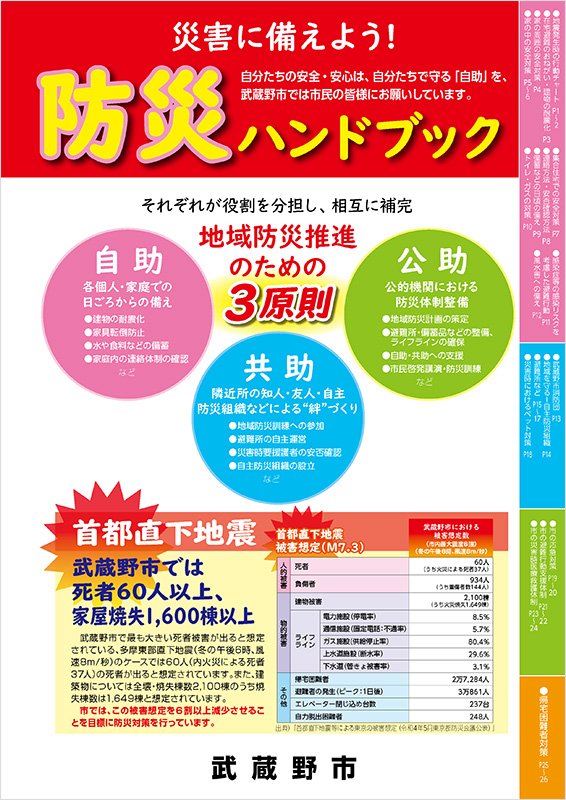

武蔵野市防災ハンドブック 表紙

武蔵野市防災ハンドブック 表紙武蔵野市では、災害時に市民が取るべき行動をまとめた「武蔵野市防災ハンドブック」を2017(平成29)年に市内の全戸に配布しました。その後、在宅避難の備え、感染症流行時の避難行動など社会環境の変化に対応して改定が行われ、現在は2025(令和7)年6月追記版が発行されています。

「武蔵野市防災ハンドブック」では、地震発生からの経過時間ごとに取るべき行動もまとめられています。さらに、災害が起きる前に確認しておきたい、家の中や周囲での安全対策、家庭内備蓄や非常持ち出し品のリスト、災害時のペット対策なども解説されています。

?

武蔵野市防災情報マップ 表紙

武蔵野市防災情報マップ 表紙地震が発生した際には、まず武蔵野市立の小・中学校18校や都立高等学校2校の校庭に設定されている、一時集合場所に集まります。なおこれらの計20校は、災害発生時には避難所として開放されます。

そのうえで、大規模な火災が発生した場合などには「グリーンパーク」、「成蹊学園グラウンド」、「井の頭恩賜公園」、「小金井公園」、「国際基督教大学周辺」の5か所に設けられている広域避難場所に避難します。

武蔵野市で震度6弱以上の地震が発生した場合は、限られた医療救護スタッフや医薬品等を最大限に活用し、効率的な医療活動を行うため、市内の医療機関は災害時医療救護体制に入ります。

災害発生からおよそ3日後までは、軽症者はその場で処置を受け、重症者の治療については災害拠点病院の「武蔵野赤十字病院」で、中等症者や容態の安定した重症者の治療は災害拠点連携病院の「武蔵野陽和会病院」で行われます。

けが人や病人のトリアージ(治療優先度の決定)、軽症者の応急処置や搬送調整は、これら2病院の周辺および「吉祥寺南町コミュニティセンター」に設けられた緊急医療救護所で行われます。

武蔵野市ではこれらの一時集合場所・避難所、広域避難場所、災害拠点病院、災害拠点連携病院を地図に表示した「武蔵野市防災情報マップ」が作られています。

「武蔵野市防災情報マップ」は市全体のマップのほか、地域ごとのマップが9種類あります。

?

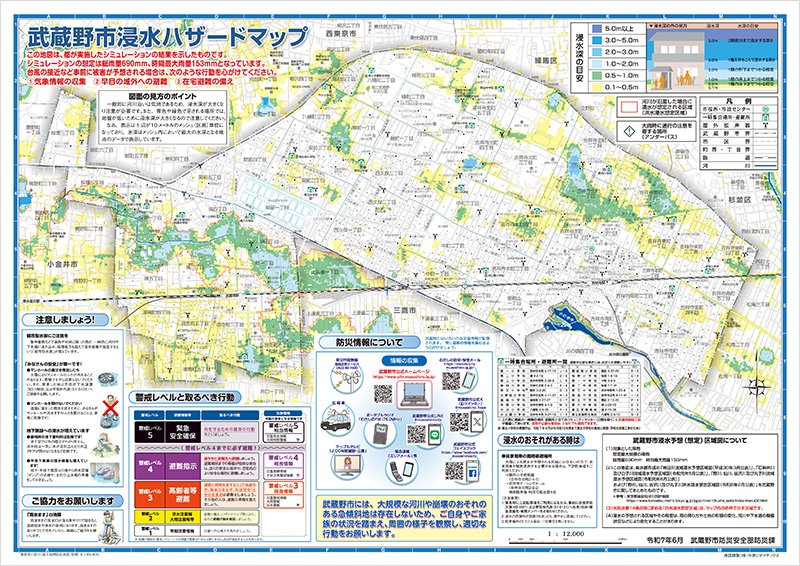

武蔵野市浸水ハザードマップ 表紙

武蔵野市浸水ハザードマップ 表紙台地上にある武蔵野市は、浸水のリスクが比較的低いとされる地域ですが、川沿いの地域などでは浸水被害が想定されます。

総雨量690ミリメートル、時間最大雨量153ミリメートルという想定最大規模の降雨があった際に、神田川、石神井川・白子川、野川・仙川・入間川・谷沢川・丸子川のそれぞれの流域浸水予想区域をまとめたものが「武蔵野市浸水ハザードマップ」です。

大雨の際は、川から水が溢れて浸水するほか、下水道の排水ができなくなったり、窪地に水がたまったりして浸水する可能性もあります。「武蔵野市浸水ハザードマップ」ではこの両方の浸水による被害を想定しています。

なお、武蔵野市内では大規模河川の氾濫は想定されておらず、崩壊の恐れのある急傾斜地もありません。(2025(令和7)年6月時点)

?

武蔵野市では市内47カ所に防災無線のスピーカーを設置しており、災害時には情報を提供しています。

防災無線の内容は電話でも確認できるほか、パソコンやスマートフォンでも「むさしの防災・安全メール」や「緊急速報メール」からも災害情報を受け取れます。

?

子ども達も楽しめる「はらっぱ防災フェスタむさしの」の様子

子ども達も楽しめる「はらっぱ防災フェスタむさしの」の様子災害時に素早く対応できるようにするため、武蔵野市ではさまざまな防災訓練を行っています。

なかでも大規模に行われる訓練として「総合防災訓練」があります。この訓練では、大地震の発生を想定し、市や防災関係機関が取るべき防災活動を実際に行い、市街地で同時多発災害が起きた場合の防災対策習熟、防災関係機関の協力連携体制強化を目指します。

また、阪神淡路大震災では多くのボランティアが活躍し、その重要性が認識されました。そこで、災害時のボランティア活動を訓練する「防災ボランティア訓練」も行われています。

東日本大震災では「吉祥寺」駅周辺で多数の帰宅困難者が発生しました。今後の災害でも、ショッピングタウンとしてにぎわう吉祥寺エリアでは、帰宅困難者の発生が想定されます。そこで、吉祥寺エリアの災害時の混乱を防止するため、ショッピング施設や公共交通機関、行政で協議会を作り、「吉祥寺ルール」として一斉帰宅の抑制、待機に必要な3日分の備蓄、帰宅困難者用一時滞在施設の確保を進めています。さらに、混乱防止と帰宅困難者への対応を中心とした「帰宅困難者対策訓練」も実施しています。

6~10月ごろは梅雨や台風による風水害のリスクが高まる時期です。武蔵野市では、毎年5月に市役所と消防署など防災関連機関が連携して、水害防止対策を強化するための「水防訓練」を行っています。訓練に合わせて、大人から子どもまで気軽に参加できる「はらっぱ水防・防災フェスタむさしの」も開催されています。

?

武蔵野市では災害時の被害を軽減するための取り組みを進めています。住宅密集地域には延焼防止のためのスペースとして、「防災広場」を設置しました。ここには、災害用トイレや貯水タンク、災害用救助工具などを置き、ミニ防災拠点という機能も持たせています。

災害時、自宅の安全が確認できた場合は、在宅避難を選ぶこともできます。ただし、災害が起きると自宅のトイレが使えなくなることも考えられます。在宅避難を行うためには、水や食料に加えて、携帯トイレの備蓄も欠かせないことから、武蔵野市では、1日5回分の携帯トイレの無料引換券を配布しました。

また、家庭用消火器や、市が危険と判定したブロック塀の改善費用、災害対策用井戸の維持管理にも補助を出しています。

武蔵野市ではこのように、地域全体で取り組む防災対策と合わせて、各個人でも意識的に対策も進められるよう様々な施策が行われています。

- 掲載日

- 2025/09/30

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。