不動産投資の出口戦略を考える

不動産投資では、購入物件の選び方も大切ですが、それ以上に「いつどのように売却するか」という「出口戦略」も重要です。売却のタイミングと「売り時」の判断の考え方についてご紹介致します。

購入して5年目に最初の出口を検討する時期が来る

さて、マーケットという外的な条件に加えて、物件の条件によっても出口を検討すべきタイミングは異なります。

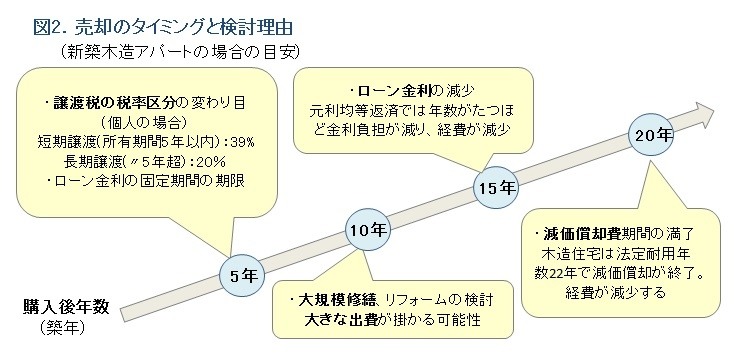

図2は、売却のタイミングと検討理由を示したものです。「木造アパートを新築で取得した場合」を想定した一般的な目安と考えてください。

まず、5年目に最初のタイミングが来ます。理由は3点あります。

1つは、売却益にかかる譲渡税(所得税+住民税)の税率の変わり目です。所有期間が5年以内の「短期譲渡」は39%、同じく5年超の「長期譲渡」が20%です。2倍近くも違いますから、売却益が出ている場合には影響が大きいでしょう。

2つ目の理由は、ローンの金利切り替えの時期と重なるからです。マイホームの場合は30年以上の長期固定金利のローンを借りることも多いのですが、不動産投資では変動金利か3~5年程度の短期固定金利のローンが一般的です。金利切り替えのタイミングで、リファイナンス(借り換え)するか売却するかを検討するわけです。

3つ目は、木造アパート特有の理由です。出口戦略においては、買主が購入しやすい条件で売却することがポイントですが、その一つに「ローンの借りやすさ」があります。

金融機関では一般的に、融資期間の上限設定を「残存耐用年数=耐用年数-築年数」で計算します。この残存耐用年数が20年を切るとローンが借りにくくなるという傾向があるのです(一つの目安で、投入資金や利回りにより異なります)。

残存耐用年数が短くなるということは、返済期間が短くなる、つまり手取り収入の減少を意味し、ローン審査における収支の点での借りにくさにつながるのです(それ以外に担保の審査等もあります)。木造住宅は耐用年数が22年ですから、築3年を過ぎると残存耐用年数が20年を切ります。

ただ、1~2年ではローン元金の返済がそれほど進んでいません。前述の2つの理由と併せて、5年目あたりで売却を検討する事が望ましいといえます。

また、鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造の場合は、築年がある程度進んでも融資期間を長く組む事が可能ですが、やはり税率が変わるタイミングで、売却した場合を検証してみるのが望ましいでしょう。

考えるべきは、税率だけではありません。建物は年月にともない劣化していくので、築10~15年程度になると、大規模修繕を検討すべき時期が訪れます。大きな費用がかかりますから、大規模修繕を実施し保有を継続するか、一部の修繕を実施するか、それとも未実施で売却するか等の経営判断を迫られるわけです。

それ以外にも、築年数が15~20年を超えると、ローンの金利部分の減少や減価償却期間の満了などで、所得税の計算上経費となる金額が少なくなります。その結果、課税所得が上がって手取り収入が減り、収支が悪化する可能性があります。ここでも売却を検討するタイミングになります。

物件によっては、早急な"脱出戦略"が必要な場合も

物件の状況は築年や構造だけでなく管理状況によっても変わります。大規模修繕の時期と、経費が減少して収支が悪化する時期が重なるなどして、早急に出口戦略を考える必要が出てくることもあるでしょう。

また、こうした時期的なタイミング以外にも、出口戦略を早急に立てたほうが良い場合もあります。たとえば、人口が減少して賃貸マーケットが縮小しているようなエリアにある賃貸住宅で、空室率が高くて収益性が低い場合は、なるべく早い時期に売却を検討したほうが良いでしょう。

現在、不動産投資マーケットが上り調子になっているといっても、あくまでも大都市圏の立地の良いエリアが中心で、地方都市や郊外など必ずしも値上がりしていないエリアも少なくありません。郊外でもアウトレットモールなどの大型商業施設や物流施設の開発に適したエリアは値上がりする可能性もありますが、こうした好条件がない場合は、売却時期が遅れるほど値下がりが進むおそれがあるのです。

逆にいえば、投資物件が活発に動いている今のような時期が、数少ない売却のチャンスといえるでしょう。物件状況とマーケットの両方を視野にいれながら、適切な出口戦略を立てることをおすすめします。

- 【関連サイト】

- ノムコム・プロ「投資用不動産売却」

新着記事一覧

1998年から不動産業界に携わり、首都圏のマンション販売・投資用マンションの販売を経験。その後、2005年より主に一棟マンション・ビル等の投資事業用不動産を中心とした仲介業務に従事。

他の投資商品との比較から不動産投資の具体的な投資・運用方法まで、初心者の方にも、経験者の方にも参考になる内容を、わかりやすく丁寧にご説明いたします。