器にはいろんな種類があります。

大きさも、柄も、素材もたくさんありすぎて

何がいいのか、悪いのか、わかりにくいものです。

もっと言えば、

器に興味を持つということがどういうことなのかが

わかりにくいという方もいるかもしれません。

奥が深くて、何か魅力を感じる器。

純粋に向き合った人たちの声に耳を傾けてみました。

「器が好きになって料理が大好きになりました」

「器に興味を持ったら食事をきちんと摂るようになりました」

「週末にみんなでパーティーを開いたり、楽しみが増えました」

「器との出会いを求めて旅が趣味になりました」

「大好きな器でくつろぎの時間を過ごす贅沢を知りました」

・・・毎日の暮らしに潤いをもたらしてくれるエッセンスのような器。

意識したその瞬間から、何かが始まります。

もしかしたら、器が何かを変えてくれるかもしれません。

撮影協力: うつわのみせ 大文字 TEL.03-3406-7381 http://www.daimonji.biz/

中国の唐人形が施された湯呑。お茶を飲むのが楽しくなりそうです。

畑萬窯の片口酒器と三ッ組盃は別々に購入したものだとか。片口酒器に合う盃を探していたところ、偶然みつけた三ッ組盃。器同士が惹かれあう感じで自然と揃った思い入れのある器だそうです。

下記でご紹介している大田希美子さん宅のお気に入りの器のひとつ。器に立体的な亀の模様が施され、猪口や九谷焼の鶴をあしらった箸置きなどお正月にぴったり。大好きな器で一年のはじまりを縁起よく迎えてみましょう。

土もの独特の質感が魅力のお茶漬碗。

暖かみのある肌触りは、よりお茶漬の味を引きたててくれるかもしれません。

染付の小皿を使うことで見栄えを美しく演出。

多用使いの考えで意外性を楽しんで

例えば、そば猪口はそばを食べる時だけのものになっていませんか。

小ぶりで上品なそば猪口だからこそ、コーヒーにもなじみ

和食の時の茶碗蒸しにも合い

洋食の時のミニサラダ用にも活用でき

いろんな場面で、その役割を発揮してくれる器です。

使い分けの考えで楽しい食卓を

また、お皿の場合、

小皿、中皿、大皿以外にもいろんな形のお皿があり

料理レシピで使い分けているものの、

つい、いつも同じお皿にカレー、煮物、肉料理と

パターンが決まった盛り付けをしていませんか。

普段使いの器だからこそ、

季節や食材に合わせた色のお皿を使ったり

いろんな柄の小皿を並べて食卓をにぎやかにするなどの工夫をして

食事の時間を楽しんでみませんか。

例えば料理の手を抜いた時こそ

買ってきたお惣菜の時こそ

食卓が楽しくなるように器にこだわってみませんか。

箱に入ったままのいただきものの器や

食器棚の奥にしまっているお皿などを

ひっぱり出して盛り付けてみると、

一味違って感じられるかもしれません。

有田焼の六色深皿はあらゆるシーンで活用できる優れものです。その日の気分にあった器の色が暮らしを鮮やかにしてくれます。

手前:独特の風合いは土ものらしいあたたかみを醸しだしています。中:楽しみ方が意外に多いそば猪口。パフェを作ったり、お茶を飲んだりとお好みで多用な使い方が可能です。奥:染付が美しいお茶碗は、毎日の食事を楽しく演出します。

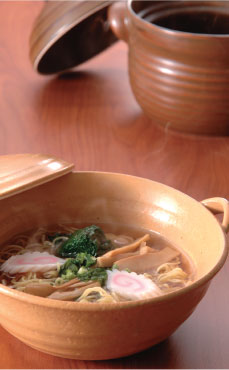

調理用鍋がそのまま食卓に並ぶすぐれものの器。

例えば、寒い冬の夜、夜食といえばラーメンですね。

さっと出来上がって、フーフーと、すぐ食べたいもの。

そんな時こそ、鍋がそのまま器として使えるものが便利ですね。

まず鍋で水を沸騰させ、そこに麺をいれ、

ほぐれたら火を止めて、

用意していた、野菜などをのせていきます。

冷めないように蓋をして、そのまま鍋つかみで取っ手を持ち、

食卓の鍋敷の上に。

ふたをあけた瞬間、ふんわりと立ち上るラーメンの湯気で

身もココロもあたたまりそうです。

ゴマのすり鉢も、そのまま食卓の一角で

かぐわしい香りを放ってくれます。

口の広いお皿タイプだと洋風の煮込み料理が

アツアツのまま食卓に並びます。

できたて料理を冷めないうちにいただきます!

- 直火やオーブンに使える耐熱性に優れたいろんな器が登場しています。珍しい小判形をした「火だすき小判鍋」はグラタンに最適です。ほかにも、卵一個がちょうど焼ける目玉焼き器にもなる小さな土鍋やホットミルクが楽しめる片手の取っ手がついた土鍋などもあります。食卓が華やぐ一風変わった土鍋を使って普段の食事に変化をつけてみませんか。

直火耐熱イラボ蓋付丼は保温性に優れ、おいしさを逃がしません。ラーメンやシチューなど、寒いこの季節にはピッタリの器です。

ずっしりと重みを感じさせる5寸のすり鉢と少し小さめの一合入すり鉢。深めの形はこぼれにくく、手にとってしばらく眺めていたくなるほど愛着を感じさせます。

まさに一器多用なチャーハン土鍋。そのまま火にかけて煮込み料理や炒め物にも使える優れものです。

多用使いができる

器選びのポイントは

買い求める時は、なるべく少ない数で広範囲に使えるものを選ぶのがコツ。

できれば、ひとつの器で3とおりに使える、一器三用ぐらいの器を選ぶのが理想。最初に購入するなら中皿で丸形の直径18~24cmの器を選びましょう。焼き物や揚げ物など、1人分のメイン料理を盛るのにもちょうどよい大きさですし、大皿料理の取皿としても活用できます。中皿は、重ねやすいので収納にも便利で、底の面積が広いため、盛り付けも自由自在です。生地は薄すぎず、厚すぎないものを選びましょう。頻繁に使うものは、薄すぎると欠けやすく、かといって厚すぎると野暮ったくなりがちです。色柄は、最初は白からスタートするとよいでしょう。ただし、それだけだと物足りないので、2つ目からは色、柄にこだわり、3つ目からは料理もイメージしながら大きさにバリエーションをいれて選んでいきましょう。

おめでたい時、おつまみにこだわりたい時、様々なシーンに活用できる豆皿を綺麗に並べれば、それだけで心もはずみます。

ほっと一息つきたい気分になったら、

お茶の時間にしませんか。

日本茶でも、コーヒーでも、紅茶でも、

好きな器にいれて楽しんでみてください。

ごわごわした土のような

ざらつき感の器がいいな、とか

ツンとすましたような、

でも温もり感のある白磁がいいな、とか

旅の思い出を

紐解いてくれるような器がいいな、とか

・・・・好きな茶器を普段からいくつか用意しておくと

充実したお茶時間を過ごせるかもしれません。

そんな時間を、さりげなく

暮らしの中にとりいれてみませんか。

おさえておきたい

磁器と陶器の違い

やきものには大きく分けると磁器(石もの)と陶器(土もの)があります。磁器は石を砕いた粉でつくられるもの、陶器は粘土からつくられるものです。磁器は1300~1400℃の高温で焼かれ、陶器は1100~1200℃と磁器よりも低い温度で焼かれます。有名なものとして、磁器には有田焼、瀬戸焼、九谷焼などがあり、一方、陶器に美濃焼、信楽焼、唐津焼、薩摩焼などがあります。

日本酒でもビールでもお酒を楽しむひととき、

器にもこだわってみませんか。

ふつうの器とは比べものにならないほどの

バリエーションが揃っています。

色・柄・形・・・

手の中にすっぽりおさまってしまいそうなかわいいものから

乾杯できるほどの大きさまで、よりどりみどりの酒器。

どこかで酒器を見かけたら

手にとってみて一個だけでも選んで

購入しておくといいかもしれません。

その日の気分にあった酒器を選んでいくと

いろんなタイプの器を収集できそうです。

器に興味を持つきっかけとは

普段何気なく使っている器。必要に迫られ、その時何となくいいなと思ったものを購入している方が多いかもしれません。

レストランや料亭で、

「器と料理の絶妙なバランスにうっとりしてしまって」

「たまたま旅先でみかけた素敵なコーヒーカップから器に興味を持って」

など器を意識するきっかけは千差万別です。

器の好みについては、

「繊細な陶磁器が好き」

「土っぽい焼き物が好き」

などさまざまです。

きっかけは「結婚」

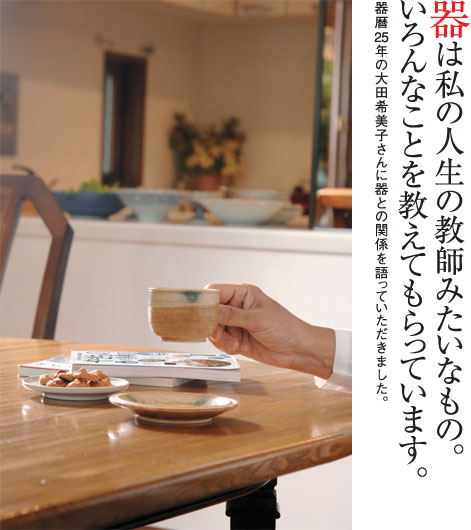

「結婚してから主人においしい料理を楽しんでもらいたくて」と器歴25年の大田希美子さんのきっかけは結婚でした。

そのこだわりは、普段使いの中で培われました。「朝だと、ロールパン一個にも、こだわった器を使うようにしました」と大田さん。

もともと茶道をたしなんでいた大田さんは、お客様のおもてなしの際に、お茶をたてられます。その抹茶茶碗をいろんな料理に普段使いで活用しているとの事。「抹茶茶碗におすましをいれてもいいし、茶碗蒸しをいれてもいいわね。器はいつも使われたがっていると思うんです。器は棚にしまっておくだけではなく使いこなしてこそ輝きを増すものです」と言い切る大田さんは、25年の間に「一器多用」という考えに落ち着いたそうです。

「食事を作るときに、あの器に盛ろうとか、あの小皿に載せようとか、あのお箸を使おうとか、いろいろ考えます。どんな料理にどんな器が合うか、そんなことを考えていると器が我が子のように思えてきます」器の魅力って料理を引きたてるだけではないんですね。「食事をしながらその器に関するエピソードやかたちのおもしろさで話が尽きません」と大田さん。食卓を明るく盛り上げる、器はそんな力も持ち合わせているようです。

料理も大好きに

しかも器好きが高じて、料理も大好きになった大田さん。「ねぎ一本でも、いろんな料理にして、いろんな器に盛ってあげたいと思うようになったんです」

でも「器と料理はけんかしないものがいいですね。料理が主役で器は脇役」と役割もきちんと認識されています。最近では、季節感を感じる器であったり、やさしい気持ちになれるような柄の器などにも魅かれているそうです。「こだわりの器はテーブルを華やかにしてくれます。華やかとは豪華な食事というわけではなくて、器を通して家族の会話がはずむということです」

大田家の週末はご主人や奥様の友人たちが集まっておいしいひとときが流れます。「器が大活躍してくれる時です。楽しいですよ」と大田さん。

器との出会いは自ら作るもの

器を意識するチャンスはどこにでもありそうな気がしますが、きちんと向き合う「出会い」はそんなに多くはないかもしれません。だからこそ、ちょっと高めに鎮座する器を普段使いとして楽しんでみることから始めてみるのもいいかもしれませんね。

大田さんが器に興味を持ち、初めて購入した器。しん窯の橋口博之さん作。お皿をひとつの葉っぱに見立てた作り手のぬくもりが感じられる一皿。一本一本の絵柄の線から、お皿の縁の滑らかな曲線にいたるまで作家のやさしさがあふれています。

韓国で購入した青磁の夏茶碗。欠けた部分に金つぎをして大切に使用されています。「家族の思い出がいっぱい詰まっているんです」と大田さん。

キッチンの片隅にいつも置いてある抹茶セット。慣れた手つきでささっと。

谷鳳窯・宮崎祐輔さん作のらくだの色絵が施された湯飲みは家族でくつろぐ時にいつも使うもの。

友人を呼んでよくパーティーを開くという大田さん。茶だんすを開けると色とりどりの器が並んでいます。ふだん使いとパーティー用のものを別に収納しているとか。