【横浜市金沢区】海と山に恵まれ、古くから風光明媚な地として知られた街、横浜市金沢区の防災対策

「横浜・八景島シーパラダイス」

「横浜・八景島シーパラダイス」金沢区は横浜市の南端、三浦半島の付け根に位置し、南側で横須賀市、逗子市、鎌倉市と接しています。東側は東京湾に面し、西側には丘陵地が広がります。海岸沿いでは埋め立てが進み、住宅や工場、物流拠点が整備されました。丘陵地でも住宅地の大規模開発が進んでいます。

海岸沿いは江戸時代から風光明媚な地として知られ、金沢八景と呼ばれて親しまれていました。歌川広重もこの地の風景を浮世絵に残しています。現在も横浜市唯一の海水浴場を持つ「海の公園」やコアラが人気の「金沢動物園」、海辺に水族館やアトラクションがそろう「横浜・八景島シーパラダイス」など自然豊かなレジャースポットが充実しています。

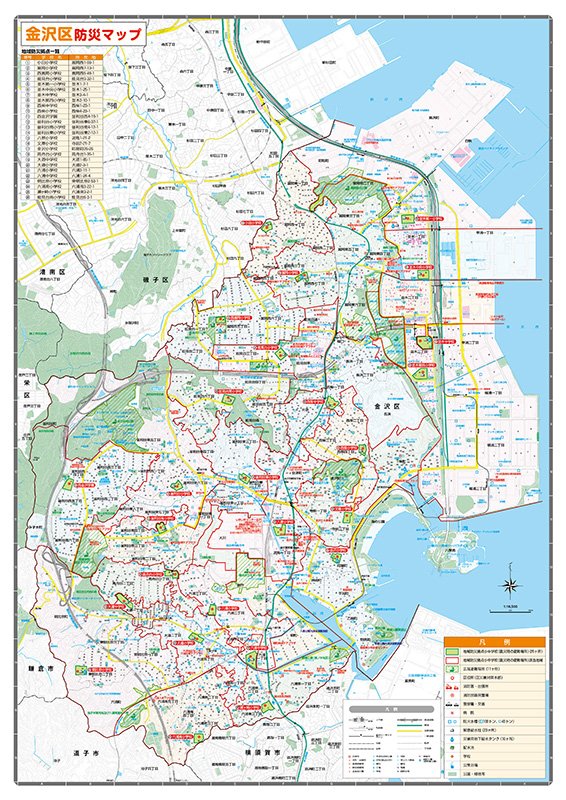

「金沢区防災マップ」地図面

「金沢区防災マップ」地図面金沢区では、大地震などの災害発生時に必要な情報をまとめた『金沢区防災マップ』を作成し、区民に配布しています。

『金沢区防災マップ』の地図面には、大地震発生時に避難する地域防災拠点や広域避難場所が記載されています。地域防災拠点は大地震発生時の避難場所で、区内26か所の横浜市立小・中学校が指定されています。

広域避難場所は大地震による火災が発生し、延焼した際の避難場所で、区内に11か所あります。その他に防火水槽、緊急給水栓、災害用地下配水タンクなど災害時に水を得られる場所も表示されています。また、地図面には区内の公共施設の場所も示されており、平常時には「区民生活マップ」としても活用できます。

情報面では、災害に備えて平常時から準備しておくべき防災用品、津波や地震からの避難方法、防災情報取得や安否確認の方法などを解説しています。

?

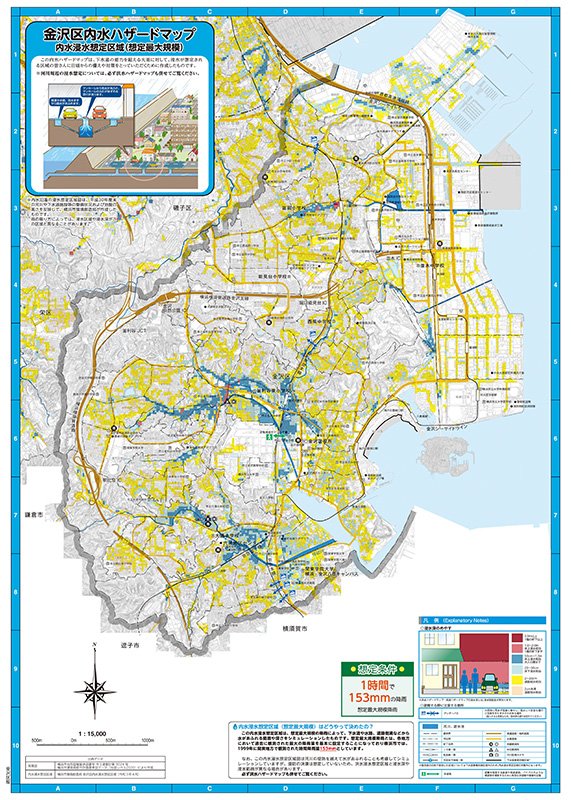

【金沢区版】内水ハザードマップ

【金沢区版】内水ハザードマップ金沢区は、区内で想定される災害の被害想定を地図にしたハザードマップとして『金沢区津波ハザードマップ』『金沢区土砂災害ハザードマップ』『浸水(洪水・内水・高潮)ハザードマップ』の3種類を作成しています。

『金沢区津波ハザードマップ』は神奈川県が想定した地震のうち、横浜市で津波が最大になると想定される「慶長型地震」による津波モデルを使って、浸水域や浸水深を示しました。それによると、区の沿岸部では津波による浸水が予想されています。

区では鉄筋コンクリート造りなど頑丈で高層の建物を持つ公共施設や民間施設を、「津波避難施設」として指定しました。さらに津波警報伝達システムも設置し、気象庁が津波警報を発令した際には、屋外スピーカーから津波警報や避難勧告、避難指示などを自動で放送します。

海抜は区内各地のカーブミラーや道路照明、町内会の掲示板などにある海抜表示で確認できます。区内を走るシーサイドラインをあしらった独自の海抜表示を採用するなど、目立つようにする工夫も行っています。

『金沢区土砂災害ハザードマップ』は梅雨時期の集中豪雨や台風に伴う豪雨などにより、土砂災害が発生した場合に被害がおよぶおそれのある区域を示した地図です。

区内では丘陵地を中心に土砂災害が想定されており、対象地域付近の横浜市立の小・中学校の一部を指定緊急避難場所(土砂災害)に指定しました。『金沢区土砂災害ハザードマップ』で土砂災害のリスクを確認した上で、最寄りの避難場所とそこへの避難ルートを確認しておきましょう。

『浸水(洪水・内水・高潮)ハザードマップ』では洪水・内水・高潮の3つのハザードマップを1冊にまとめたものです。このうち「洪水ハザードマップ」は想定される最大規模で河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域とその場合の水深を示しました。区内の浸水想定区域は宮川、侍従川周辺とされています。

「内水ハザードマップ」は1時間あたり153mmという想定最大規模の降雨により、下水道管や水路からの浸水が想定される区域や浸水する深さなどを示したものです。区内では低い土地の道路沿いを中心に浸水が想定されています。「高潮ハザードマップ」では想定される最大規模の高潮が起きた場合の浸水想定区域と水深を表示しました。高潮では海岸沿いを中心に浸水が想定されています。

これらの災害に対応するため、区では一部の横浜市立の小・中学校や「関東学院大学 横浜・金沢八景キャンパス」などそれぞれの災害発生時も安全な施設を、避難場所に指定しています。

?

災害発生時には行政の支援が行き届かない場合もあります。その時は地域による防災力が欠かせません。そこで、金沢区では「町の防災組織活動費補助金」制度を設け、地域防災組織の活動費を補助しています。

町の防災組織による防災活動をさらに充実させるため、「金沢防災えんづくり補助金」制度も設立しました。これは町の防災組織が実施する防災訓練や講演会、研修会に伴う経費の3分の2を上限15万円まで補助するもので、対象は町の防災組織を結成している自治会や町内会のうち「町の防災組織活動費補助金」の交付申請を行っている団体です。

具体的な内容としては、通信機器や担架など訓練で使用する防災用資機材の購入、地区ごとの防災マップの作成委託、防災講演会の講師への謝金、講演会や研修会を実施する外部会場の借上げ、更新した防災マニュアルの製本、在宅避難を啓発するチラシの印刷などが想定されています。例えば、18万円の発電機を購入して防災訓練を実施すると12万円の補助が出るかたちです。

また、大地震が発生したときは地域の企業・団体の活動も役立ちます。区では「金沢区災害時等協力事業所制度」を設け、「かなざわ強助隊」と名付けました。それぞれの企業・団体の特性や保有する資格・技術を活かした応急活動や支援を行い、地域へ貢献できる団体として、現在、約90団体が登録されています。

大地震発生時にはこれらの団体が障害物の撤去、物資の運搬、負傷者の搬送、材木の提供、一時避難場所の提供、消火活動の補助、食材の提供などを行います。

?

「かなざわ防災クイズ~防災王への道~」

「かなざわ防災クイズ~防災王への道~」災害対策では住民の知識向上も欠かせません。金沢区では毎年、『金沢区防災・食育講演会』を開き、区民の防災知識向上に努めています。2024(令和6)年度の『金沢区防災・食育講演会』では、「一度学んで一生役立つ!災害時の食」と題して、すぐ実践できる食料備蓄のノウハウや家庭を安全安心な場所にする防災術の紹介、ふだんの食事でもおいしい防災食レシピの実演などが行われました。

これからの時代を担う子どもへの防災知識教育も重要です。区では中学生を対象とした防災冊子『かなざわ防災クイズ~防災王への道~』を作成しました。区内で想定される災害の基本知識や、災害に備えて準備しておくことなどがクイズ形式でまとめられ、楽しみながら学べるようになっています。これにより、避難所運営をサポートするなど地域防災のために活躍できる人材を育成します。

金沢区では「金沢区防災マップ」や各種ハザードマップで災害の被害想定を示すとともに、地域全体で災害に備える取り組みを進めています。

- 掲載日

- 2025/06/23

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。