【神戸市兵庫区】北に六甲、南に大阪湾。日本最大の運河も有する神戸市兵庫区の防災対策

兵庫区役所

兵庫区役所兵庫区は神戸市を構成する9区の一つで、市の中部に位置します。奈良時代から開かれ江戸時代には海運の要衝として栄えた天然の良港「兵庫津(ひょうごのつ)」を中心に発展したエリアです。

北部に六甲山系、南に大阪湾という豊かな自然環境は兵庫区の大きな魅力です。明治時代には和田岬を迂回するバイパスとして運河が造られました。新川運河や兵庫運河など5つの運河を総称した「兵庫運河」は日本最大級の規模を誇り、臨海部やこれら運河沿いには工場が立ち並び阪神工業地帯の一角を成しています。

区の中心部に位置する新開地は、かつて映画館や芝居小屋などが立ち並び、「東の浅草、西の新開地」と呼ばれるほどのにぎわいを見せました。数多くの大衆文化がここから発信され、現在も区内各地で寄席の興行を行うなど「寄席のまち」としての取り組みが進められています。

神戸市の特設サイト「神戸市 リアルタイム防災情報」では、緊急情報、各種警報・注意報、避難情報、避難所情報、防災行政無線の放送内容など、災害・防災に関する情報をいち早く入手することができます。河川・海岸付近のライブカメラ映像も見ることができるほか、ライフライン情報、公共交通機関の運行情報、雨雲レーダー、ハザードマップなども全てここからチェックできますので、日頃からブックマークして使い慣れておくとよいでしょう。

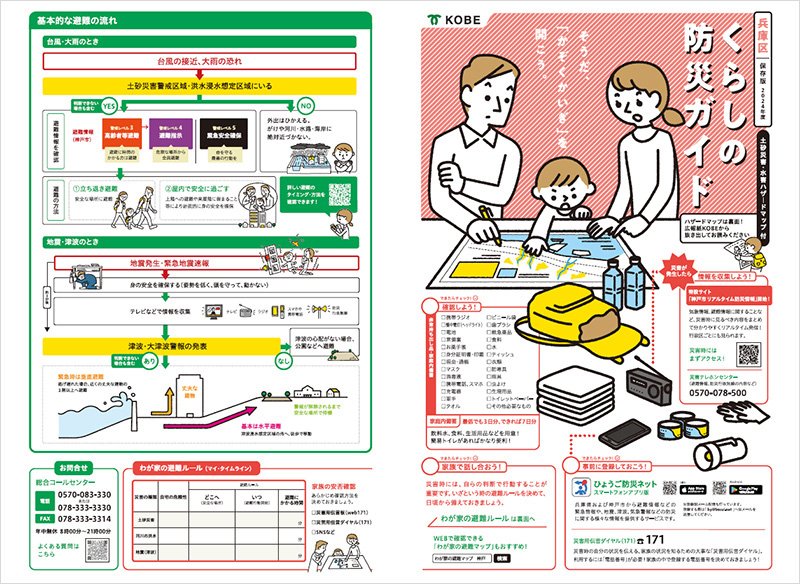

兵庫区「くらしの防災ガイド」(記事面)2024年度版

兵庫区「くらしの防災ガイド」(記事面)2024年度版また神戸市では毎年、梅雨時期前に「くらしの防災ガイド」を発行し、市内全戸に配布しています(2024年度より広報紙KOBE6月号に挟み込んで配布)。区ごとに記事面・地図面で構成され、災害に対する日頃の備え、避難行動、防災情報の入手方法、災害時の避難場所の情報、土砂災害・水害ハザードマップなどが掲載されています。

?

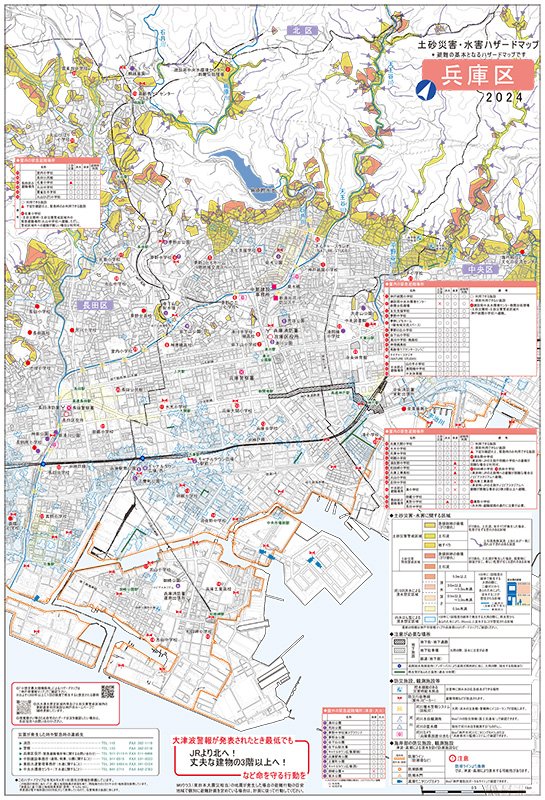

兵庫区の土砂災害・水害ハザードマップ

兵庫区の土砂災害・水害ハザードマップ「くらしの防災ガイド」内にある「土砂災害・水害ハザードマップ」には、防災を考える上で重要な地域の情報が凝縮されています。

まずは自宅周辺の「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」および「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を確認します。兵庫区の場合、北部エリアに土砂災害が懸念される箇所が見られます。近くに該当箇所がある場合は、万が一に備えて避難場所や避難ルートを考えておくことが大切です。

ハザードマップには河川の洪水による浸水想定区域や内水氾濫による浸水想定区域も掲載されているので、併せて確認しておきましょう。また、ハザードマップに示された防潮ライン(防潮堤など)より海側の地域では、津波・高潮による浸水の可能性が指摘されています。大津波警報が発表された場合、兵庫区では「JRより北へ!丈夫な建物の3階以上へ!」が最低限の避難行動の目安となっています。

ハザードマップ内には区内の緊急避難場所の一覧表も掲載されていますので、土砂災害・洪水・津波・大火といった災害の種類ごとに避難先を確認して家族で情報共有しておきましょう。

このほか地図情報サイト「神戸市情報マップ(PC版・スマホ版)」では、土砂災害・水害ハザードマップ以外にも津波ハザードマップ、高潮ハザードマップ、避難場所マップ、まちかど救急ステーションマップ、こまらんトイレ設置箇所マップなど、防災関連のさまざまなマップが閲覧可能です。「わが家の避難マップ作成用」をプリントアウトして、安全な避難ルートなどを書き込んだオリジナルの避難マップを作成することもできます。

?

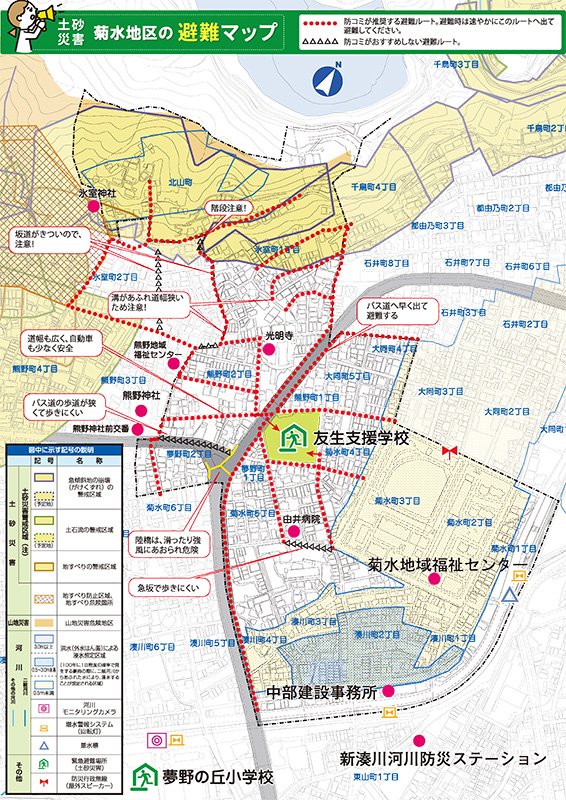

兵庫区の防災の取り組みの一つとして「土砂災害避難マップ」の作成が挙げられます。これは土砂災害の発生が予測される場合の地区住民の避難推奨ルートや日頃の心構えなどをまとめたもので、各地区の防災福祉コミュニティにおいてワークショップを複数回行い、地域に住んでいる人だからこそ知っている情報を地図に書き込むなどして独自の避難マップを完成させています。

「土砂災害避難マップ」は記事面と地図面で構成されています。記事面には避難スタートのタイミングや避難情報案内、緊急避難場所のほか、緊急持出品として用意しておくべきものなどが掲載されています。

土砂災害避難マップ(菊水校区の例)

土砂災害避難マップ(菊水校区の例)地図面には、土砂災害警戒区域や河川氾濫による浸水想定区域などのほか、各防災福祉コミュニティが推奨する避難ルート、お勧めしない避難ルート、さらに「急坂で歩きにくい」「道幅が狭く歩きにくい」「段差注意」「道幅が広く自動車も少なく安全」など、実際に歩いてみて初めてわかる貴重な情報が随所に盛り込まれており、安全に避難するための指針となっています。

?

最後に、神戸市の津波対策についてご紹介します。

神戸市では1964(昭和39)年~1965(同40)年の台風で大きな被害を受けたことから、1965年度より本格的に高潮対策事業に着手し、2015(平成27)年度までの半世紀をかけて約60kmの防潮堤などの海岸保全施設を整備しました。これにより、100年に一度程度の高潮に対しては、人が住む区域は浸水しないと想定されます。

さらに、1000年に一度の確率で発生する可能性のあるマグニチュード9クラスの地震(南海トラフ巨大地震)に伴う津波への対策としても、防潮堤などを「粘り強い構造」へ補強するハード対策(嵩上げ、洗掘防止、目地開き対策)を2023(令和5)年3月に完了しています。

その結果、津波による浸水想定範囲は大幅に縮小され、「巨大地震に伴い想定3.9mの津波が来ても人が住むところは浸水しない」とされています。さらに、全国初のタブレットによる防潮鉄扉の遠隔操作の導入や、沿岸のライブ映像や防潮鉄扉の開閉情報の発信、ドローンによる災害情報の収集など、最新技術を活用した防災設備・対策も注目を集めています。

津波対策前と対策後の浸水想定区域(兵庫区)

津波対策前と対策後の浸水想定区域(兵庫区)これらハード対策と並行して、避難を中心としたソフト対策にも力を入れています。その一つが、兵庫ふ頭など臨海部で働く人々のための「臨海部津波避難ビルマップ」です。これは津波発生時に高台などへの避難が間に合わない場合に一時的に受け入れ可能な緊急待避所の情報をまとめたマップで、臨海部を12エリアに分けて作成されています。

また市民が日頃から十分な備えをしておけるように、地震減災ガイドとして「南海トラフ地震・津波に備えるための10のポイント」を作成しています。南海トラフ地震に関する知識や想定被害から、発災時の行動のポイントや避難方法、備蓄品や持出品リストまで、わかりやすくまとめられています。

全国的にも注目される最先端の津波対策も含め、神戸市および兵庫区ではあらゆる災害を想定した上で細やかな防災・減災対策に取り組んでいます。

- 掲載日

- 2025/03/31

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。