不動産投資物件の価格はどうやって決まるのか

不動産投資物件を選ぶ際に「割高ではないか」という疑問を持つ投資家も多いでしょう。その判断の参考になるのが、査定価格です。収益物件の査定のしくみや価格の見極め方を考えます。

価格査定の基本は収益還元価格

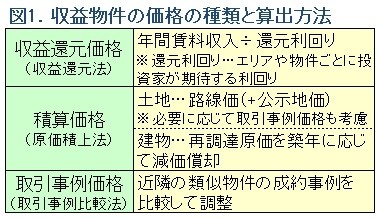

中古市場で流通している不動産の価格査定には、図1のような3つの方法があります。居住用の場合は、取引事例価格が一般的でしょう。しかし、一棟マンションやアパートの場合には、賃料収入などの収益をもとに算定する「収益還元価格」も使われます。

収益還元価格は、その物件の年間賃料収入を、投資家が期待する「還元利回り」で割り戻すことで計算できます。計算の基になる賃料は、満室状態ならその時点の家賃で、空室があれば相場賃料とします。計算に使用する賃料が相場よりも割高すぎたりしないよう、調べておくことも必要です。

ここでいう「還元利回り」は、実際に取引されている成約事例の平均利回りではありません。エリアや物件種別、築年ごとに想定されている割合で、「キャップレート」(※1)ともいいます。

たとえば、年間家賃収入が約1,000万円(ワンルーム9万円×10戸、年間1080万円)の都心一棟マンションで、築年が新しければ4%で2億7,000万円、古ければ6%で1億8,000万円という具合です。

※1.長期国債利回り(リスクフリー・レート)に物件特性に応じたリスクプレミアムを上乗せした割合。リスクが低いほどキャップレートも低くなります。リスクプレミアムの水準は、投資家心理を踏まえた感覚値で左右される面もあるため、評価する者によって判断が分かれます。

但し、実際の収益不動産の売り出し価格に、投資家が期待する利回り(キャップレート)を基にした査定額が採用されることはほとんどありません。マーケット動向や買い手・売り手の需給バランス等を良く見る必要があるからです。投資家心理を踏まえ、売主、買主が合意し、成約が予想される利回りでの査定額が採用されています。

収益還元法、キャップレートの考え方は、物件価格の妥当性を判断する方法として覚えておきましょう。

積算価格は、金融機関の対応を知るために算定

収益還元価格と併せて「積算価格(原価積上法)」も計算します。最近のメガバンクは収益還元価格による評価が主流になりつつありますが、金融機関の中には、物件の担保力を評価するにあたって積算価格を重視するケースもあるからです。地域や物件によっては、積算価格を重視する金融機関から資金調達することもあり得ます。

積算価格は、土地と建物の原価を基にした考え方で、それぞれの価格を割り出して合計します。土地の評価は、金融機関の場合は路線価で行いますが、不動産会社の価格査定の場合には、より実勢価格に近い公示地価でも計算することが多いでしょう。建物の評価は、現時点で同等のものを建てるのに必要と想定される「再調達原価」を、築年数に応じて減価償却したものです。現在の再調達原価は、RCの場合で1m2当たり20~25万円程度、木造で同約15万円程度が目安となります。

実は、収益還元価格と積算価格では、差が出ることが珍しくありません。特に極端な例を図2に示しました。たとえば、都心に近いエリアで土地面積が小さく、建物の築年数が古いアパートの場合は、積算価格が収益還元価格の半値ほどになるケースもあります。

図2(ケースa)の例では、収益還元価格が9,000万円、積算価格が5,200万円と4,000万円近い差があります。こうしたケースで、積算価格を重視する金融機関からの借り入れでは、最高で5,200万円、実際には担保掛け目の調整が入り、4,000万から5,000万円の借り入れ可能額となるでしょう。

逆に郊外で土地面積が広大な物件では、積算価格が収益還元価格を大幅に上回ることもあります。1平方メートル当たりの路線価は10万円と、都心部の数分の1しかなくても、土地面積が1000平方メートル(約300坪)もあると、土地だけで積算価格は1億円を超えてしまいます。図2のアパート(ケースb)は、満室想定でも、収益還元価格が積算価格の半分以下に過ぎません。実際の稼働率に応じた収入で、必要経費を差し引いた純利益をベースに計算した場合、もっと低くなる恐れもあります。

収益還元価格と積算価格の両方を知った上で、総合的に判断する必要があるわけです。

次のページでは「価格の妥当性をどう判断すればいいか」について解説します>>

新着記事一覧

1998年から不動産業界に携わり、首都圏のマンション販売・投資用マンションの販売を経験。その後、2005年より主に一棟マンション・ビル等の投資事業用不動産を中心とした仲介業務に従事。

他の投資商品との比較から不動産投資の具体的な投資・運用方法まで、初心者の方にも、経験者の方にも参考になる内容を、わかりやすく丁寧にご説明いたします。