不動産投資は「法人化」で節税と相続対策

不動産投資やアパート経営を個人で始めたオーナーが、資産管理会社を設立する動きが増加しています。なぜ法人化が増えているのか、メリットは何かを紹介します。

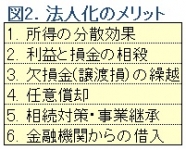

法人化には多様なメリットがある

賃貸住宅経営を個人で行う場合と法人化した場合の違いは、単に税率の違いだけではありません。法人化には他にもさまざまなメリットがあります。主なポイントを整理しておきましょう。

1. 所得の分散効果

前ページの「実効税率の違い」の説明で、個人の所得税は超過累進税率であると述べましたが、これを活用することによって法人化のメリットがさらに大きくなります。つまり、法人の所得をオーナーひとりで得るのではなく、配偶者や子などの親族を法人の役員にして、報酬を支払う形にすることによって、所得分散効果が得られるのです。

たとえば、1,000万円の課税所得に対する個人所得税の税率は33%です。これを妻と子に500万円ずつわけるにより、一人当たりの税率は20%に下がります。その結果、支払う税金の総額は大幅に低くなります。

2.利益と損金の相殺

個人の場合、事業用不動産を売却して譲渡損が出た場合に、給与所得や株の譲渡益など種類の異なる所得から差し引くこと(損益通算)はできません。不動産の譲渡所得同士でしか損益通算できないのです(マイホームの場合は一定条件で他の所得と損益通算できる特例があります)。

これに対して法人の場合は、不動産でも株式でも譲渡損や譲渡益が出た場合に、他の事業の利益や損金と相殺できます。法人の損益計算書に固定資産売却損として計上して、法人の事業の利益と通算してもいいのです。全体として利益を圧縮して、節税につなげることが可能になります。

3.欠損金(譲渡損)の繰越

個人の場合は、不動産の譲渡損が出た場合に、他の不動産の譲渡益から控除し切れずに損が残ったとしても、翌年以降に繰り越すことはできません(マイホームの場合は、一定の条件で3年間の繰越控除が可能な特例があります)。

一方、法人の場合、青色申告した年に生じた不動産譲渡損は9年間に渡って、欠損金として利益から繰越控除をすることができます(2001年から2008年までに発生した譲渡損は7年間)。

4.任意償却

建物の減価償却費は必要経費として不動産収入から差し引くことができます。個人の場合、耐用期間に渡って毎年定期的に計上する必要がありますが、法人の場合は、法定の償却限度額までの範囲で任意に償却することができます。つまり、利益が出ている時は減価償却を計上して、利益が出ていないときは償却しないことによって、利益幅を調整することができるのです。

5.相続対策・事業承継

個人で相続が発生した場合、所有している不動産の評価額に対して相続税がかかります。また、相続人が複数いるのに不動産が1つしかないと分割で揉めるおそれがあります。

しかし、法人の所有している不動産に対しては相続税がかかりません。法人の株主であるオーナーが所有していた非上場株式に対して相続税がかかりますが、不動産の相続と違って移転登記の必要がなく、株式の相続によってスムーズに遺産分割をすることもできます。

また、オーナー(被相続人)が生存中は、子どもたちや妻へ、役員報酬あるいは給与の形で、早くから資産を移転できるというメリットがあります。将来の相続税の納税資金に充てることもできるでしょう。

6.金融機関からの借入

法人に対する融資は、過去3年間の決算書など経営実態に対する審査がありますから、個人よりも融資が下りにくい傾向が以前はありました。また、融資が下りるとしても、金融機関による格付けがあるため、個人よりも金利が高くなることが多かったのです。

しかし最近では、不動産投資を目的とした資産管理会社(賃貸事業だけを目的とした)を利用した場合、こうした制約が以前よりも緩くなっています。金融機関にもよりますが、個人と法人(賃貸事業だけを目的とした)で大きな差がなくなってきました。以前のような融資に関するデメリットが薄れているといえます。

ここまで、法人化のメリットを解説してきまたが、法人化は良い面ばかりとは限りません。元の個人としてのオーナーから法人に不動産を売却する際の諸費用、法人設立の経費、経営段階での経理事務や税理士報酬など、さまざまなコストもかかります。全体の収入とコストのバランスを十分に吟味した上で実行することが大切です。

- 【関連記事】

- 不動産投資の成否を握る!? 管理会社の見分け方

- 【関連サイト】

- 不動産投資ガイド「Q3.所得税はどのくらいかかるのですか?」

新着記事一覧

1998年から不動産業界に携わり、首都圏のマンション販売・投資用マンションの販売を経験。その後、2005年より主に一棟マンション・ビル等の投資事業用不動産を中心とした仲介業務に従事。

他の投資商品との比較から不動産投資の具体的な投資・運用方法まで、初心者の方にも、経験者の方にも参考になる内容を、わかりやすく丁寧にご説明いたします。