ハウツー本には書かれていない、本気の不動産投資入門

不動産投資は初めの一歩が肝心です。資産を増やしていくには1件目の物件選びや買い方が非常に重要だからです。本気で不動産投資を始めようと思う人に、知っておいていただきたいポイントを解説します。

金融機関を使う「順番」で、資産形成の成否がわかれる

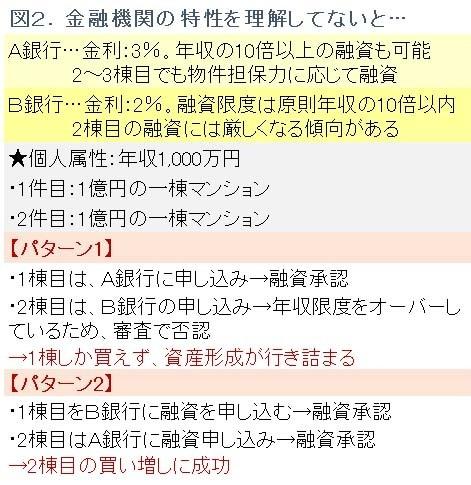

次に、資金計画のポイントを解説します。重要なわりにあまり知られていないのが、融資を受ける「金融機関の順番」です。金利や融資限度額などの融資条件のほかにも、収益物件の評価や与信審査に対する金融機関の考え方や特性には、かなりの違いがあります。それを知らずに、単に借りやすいところから借りるというアプローチをしてしまうと、2件目・3件目を買い増すときに、借り入れに苦労することがあります。

たとえば、A銀行は、金利はやや高めながら融資枠が広く、複数の物件に対して積極的に融資するという特徴があります。一方、B銀行の場合は、金利が低い半面、融資枠が他行より狭くなっています。しかも、1棟目の融資はスムーズですが、2棟目以降は審査が厳しくなり、難しくなるという傾向がある、などです。

こうした特性を知らずに、借りやすいA銀行から先に融資を受けて1棟目を購入した後、2棟目でB銀行に申し込んでも断られる可能性が高くなります。他に金融機関が見つけられなければ、資産形成の道が行き詰まるおそれもあるわけです。B銀行を1棟目に使用し、A銀行を2棟目以降に使えばよかったといえます。

このような金融機関内部の審査基準などは、通常は表に出てきません。同じ金融機関でも時期によって、あるいは購入する物件の種類・構造・築年数などによっても、融資姿勢が変化することがあります。多数の金融機関と日頃から接して、さまざまな融資状況を見ているために、こうした傾向や特徴を知ることができるのです。最新の融資状況をキャッチしている不動産仲介会社に相談してみることをおすすめします。

法人化ブームの落とし穴

最後に、「法人化」についても触れておきましょう。「法人設立」といえば、かなりの資産を持っていて、不動産投資の中でも応用編になると思われるかもしれません。しかし、実は不動産投資のスタート時点で検討しておくべき課題の一つといえます。

2016年度の税制改正大綱には、法人実効税率を20%台に引き下げる案が盛り込まれました。不動産投資を行うにあたって、法人を設立して賃貸経営をしたほうが有利になる傾向が強まっていることは確かです。

単純に実効税率で比較した場合、現状でも、個人の課税所得が700~800万円以上、会社員の給与所得なら額面で1,000万円以上なら、個人より法人のほうが全体の実効税率は低くなります。

ただし、実務面に落とし込んでみると、実効税率の数値だけでは判断できない面も出てきます。たとえば、個人でも青色申告の各種控除の恩恵があるため、不動産所得を圧縮して課税額を抑えることが可能です(図3参照)。

また、物件の経費の水準によっても税額は変わります。特に大きな影響があるのが、減価償却費です。

たとえば、総額が1億円の収益物件でも、建物金額が5,000万円の場合や7,000万円の場合があり、物件によって建物金額の割合が異なります。そして、築年数や構造によっても、年間で計上できる減価償却費が大きく変わってくるわけです。

一方、法人を設立すると、赤字でもかかる法人住民税の均等割7万円、税理士報酬の数十万円など、個人にはない固定経費がかかります。設立する法人の種類、所得分散の方法などによっても、収支計画はガラリと変わってきます。

これらを考慮に入れて、具体的な物件で個人と法人の税引き後キャッシュフローをシミュレーションしてみると、年収1,000万円以上でも個人のほうが有利になるケースが出てきます。1~2棟で終わるなら個人のまま、3棟以上投資するなら法人化が有利になるというケースもあるでしょう。

法人化ブームに乗って安易に法人を作った結果、思ったようにキャッシュフローが貯まらないという失敗もあります。「なんとなく法人が有利」といった一般的なイメージに流されず、個別に具体的な数値に落とし込んで総合的に判断することが大切です。

こうした点まで、最初の段階でじっくりと相談できるパートナーを見つけることが、不動産投資のスタートラインに立つときの秘訣といえるでしょう。

- 【関連記事】

- 賃貸マンション経営はこう始める

- 投資判断に欠かせない投資シミュレーション

- 【関連サイト】

- ノムコム・プロ「不動産投資ガイド」

- ノムコム・プロ【セミナー・講演会情報】

新着記事一覧

1998年から不動産業界に携わり、首都圏のマンション販売・投資用マンションの販売を経験。その後、2005年より主に一棟マンション・ビル等の投資事業用不動産を中心とした仲介業務に従事。

他の投資商品との比較から不動産投資の具体的な投資・運用方法まで、初心者の方にも、経験者の方にも参考になる内容を、わかりやすく丁寧にご説明いたします。