不動産投資シミュレーション(2)法人化で得する人

前回に引き続き、不動産投資シミュレーションを投資判断に生かす方法を紹介します。今回は、「個人」と「法人」で、キャッシュフローや出口がどう変わるかを分析しました。

6年以上所有してから売るなら、個人がお得?

売却した場合の手取り収入も、法人と個人では異なります。

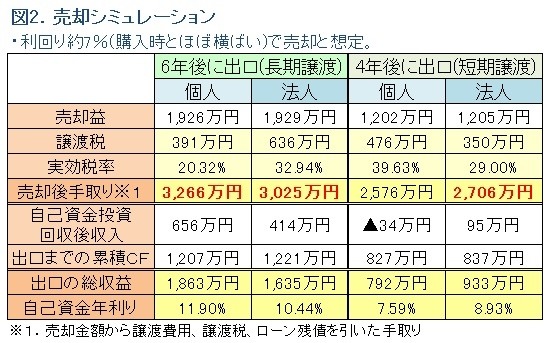

図2は、取得後6年目に売却した場合に、個人と法人でどう違うかを試算したものです。

前ページの図1と同じ物件が購入価格とほぼ同じ金額で売れたとすると、個人の売却後手取り額は3,266万円です。法人のほうが200万円以上少ないことになります。これは個人への税制優遇措置がある結果です。

個人の場合、不動産の譲渡所得は、他の所得と分けて計算する分離課税方式です。また、所有期間によって適用される税率が変わります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以内は「短期譲渡所得」で39%(所得税+住民税。復興特別税は考慮せず)。同5年を超えると「長期譲渡所得」となり20%(同じく、所得税+住民税。復興税は考慮せず)になるのです。

法人の場合は、他の資産の売買による損益と合わせた譲渡所得に対して、30%前後の実効税率が適用されます。その結果、長期譲渡の場合は個人のほうが有利なケースが多いといえいるでしょう。逆に短期譲渡なら、個人の税率は長期譲渡の2倍近くになるため、法人のほうが手取り額は増えます。たとえば、4年後に売却したケースでは、個人より法人が130万円手取り額が多くなっています(図2参照)。

また、法人の場合、株式やFX取引などの売却損と不動産の売却益を損益通算できるため、状況次第で譲渡所得を圧縮することも可能です。所有期間が長期か短期かで判断が縛られることもありません。市場動向に合わせてタイミング良く出口戦略をとれるという点では、法人にメリットがあるのではないでしょうか。

法人か個人か...考慮しておきたいさまざまな事情

今回は、法人と個人の比較のためのシミュレーションを紹介しました。ただし、計算上は法人化の損益分岐点を超えたとしても、会社を設立しない投資家もいます。

たとえば、サラリーマンに多いのが、勤務先の社内規定で副業が禁止されている場合です。個人で不動産投資をする分には株式投資をするのと同じで問題がなくても、会社を作って兼業するのは認められない、というケースは少なくありません。その場合は、配偶者や親などの親族名義で会社を設立して、自分は株主になるという方法もあります。

親族の協力が得られない場合、法人化は一時見合わせて、別の方法を検討しなければなりません。その場合は、法人化によって節税効果を得るという機会損失を少しでも埋めるために、税金の支払いが少なくて済む物件を選ぶことになります。たとえば、耐用年数を過ぎた築年数の古い木造アパートは4年で償却できますから、経費を大きく計上して税額を抑えることが可能です。

ただし、5年目には減価償却費がゼロになりますから、そのままでは一気に不動産所得が膨らんで税額が増えてしまいます。売却して別の収益物件に組み替えるか、買い増すか、新たな対策を立てる必要があります。

また、投資規模によっても判断が分かれます。1棟で投資は終わりという場合は、必ずしも法人にする必要はないでしょう。前述した個人の青色申告で十分かもしれません。2棟、3棟と増やしていく予定であれば、課税所得も増えてきますから、法人化したほうがよいでしょう。法人のほうが、生命保険、退職金、修繕積立金などを活用した、さまざまな対策をとることができるでしょう。

税務上は個人でいたほうが有利なケースでも、あえて法人化する人もいます。個人で投資物件に融資を受ける場合、妻を連帯保証人にすることを条件にする金融機関が多いようです。

それを避けたい場合は、投資の規模が小さくても最初から法人にすることも選択肢のひとつです。団体信用生命保険に加入すれば連帯保証人は不要というケースもありますが、その場合、債務控除による相続税対策には使えなくなります。

多くの要素がからみあうだけに、目先の所得税の損得だけでは判断できません。単純に法人化すればよいのではなく、不動産所得以外の年収、家族構成、親族の意向、勤務先の規定、投資物件の数や資産規模、タイミングなど、さまざまな条件に応じて最適なスキームを描くことが大切です。

新着記事一覧

1998年から不動産業界に携わり、首都圏のマンション販売・投資用マンションの販売を経験。その後、2005年より主に一棟マンション・ビル等の投資事業用不動産を中心とした仲介業務に従事。

他の投資商品との比較から不動産投資の具体的な投資・運用方法まで、初心者の方にも、経験者の方にも参考になる内容を、わかりやすく丁寧にご説明いたします。